『協働』のつくりかた:ケーススタディ!!

おはようございます。

昨夜、市民カレッジ

『地域づくり実践講座〜ちょっとした工夫とノウハウ~』という講座の第2回を実施してきました!

この暑いのに、夏の忙しいときに、夜遅くまであるのに、、

皆さん、前回に引き続き参加してくださって、ありがたいです。

本当にお疲れ様でございます。

前回の第1回は、

『協働とは?』ということを徹底して確認しました。

この一歩目を正確に理解・認識していただいておかないと、次に進まないからですね。

前回の講座後の記事です。

単なる協力と、『協働』とは全然違うということです。

複数人の人たちで物事に取り組んでいくとき、どうしても心のバランス、想いの濃淡がでてきます。

それぞれに主体性があるかないかで随分と違います。

ともに、主体的に、取組むことが『協働』と定義させていただいております。

つまり、「単なる手伝い」は、協力者ではあるかもしれませんが、協働といえるほどの主体性は無いと思います。

指示されれば動く、指示されなければ動かない。

言われたとおりにする、これでは主体性には乏しいですよね。

どうしても、『主』となり進めていく人と、

『従』うだけの人とに分かれてしまいます。

『主従の関係』と呼んでいます。

関わるそれぞれが、ともに、主体的に、取組んでいく『協働』においては、大きな大きな成果が生まれます。

ぼくなんかは、様々な場面で協働の関係づくりを意識して、とてもとても素晴らしい成果を感じることが多くあります。

これは、ぼくがスゴイんじゃなくて、関わってくださる人の凄さを引き出しているに過ぎません。

この協働の魅力や意義を知ってるのと、知っていないのとでは、大違いです。

『その向こう側』の味をしめているかどうかで全然違います。

そうした意味で、協働とは何か、協働をつくっていくには、いかにしたら良いか、それを噛みしめていく講座です。

昨夜の講座では、『地域づくりのキーパーソン』を主な対象としています。

地域活動においては、無償ボランタリーの場面が多く、

仕事のように、報酬や対価で動くものではありません。

心の揺れ動きやモチベーションが大きな原動力です。

だからこそ、主体的に取組んでいけるための『協働』の関係づくりが必要になってきます。

一方で、『協働』においては、地域活動のみならず、

仕事でもとっても活用できる考え方です。

上司・部下・同僚、はたまた関係企業や取引先、交渉先。

適応していける技術です。

もっと言えば、子育てや、夫婦関係にも適用できるものです。

(ぼくは全然できてませんが(笑))

ぜひ、注目していただけたらと思います。

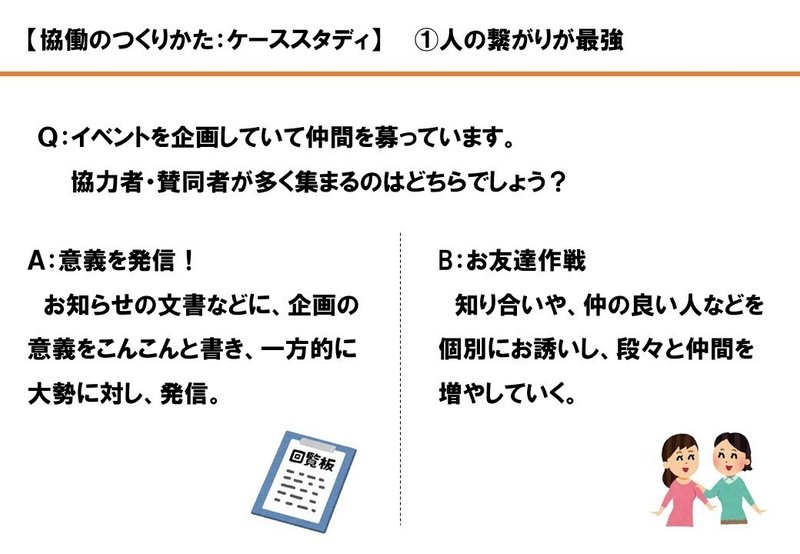

より、イメージしやすいように、9つの事例を考えてみました。

効率性や現場感覚もあろうかと思いますが、あくまで『協働』をよりつくっていくために、どちらが正答でしょう?という問いです。

一目瞭然のものから、現実的にあるあるよな〜!っていうものもあります。

ひとつひとつ、問題を出しては、2分ぐらいグループで討論してもらって、ぼくから解説を示していく、という繰り返しでした。

以下に、9つのケーススタディを示します。

より、『協働』を生んでいくのは、どちらの場面でしょう?

ぜひ一緒にお考えください。

なんだかんだ言って、知り合いづてというのが一番効果的ですよね。

地道な展開ではありますが。

携わるに至るまでに『共感』が必要です。

その共感まで至るには、どうすれば良いか、が重要なポイントです。

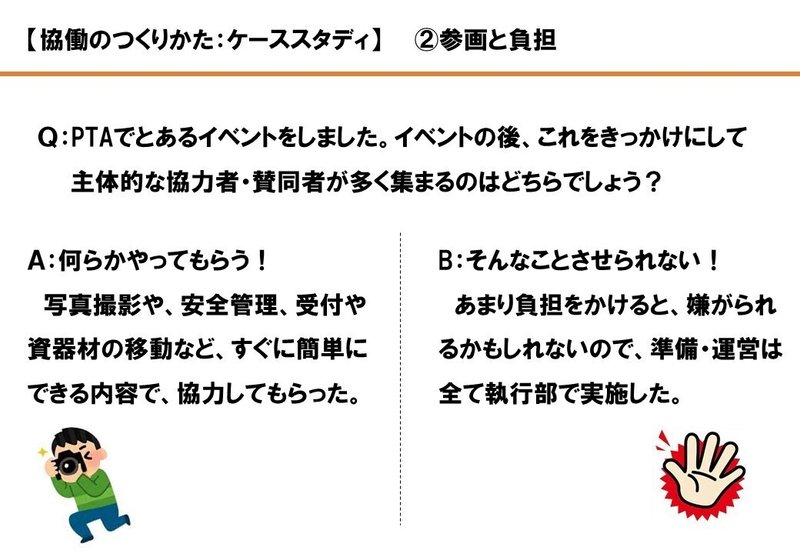

やってしまいがちなんですよね。

「何もさせられない」全部、内輪でやってしまうんですよね。

それだといつまでもお客さんのままです。少しでも良いから、何かに携わってもらうことが大切です。

よく、地域に、「若い人材がいない」と嘆く声を聞きますが、

頼りにしていますか?託していますか?任せていますか?

責任や役割を持ってもらうことは、主体的に活躍する一歩目になったりします。

大きな取組みをしようとすると、執行部・事務局とは反対岸の、参加者たちをお客さん扱いしてしまいます。

みんなで主体的に取組むには、ときには心を鬼して「何もしない」が正解なときもあるんですね。

子育てなんかでもそうですよね。親が全部してあげてるうちは、主体的になんかしませんよね。

一緒に協働していきたい人がいるのならば、とにかく、早く声をかけることです。

先が煮詰まってないときでも、『頭出し』をしておくことです。

早ければ早いほど、主体性は増していきます。

どうしても、対策や結論を一足飛びに伝えたくなります。

もし、頭の中に提案があったとしても、ぐっとこらえて、まずは課題を真ん中に置くことから始めてみましょう。

輪のなかのテーブルに広げて、みんなで見つめて、それから始まります。

段階が多くなるので大変ではあるんですが、その後のことを考えると、このステップは重要です。

これは、交渉術のひとつでもあります。

資料をしっかり用意した方が先方も動いてくれるというのは実は違うときもあります。ノーペーパーで挑むと、最初の一員となれ、主体性が増すこともあります。

とんでもない成果を突然変異のように生み出すのが、協働の魅力です。

魅力というか、魔力と言っても良いかもしれませんね。

想定以上の成果を生むときには、必ず、自由度があります。

託す・任せる際に、余白をもたせることが重要です。

声に出してもらうこと、発言してもらうこと、これが参画する一歩目です。

ただの指示・伝達を聞くのは会議ではありません。

それならオンライン配信してくれよ、ビデオメッセージにしてくれよ、と思います。

参加したなら、一言は話してもらうような展開が理想ですね。

以上の9項目でした。

いかがだったでしょうか?

どれもこれも、あるあるです。

現実的には・・・というものも多いです。

印象に残った内容を、アンケートで皆さんに書いていただいたんですが、9項目あるなかで、見事にバラバラ!

それぞれ経験や失敗談で響くところが違ったり、それぞれのコミュニティの性質もあるのかなと思います。

協働は一朝一夕にはならず。

すぐにできたり、すぐに成果を感じれるようなものではありません。

沈黙を絶える我慢であったり、

まわりが動き出すまで時間がかかったり、

一人ひとりに細かく声をかけたり、

じっと見守ってあげておいたり。

協働を感じれるまでの水面下での努力や、忍耐が必要なときが多いです。

でも、その先の、協働の達成感を知っているなら耐えていけます。

これを知っているか知っていないかは大きな違いです。

でも、それも、これも、

ケーススタディで示したように、ちょっとしたことで変わっていきます。

面倒がらずに、もうひと手間かけていくことで実現したりするものです。

ぜひ、少しずつでもトライしていただけたらと思います。

あと、③・④・⑤回目の講座があります。

どんな講座にしようかなって、まだ決めきれてないところもあります。

アンケートを見ていると、

「もっと失敗談が聞きたい」とか

「現実的にできるか心配」とかいう声もあります。

いずれかの回では、地域づくりの実践者である皆さんですから、悩み相談会的な回も設けたいと思います。

これを第④回目あたりにしようかなと思っています。

今回の講座は、『仕掛け』『取組み』『関係づくり』というところに注力しましたが、次回の第③回目は、「言葉」に注目してみたいなと思います。

『声掛け』による心の揺れ動きを、協働というテーマで考えていきたいと思います。

最後は、恒例の、ハイチーズ★

受講者の皆さん!

スライド資料をアップしておきますので、ご自由にダウンロードされてください!

今日もご覧いただきありがとうございます。

こんなノウハウ系のものも、毎日のアウトプットで言語化されていき、具現化されていったものが多いです。

我ながらよくやってきていて、その成果があったと感じます。

おっと!!

この投稿で、連続投稿が700日とのことです。

『いつもご覧いただきありがとうございます』

<1年前の”今日”の記事★>

『気候変動時代を生き抜く』

そんな強いメッセージ性のタイトルをあえてつけました。

いま、迷走している台風もそうです。

沖縄を過ぎて、なお勢力が拡大していくなんて、とんでもないです。

海水温の上昇です。

災害に対応するための防災対策。

もっと未然に、そして軽減化するための環境対策。

これが必須です。

いただいたサポートは、NPO法人好きっちゃ北九州の活動費に、大切に活用させていただきます!!