『共育と共創の循環』による共生

IMAGINEは『共育と共創の循環』によって、共生のレベルを押し上げる。

現在の日本語表現「共生」をはじめて用いたのは浄土宗の高僧・椎尾弁匡(しいおべんきょう)である。浄土宗で唱えられる四弘誓願の末尾「共生(ぐしょう)極楽成仏道」(共に極楽に生じて仏道を成ぜん)などから「共生」の言葉がとられた。「共生」とは来世ではなく、現世における理想社会の形成をうながす表現である。

現時点では「共生」には大きく2つの次元がある。

1つ目は、SYMBIOSIS:自然生態系における「共生(共棲)」である。

2つ目は、CONVIVIALITY:社会的な水準での「共生」である。

この2次元の共生を統合し押し上げることで、家庭、村、町、都市、国家という既存分類を超越した『希望の選択肢となり得る共生環境』をつくることがIMAGINEの活動である。

それはギリシャのポリス規模ではなく地球規模のCONVIVIALITYにSYMBIOSISが調和する。それは奴隷の労働で成り立つものではなく、形式を異する多様な”いのち”が、自由な活動と参加の機会を相互に承認し、相互の関係を積極的に築きあげてゆけるような社会的結合である。

それにより『いのち=しせい』は再認識され、人間進化は加速する。

『共育と共創の循環』こそが、IMAGINEの活動全体を貫く基本概念である。

まるで植物の葉のように、『人間進化』という光を目指して、独自の循環的軌道を描きながら、『共生レベル』を押し上げるように成長する。その複雑な螺旋の循環的軌道は、モノ、コト、ヒトを繋げる『いのちの道』である。

IMAGINEは『いのち=しせい』という原理に基づき、既存分類を超越して『共育と共創の循環』を図り、『希望の選択肢となり得る共生環境』をつくる。

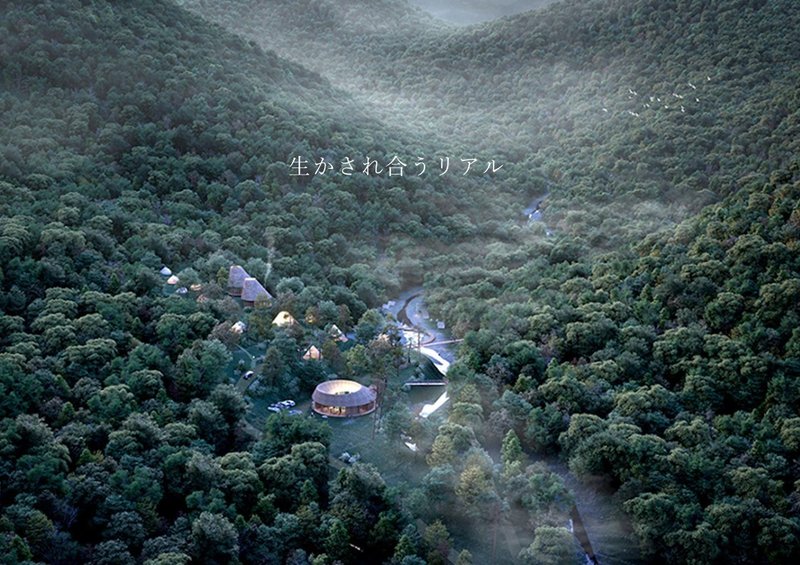

リアルとバーチャルの融合~生かされ合うリアル~

『いのち=しせい』の等式を体感できる町づくりから始める。スマートシティ、地方創生、田舎暮らしというテーマが世間を賑わしているが、その実態は多様であり、同じ言葉であっても中身が違うのが現状である。

IMAGINEの町づくりは、既存のシステムへのアンチテーゼではなく、既存のシステムを活かしながら共存することを是とし、『いのち=しせい』の等式をリアルな生活に自然と溶け込ませる。ここ20年の間にQOL、LOHAS、Healthcare、Mindfulness、WELL-BEINGという概念が注目されてきたが、もっと長い時間軸で、100年以上遡り100年以上先を見通して、それらを『いのち=しせい』の基に統合し、生活に再実装させるという意図である。

上記の写真は、三重県いなべ市の地方創生プロジェクトである。NORDISK(ノルディスク)という100年以上の歴史を誇るデンマーク発のアウトドアブランドが「サーキュラリティ(循環、回転、自己完結)」をテーマに「Hygge」を意識してプロデュースしている。先人より受け継ぎ、守られてきた日本のありのままの自然環境が醸し出すぬくもり、音、香りが奏でる空間にこそ、心地よさがあるという考え方である。

IMAGINEも、これに共鳴するように既にあるものを不要不急に破壊しないリアルな共生空間の共創に、同時多発的に取り組む。

ラグジュアリーなキャンプ場や、お洒落な田舎暮らしをデザインするのではないことは強調しておきたい。あくまでも日常の中で『いまここにあるいのちの道』を照らす。

IMAGINEがつくる町は、モノ、コト、ヒトを繋げる『いのちの道』を照らすことで、『いのち=しせい』という考え方が自然と生活に溶け込むように設計されている。『いのちの道』が描く複雑な螺旋の循環的軌道は実態として捉えづらいため、モノ、コト、ヒトを分離させて企画することで捉えやすくしている。

しかし、どれだけ分離させて思考したところで、世界は1つであることと同様に、リアルな世界ではモノ、コト、ヒトは統合され、そこにある『いのちの道』以上にも以下にもならない。そこに気づくことが『しせい』を調える第一歩である。

例えば、素材を活かした循環型の家づくり。上記の写真は、横内敏人建築設計事務所が手掛けた作品である。伝統的な素材と工法を用いながら如何に現代的な感性の空間をつくるかがテーマとされている。このようなデザインはモノとコトとヒトを『いのちの道』が繋いでいることを認識しやすい。

IMAGINEもこのようなやさしく、ぬくもりのあるモノを老若男女問わず長く安心して使ってもらえるように、家計簿にやさしく、家庭にぬくもりが広がるように共創する。

いまここにある『いのちの道』を照らすのがIMAGINEのモノづくりである。

「生活に本当に必要なモノ」は、いのちを込めてつくる。

「生活に本当に必要なモノ」は、世代を超えて引き継ぐ。

いのちを愛でる行為としてメンテナンスを行えば、最低100年は使えるモノを世界中の伝統工芸を引き継ぐIMAGINER、また知名度はなくとも瑞々しい感性をもったIMAGINERと共創する。

< IMAGINEの共創と共育の循環(モノ編) >

① IMAGINE House

② IMAGINE Furniture

③ IMAGINE Home appliances

④ IMAGINE Housework tools

⑤ IMAGINE Equipment & Building materials

⑥ IMAGINE Beauty & Health care

➆ IMAGINE Mobility

⑧ IMAGINE Agriculture

⑨ IMAGINE Resources Management

『いのち=しせい』の等式を感じやすいモノは、素材からこだわりハンドメイドする。感じにくいモノは、必要以上に増やすことがないように、機能的価値、情緒的価値、社会的価値の観点でIMAGINERSとその意味合いを協議のうえで、モノづくりに励む。

例えば、IMAGINE Mobilityのモノづくりは、クラシックカーのチャーミングな外装を活かしながら、内部をEV仕様にすることでリメイクする。過剰なモノづくりや、環境への配慮がないモノづくりは、これからの地球には必要ないコトを意図しており、特定個人が所有する必要がなく、誰もが使用することができる移動を目指している。

いまここにある『いのちの道』と正対するのがIMAGINEのコトづくりである。モノづくりも重要であるが、モノとコトとヒトとの繋がりの中で、『いのちの循環と正対し涵養される”しせい”』こそがIMAGINEの主要テーマである。IMAGINEは、モノとヒト、ヒトとヒトを繋ぎ合わせるコトを重要視し、身体感覚でコトを捉える機会を共創し、それを多面的に深く内省するコトで共育する。

<IMAGINEの共創と共育の循環(コト編) >

⑩ IMAGINE Feel the LIFE

⑪ IMAGINE Feel the Beat & Vibration

⑫ IMAGINE Feel the Heat & Passion

⑬ IMAGINE Learn from Each Other

⑭ IMAGINE Community Expansion & Inclusion

いずれも大人の遊び心と、仲間との絆、自然との接続を大切にしており、大自然の逞しさから知恵を学び、心の奥底にある本当の願いの正体を発くリアルな体験と紐づいている。

例えば、IMAGINE Feel the LIFEのコトづくりは、大自然と正対し、仲間と対話することで知己を得る。大自然の中では我々人間は自然に寄生する有機生命体の1つであることに気づかざるを得ない。自然の脅威を知り、綺麗ごとだけでは済まされない”いのち”の繋がりや、生かされていることに感謝するきっかけになるコトを意図している。

コト体験の後には、呼吸を整え、姿勢を整え、心を調えて欲しい。ヨガ、座禅、サウナなど水や宙に浮かぶような体験が次なる”しせい”に誘う。そうすることで『いのち=しせい』に対する身体感覚が研ぎ澄まされ、生かされ方が変容するコトを意図している。

いまここにある『いのちの道』に踏み込むのがIMAGINEのヒトづくりである。ヒトの成長は心技体という切り口に分けて考えられるが、IMAGINEは体技心の循環で考える。脳科学をヒントに、頭だけを動かすのではなく、体全体で脳を動かすという意図である。

< IMAGINEの共創と共育の循環(ヒト編) >

⑮ IMAGINE Personal Body Maintenance with Vital sensor

⑯ IMAGINE Practical BIZ skill Training

⑰ IMAGINE self-acknowledge LIFE Dialogue

⑱ IMAGINE Shower of Essentials

体づくりには、規則正しい生活、素材と時間に気を配った食事、適度な運動、適度なストレス、心を許した人との性交が大事であると言われている。そのような行動の習慣化を、独自のバイタルセンサーを活用して支援する。

技みがきは、業界、領域において様々な技(知識、スキル、テクニック)が存在するが、ビジネスリテラシーと、その中で生活に応用できる基礎スキルは高い水準で提供する。提供可能なテーマは、このNOTE 2の末筆に「#」で記載する。ここで注意が必要なことは、過度に技(知識、スキル、テクニック)に走らないことである。いのちの循環と向き合うために、抑えておくべき”しせい”がある。

「常に自分の頭で考え抜くこと」

「自然に湧いてくる渇望感、志を大事にすること」

「大量の情報に踊らされず、目的、志に影響する重要分野を抑えること」

「実践による体感覚、皮膚感覚を信じ、周囲の物差しと比較しないこと」

心づくりが最も重要であると考える。成人発達理論という人間の成人以降の成長、発達に焦点をあてた心理学がある。これは人間の知識やスキルを司る知性や意識が、成人以降も生涯をかけて成長、発達していくことを前提として、そのプロセスとメカニズムを研究し理論化している。マズローの欲求段階説が比較的有名であるが、最先端の研究では、発達段階は14ステージに分類されている。また人間の成長、発達に関する研究は、成人発達理論にとどまらない。マズローが最上位段階と示した自己超越欲求は、真相、絶対、究極、⼊鄽垂⼿、秘密荘厳⼼、安穏、ニルヴァーナ、ケテル、純粋的認識(サーツトヴィカ)、全チャクラの統合、単⼀原理レベル等々、様々に表現されており領域を超えて諸説ある。IMAGINEは心を意識構造と捉え、それを測るツールを共創する。それを活用し現時点での自分の心(=意識構造)の在り方を自己認識し、さらなる心の探求を支援する。

人間という漢字を「人」と「間」と書くように、人間はヒトとモノとの間、ヒトとコトとの間の『関係性』を認識できる。認識の範囲、複雑性は個体により異なるが、これこそHomo Sapiensの由縁であるSapiens=知恵の正体である。生命体の中で唯一知恵を持つ人間だからこそ、いのちの循環と、その美しさを愛でたい。それが人間として生まれた本来の幸せではないだろうか。それを自然にできるならば、人間を謳歌していると言えるのではないだろうか。そして、自らが美しきいのちの循環の一部であることに感謝し、同様に美しきいのちの循環の一部である目の前の人、いのちに感謝し生かされたい。すべての人間が俯瞰して関係性を認識し、素直に、自然に、感謝を分かち合えたらいい。

人間とは何かを結論付けることは出来ないが、少なくとも人間は関係性を認識できるだけの知恵を持つ。また、人間はたくさんのいのちをいただいて成り立っている。そもそも いのちとは何かは未だ解明されていないが、すべてのいのちはつながっていく。私たちは人間であると同時に、うつろいゆくひとつのいのちであると言えるのではないだろうか。

いのちをいただいて生かされている限り、ヒトの中心には『食』がある。

日々の食事。その食材がどこでどのように育ち、どのように調理、料理され、どのように口まで運ばれ、どのような環境で食され、どこにたどり着くのか、その一連の流れを体感できるお店をつくる。

お店という空間は、分かりやすい総合芸術であり、モノ、コト、ヒトを分離させる限界を分かりやすく示唆する。また『共育と共創の循環』のもとで『いのち=しせい』という考え方を生活に溶け込ませる意図を、肌感覚で伝える最良の手段である。

もちろん日本文化の集積である日本料理は外せない。1つの町の中に、イタリアン、フレンチ、和食、中華などのカテゴリーを超えて『いのち=しせい』を表現する複数のお店の循環をつくる。

『いのちの道』は、モノ、コト、ヒトを繋げながら複雑な螺旋の循環的軌道を描く。その実態は捉えづらいが、お店という存在が、うつろいながらも続いていく『いのちの道への入り口』になることを期待する。

リアルとバーチャルの融合~時空を超えるバーチャル~

ここまでの活動はリアルを主軸においてきたが、時間や空間を超える力を有するテクノロジーにも目を向けている。

< IMAGINEの共創と共育の循環(Digital版)>

⑲ IMAGINE the Room of Serendipity

⑳ IMAGINE Marche

㉑ IMAGINE Mutual Cheering Community

例えば、IMAGINE the Room of Serendipityはリアルな体験だけではなく、バーチャル空間でも関係性を涵養するためにバーチャル創発空間の共創に挑戦する。IMAGINEが目指すバーチャル創発空間は、問題解決に特化した機能的なツールではなく、大規模でも『いのち=しせい』の等式を相互に感情的に共有し合える空間である。

例えば、IMAGINE Marcheは、生産者と消費者、生産者と生産者を繋ぐことで、『いのち=しせい』という考え方をより多くの人に届ける。多くの人に消費するだけではなく応援者、生産者になって欲しい、生かされ合う関係性を築いて欲しいという意図である。

例えば、IMAGINE Mutual Cheering Communityは1つの場所にこだわりながらも、2つ以上の場所と繋がり応援、共有し合うCo-Operating Systemである。そこでは交換は共有に変わり、より安心と信用が重視される。そうなってくると通貨に対する考え方、捉え方も変わる。故に、IMAGINEは、顔が分からない遠くの人でも、安心して信用できるようにするための手段としてブロックチェーンの技術を活用し、独自の経済圏をつくることも視野にいれる。

IMAGINEはリアルとバーチャルを調和させる。そのためにデジタル技術は必要不可欠である。

『いのち=しせい』の物語

物語のはじまりは、自然と巡り合った小さな町。

豊かな水と”いのち”が輝く町。

町のいたる所にモノ、コト、ヒトという「いのちの道」への入り口がある。どの入り口も『いのちの道』に繋がっており、その旅路において、自ずから『いのち=しせい』という等式に気づく。IMAGINEの共創に触れていると、いのちのバトンを預かっているコトに気づき、自然とモノに感謝し大切にする。モノを無駄なく使おうとし、使わなくなったモノをヒトに受け継ごうとする。そして本当に必要なモノを再認識し共創する。そのようなコトに対する”しせい”が調ったヒトは、モノとコトを繋ぎ合わせセットで共有する。そのようはヒトが増えることでモノを所有するという感覚は次第に失われる。

そうやって至るところで共創が起こり、モノを通じて、ヒトとヒトの間に新たなコトが生まれ共育が進む。そのめぐり逢い感謝することで人々の『いのちに対するしせい』が調い、『共育と共創の循環』が加速する。

このような共生環境の中で、ヒトの欲は小欲から大欲に昇華される。その欲が”共通善”へと歩を進める時に、町の共生レベルは一段押し上げられる。

その過程において、ヒトは血縁、性別、家族、勤務先、国籍という属性で個体を認識することを捨て、同じ『いのちの道』を進む『うつろいゆくひとつのいのち』として己を再認識し拡張する。それが人間進化である。

1つの町をつくり、それを拡張し他の町と繋ぐことで『いのち=しせい』の等式も、世界中に拡がる。IMAGINEが考えるConnected Cityは、人間進化のための手段である。

この物語を実現させるためには町のサイズが重要になる。大き過ぎると既存のシステムに組み込まれており大胆な活動は出来ない。日本には、よいサイズの町が少なからずある。まずはIMAGINERがいる町から始め、自然に繋いでいく。そして日本に限らず世界中のIMAGINERと連携し、町をつなげていく。世の中には公海上に新しい国家をつくろうと考えるIMAGINERも存在するが、彼らとのコラボレーションは実現したい。

何か新しいモノ、コトをつくることに終始したイノベーションごっこから脱却し、『いのち=しせい』の等式のもとで既に目の前にあるモノ、コト、ヒトを再認識し、受容し、己という虚像を開放することで、想像力が研ぎ澄まされ『共育と共創の循環』の中で、人間に由ることを超えた美しい調和を観ることが出来る。

『And the world will be as one』

そうやってImagineで歌われた世界は実現していく。

毎年11月11日に、その進捗を愛でる宴を開きたい。

#IMAGINE

いまここにある『いのちの道』を照らす自律分散型の止揚集団である。

『いのち=しせい』という原理に基づき、既存の分類を超越して共育と共創の循環を図り、希望の選択肢となり得る共生環境をつくる

#『共育と共創の循環』による共生の押し上げ

浄土宗、SYMBIOSIS、CONVIVIALITY、サーキュレーションデザイン、シェアリングエコノミー、自然素材、キャンプ、テントサウナ、座禅、ヨガ、道、イタリア料理、日本料理、温泉、川遊び、ハンティング、調理、料理、水、お酒、次世代生協、独自通貨、ブロックチェーン、バーチャルカンファレンス

#提供可能なコンテンツ (知識、スキル、テクニック)

論理的思考、想像的思考、仮説思考、論点思考、問題解決、ビジョン策定、目標設定、経営戦略、マーケティング、リーダーシップ、ディシジョンマネジメント、セルフマネジメント、レジリエンス、アンガーマネジメント、サプライチェーンマネジメント、イノベーションマネジメント、リスクマネジメント、MOT、技術ロードマップ策定、ビジネスプランニング、管理職の役割認識、ダイバーシティ&インクルージョン、部下育成・コーチング、目標管理・評価制度、労務管理、プレゼンテーション、ネゴシエーション、ファシリテーション、グループコーチング、システムコーチング、安全・環境管理、品質管理、生産技術、リベラルアーツはIMAGINEそのもの。自主保全、業績管理、情報セキュリティ、IT基礎リテラシー、経理、財務、税務、契約、紛争防止・解決、知的財産

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?