最近の記事

【パブコメ出しました】文化庁:日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則案、認定日本語教育機関認定基準案及び告示案に関するパブリックコメント(意見公募手続)

ムネアツ。久々のnoteになってしまいました。そして今日の今日が締切というタイミングで、何ら参考になりませんが、文化庁が8月21日~9月19日の間で実施している日本語教育に関するパブリックコメントに、意見提出しました。 日本語教育をめぐるここまでの一連の動きは、なんというか、関係者のはしくれとしては正に「ムネアツ」で、諸先輩方のご尽力があり、想像の何倍も状況が早いスピードで進み、わぁぁっという感動もあれば、まだまだこれから!という気合もあれば。いろんな想いが沸き上がります

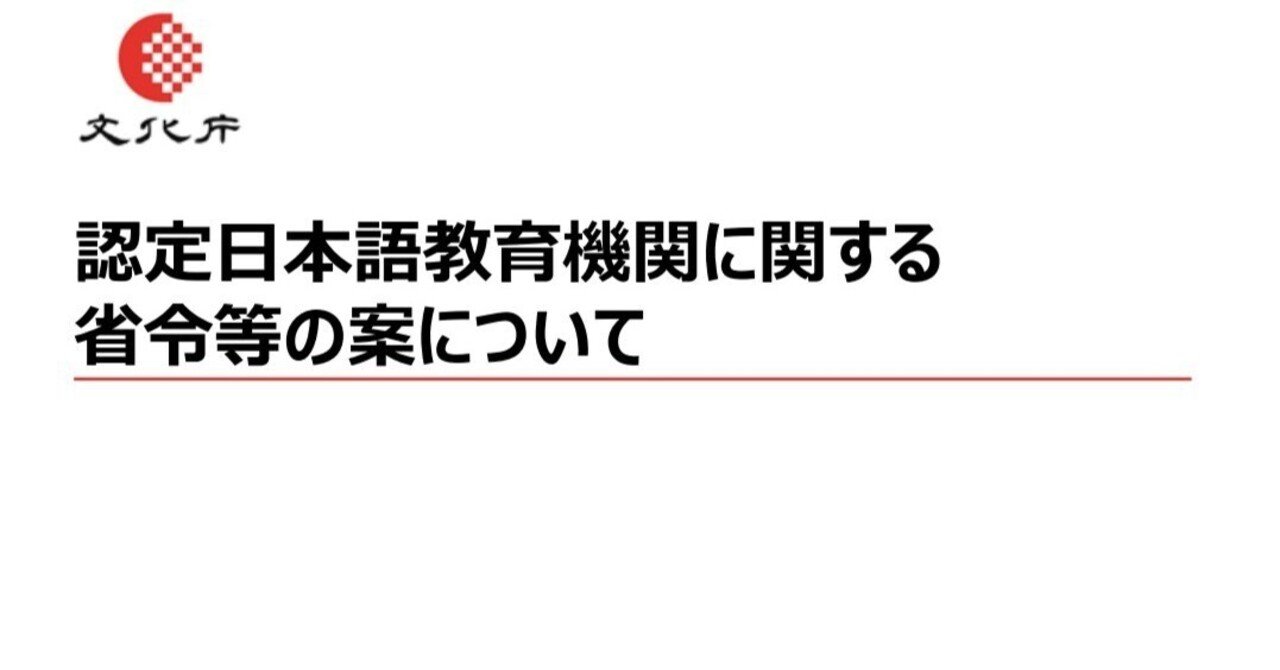

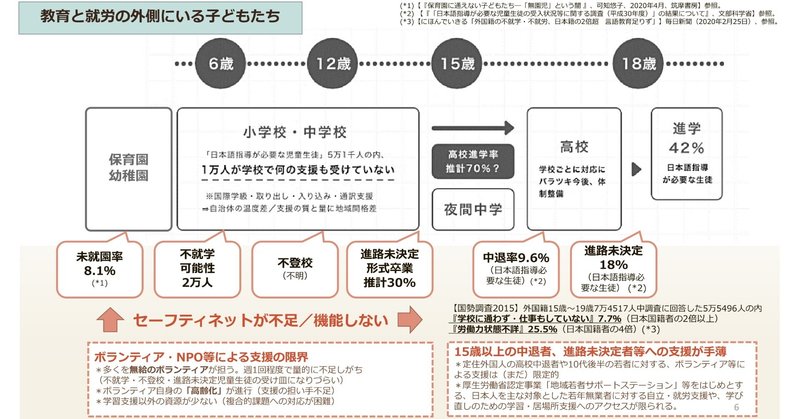

参議院『国民生活・経済に関する調査会』で海外ルーツの子どもの就学課題についてお話ししました。その時の資料とスピーチ原稿など。

参議院・国民生活・経済に関する調査会に参考人として出席しました。 調査会については、こちらのリンク https://www.sangiin.go.jp/japanese/kaigijoho/shitsugi/204/s805_0217.html をご参照いただければと思います。追って、議事録も公開されるかと思います。(いつになるか不明) 当日の様子:インターネット審議中継のアーカイブでご覧いただけます。 https://www.webtv.sangiin.go.jp/web

マガジン

記事

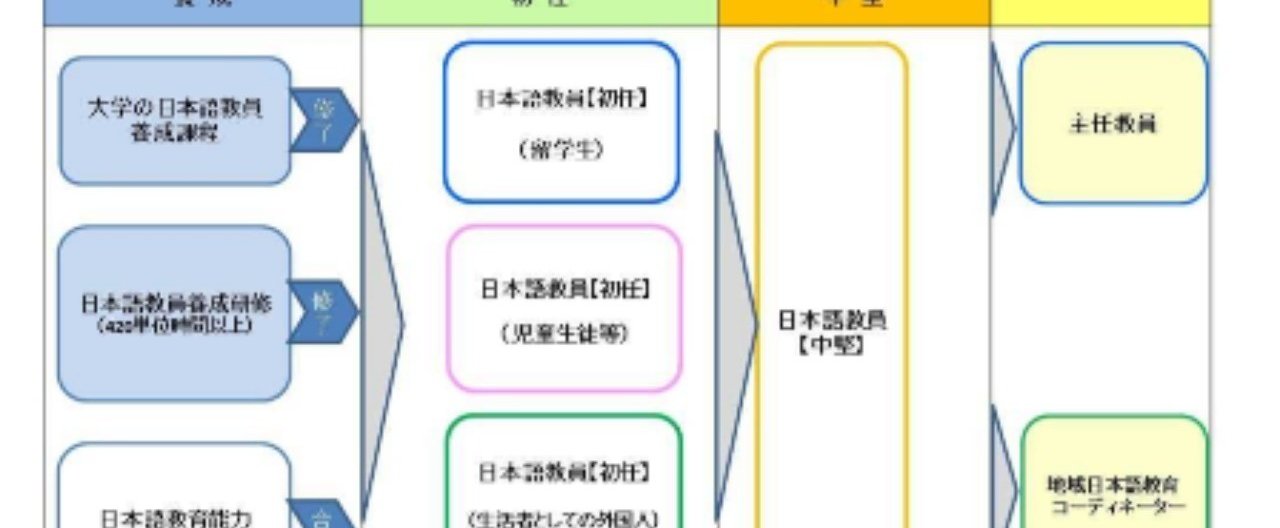

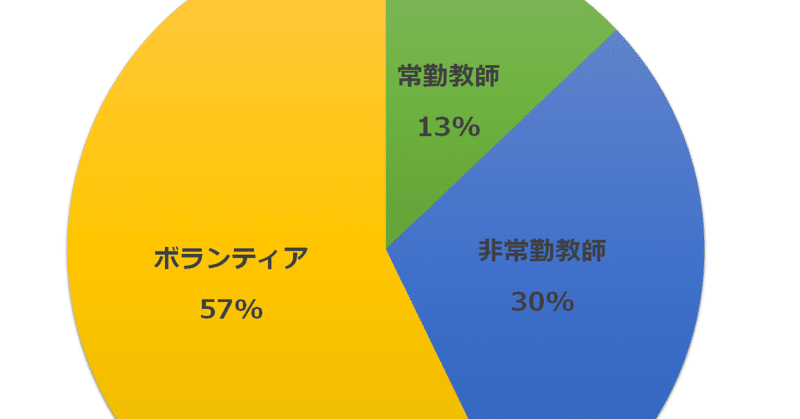

海外ルーツの子ども・外国人の日本語教育「国が、自治体がなんとかすべき」とは、それは本当にその通りなんだけど。「日本語教師」が「食べられる」仕事になっていくことで、(一時的に)失うであろうものは大きいのか小さいのか。

約10年前、目の前に現れたたった1人の「この子」を支えることからスタートして、私が捉える「主語」は地域、自治体、都道府県、国と次第にどんどん大きくなってきた。 私は海外ルーツの子どもの課題の社会化を目指してきたし、その社会化の先には当然「政策化」が目標としてあったわけで、つまりこれまでの流れは私にとって順調な「ステップアップ」とも言えるのかもしれないけれど。 ともすると、「誰のために」がどこかに置き去りになってしまうこともあって、いかんいかん、とはっとする。そんな自分に気

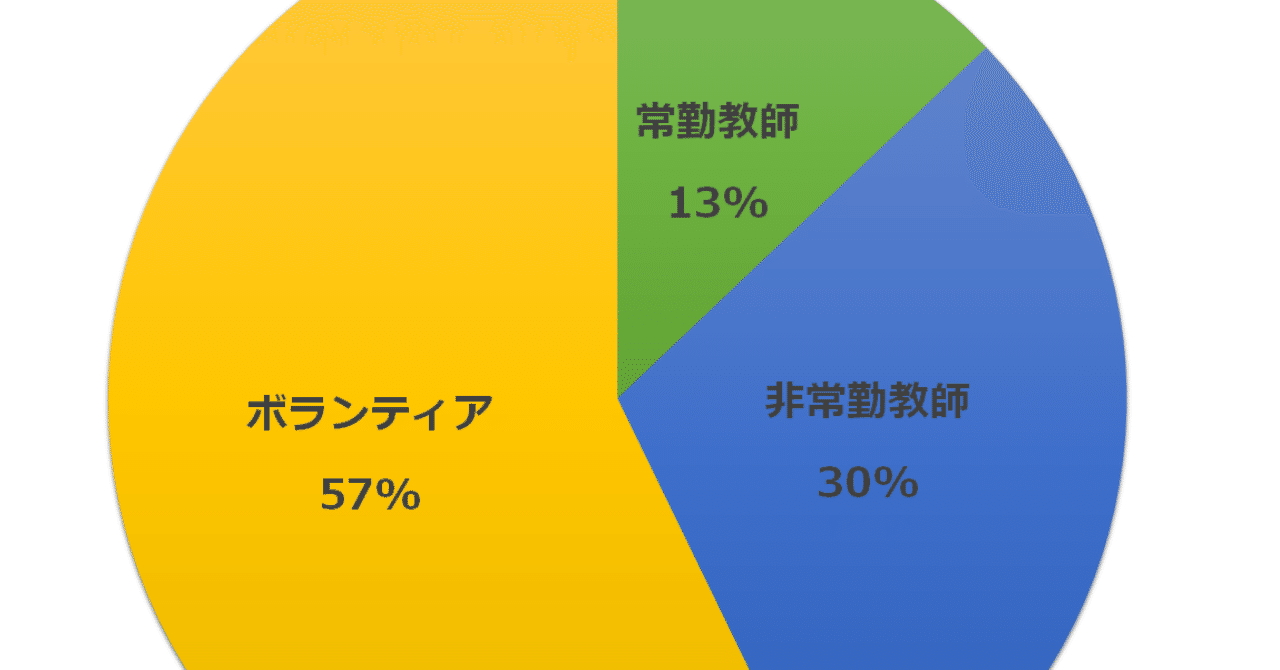

日本語がわからない中で、クラスメートからほとんど声をかけてもらうこともなくなってしまった子どもたちはきっと、すごく苦しかったと思う。日本語教育の「自治体丸投げ」「ボランティア頼み」「手探り」そろそろ終わりに。

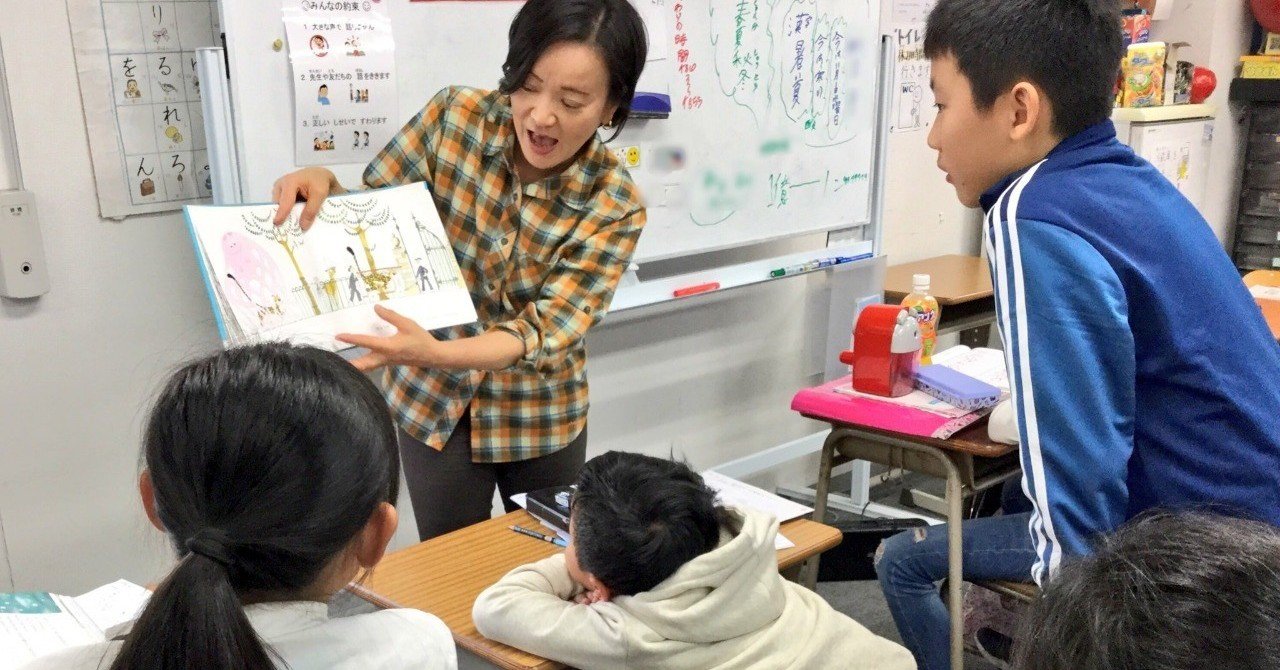

昨年12月の1ヶ月で、新たに入所した生徒は15名。東北や山陰・山陽地方からも、日本語や学習支援機会を求めてオンライン受講者が。今週は近畿からも受講の相談があり、日本語教育の機会って本当に本当に不十分なんだな、と思う。 YSCに集まる相談の中で、オフでもオンでも多いのは、「毎日日本語を勉強して、早く上達したい」というニーズ。これに対応するためには、しっかり雇用された日本語教育の専門家が必要であって、ボランティアの方々に頼りっきりの現状はやはり問題が多い。 海外ルーツの子ども