BtoB企業が取り組むべき「記事コンテンツ」 についてあらためて考えてみます

note2作目です。後輩社員から猛烈なプレッシャーを受け、苦手な執筆活動をしっかりと継続していこうと奮闘中です。

後輩ができるやつすぎて、先輩なのにドンドン顎で使われるようになっていっています。嬉しくもあり悲しくもある今日このごろです。

すでに様々な方が語られていて釈迦に説法状態ではありますが、本記事では、BtoB企業様が記事コンテンツ(≒オウンドメディア)に取り組むべき理由、メリットや運用体制などについてもう一度、幅広く考えていきたいと思います。

少しだけ自己紹介

わたくし「いがらし」ですが、企業様のマーケティングをご支援する会社で、自社プロダクトのプロダクトオーナーや自社オウンドメディアの立ち上げなどをやっている人間です。

いまメインでおこなっている業務は、企業様のメディアインハウス化を支援するSaaSプロダクト「SEARCHWRITE」のプロダクト責任者です。2019年11月にリリースしたばかりで直後にコロナショックと大変苦労しているところです。

過去には、導入企業様数 6,000社を超える「Juicer」というかんたんパブリックDMPのマーケティング責任者やプロダクト責任者をしていました。

※「Juicer」は2019年10月にネイティブ広告配信プラットフォームで有名なログリー株式会社様に事業譲渡しております。

今回お話する「記事コンテンツ」の役割について

オウンドメディア=コンテンツマーケティングと一括(ひとくくり)にされてしまうケースも多いため、改めて整理していきます。

コンテンツマーケティングとひとくちに言っても様々な役割やソリューションが存在しています。

上図、どなたかのコンテンツか資料で見た記憶を参考に作成しています。(参考元わかる方ご連絡ください…)

感情訴求 ✕ 購買目的:インフルエンサー様の起用や口コミマーケティング

感情訴求 ✕ 認知目的:バイラルコンテンツや動画コンテンツの流通

ロジック訴求 ✕ 購買目的:検索連動型広告やセミナーからの刈り取り

ロジック訴求 ✕ 認知目的:記事コンテンツやホワイトペーパーの配布

上記以外にも無数の施策選択肢があり、その中でも記事コンテンツの役割とは、ロジカルな訴求方法において、どちらかというと認知を目的とした施策であることが多いです。

我々も2017年頃に僕が立ち上げて、社員全員の協力をいただきながら「PINTO!」というオウンドメディアを運用しています。

まだまだ月間PV数は数十万程度ですが、資料ダウンロードによるリード情報やお問い合わせが月々400〜700件程度いただけるメディアに成長し、日々の営業活動が非常に楽になってきました。

記事コンテンツ施策はすぐに成果が出ないはホント?

記事コンテンツをご提案していく中で、上位に来る質問のひとつが「はじめてからどのくらいで成果が出ますか?」です。

成果(KPI)をなにに置くかで回答はだいぶ変わってしまいますが、上図のように「PV」や「セッション」をKPIに置いた場合、初年度は投資判断とする必要があると思います。

「PINTO!」の場合は、メディア経由のお問い合わせ or 資料DLからの受注金額をKPIとしており、初年度からROIは300%程度の達成だったと記憶していますので、KPIとやり方(インサイドセールス構築やMA活用)次第では初年度から全然費用回収できます。

自分で対比っぽいスライドを作っておいてあれですが、「広告施策 vs コンテンツ施策」みたいな考え方ではなく、決められた予算の中でうまく効果を最大化できるポートフォリオを中長期的に組み立てていくことが大事です。

記事コンテンツをきっかけに幅広い選択肢が広がる

では、そのやり方(インサイドセールス構築やMA活用)について少し考えていきます。

ユーザー様にとって役に立つ良いコンテンツを発信し続けることが、コンテンツを運用していくうえで一番大事なことですが、やはり企業がリソースや資産を投下して運用していく以上、見返りは必要です。

そしてその見返りを入手するためには、しっかりとユーザー様のリード情報を獲得していくことと、顧客化まで導くための育成施策が必須です。

上図以外にも様々なコミュニケーションの選択肢が存在していると思います。

BtoBで代表的なもので言うと、例えば記事下のCTA(コールトゥアクション)に、その記事と関連性の高い良質なホワイトペーパーを用意して、DLと交換でメールアドレスや電話番号、企業名などを獲得していく、などが一般的です。

そこで入手したメールアドレスにセミナーのご案内やメールマガジンの送付、インサイドセールスからトレンド情報の共有など、定期的に良質なコミュニケーションを生んでいくことで、いざニーズが発生したときに真っ先に選んでもらえるような関係性を作っておくのが「育成」ということだと思います。

その他にも、WEBプッシュのオプトインを獲得しておいて、定期的にプッシュ配信するだとか、リマーケティングリストに蓄積しておいてディスプレイ配信で定期的にユーザーの目に露出しておくなどの施策も行っています。

ここで重要なのが、いま我々が「コンテンツ」と呼んでいるものを狭義に捉えすぎないことです。

記事コンテンツもコンテンツ、セミナーやメールマガジンももちろんコンテンツ、インサイドセールスもそういう意味では自社の大切なコンテンツです。

記事コンテンツだけでなく、これらのような、自社に関係するすべてのコンテンツの品質を上げていくことがとても重要です。

あまり一般的ではありませんが、CCO(チーフコンテンツオフィサー)的な役割はBtoB企業でも需要が増すのではないかと思います。

初年度はストレスをかけてでもやるしかない

「必要性は超わかりました。やりたいです。とは言ったものの、予算もリソースもないんです・・・。」僕がご提案で一番苦しむのはこのひとことです。

「では、サイトはWordPressのテンプレートで5万円くらいで作って、記事はクラウドワーカーに文字単価3円くらいで発注しとくんで、ショット5万、月々5万で御社は何もせずに運用しておきますよ!」

と、言えれば楽なのですが、おそらくそんな提案でいいコンテンツは生まれません。

誤解の無いように申し上げておきますと、WPテンプレートで運用しても成果の出るメディアはありますし、クラウドワーカー様もすごく良いコンテンツを作る方は多くいらっしゃいます。

ですが、こんなご提案でGOを出してしまった場合、おそらくいいコンテンツは作れません。

ストレスを一切かけずに、良いコンテンツを作ることは不可能です。何度かお話に出ている「PINTO!」も初年度は正直ストレスMAXでした。

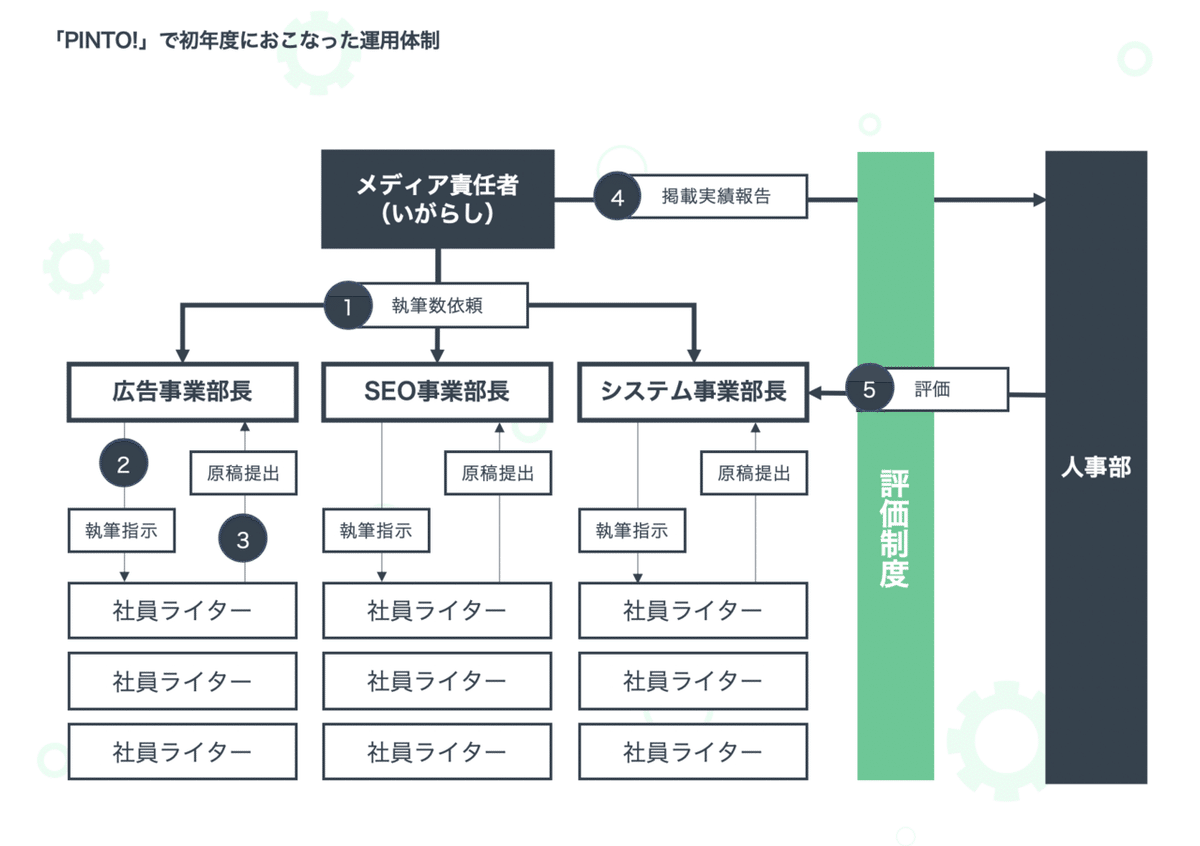

僕が初年度に行った体制面の施策が上図です。

1. 人事評価制度を握り、その中で毎月の記事「掲載数」を各事業部長にコミットしていただく

2. 各事業部長は、ご自身、もしくは部下と一緒に必要な本数の記事を制作

3. ライターは事業部長に記事のクオリティをチェックし掲載許可を取る

4. 最終的なクオリティチェックをメディア責任者が行い、無事に掲載された本数とコミット本数に相違がなかったかをチェックし人事に報告

5. 内容を加味し、事業部長の評価を決定

大事にしていたのは「クオリティチェック」です。別の記事で紹介したいと思いますが、30項目のコンテンツ制作チェックリストを通過したコンテンツしか掲載しないようにしていました。

また、「掲載数」で評価を握っているため、質の悪いコンテンツを急ごしらえで用意することが不可能なようにコントロールしました。

実際、事業部長の皆様はただでさえ忙しいのに余計な仕事が入ってきてストレスでしたでしょうし、僕も他の社員の皆様から恨まれていそうでストレスフルでした・・・。

なので大事にしていたことは、「メディア責任者自身が誰よりも多くの本数を執筆すること」です。これでちょっとした免罪符を手に入れていました。

軌道に乗るとストレスフリー?!

こうして初年度でROIをなんとか達成し、そこそこの認知度もついてきた2年目以降の頃合いから一気に楽になりました。社員の皆様が自発的に記事を掲載してくれるようになったのです。

社内でも「○○さんの記事が○○ってキーワードで1位になってたよ!」とか「○○さんの記事がTwitterでリツイートされてたよ!」なんて会話もチラホラ出てきて、皆様のモチベーションが向上したのが大きいと思います。

営業に行ったときに「○○の記事で拝見しました」とか言ってもらえるのも嬉しいですよね。

余談ですが、このようなお声を予想以上に多くいただけるので、記事詳細ページの上部にライタープロフィールをあえて置くようにしています。

オウンドメディア運用っておもしろい!

ここから得た学びとして、企業がオウンドメディアや記事コンテンツを社内で運用していく場合には以下の3点が重要だと考えます。

・初年度はしっかり役職陣やボードメンバーを握ってコミットすること

・日々の学びをアウトプットする場として全社ポジティブに取り組むこと

・そのうえで良質なコンテンツ発信を企業の文化としていくこと

リード獲得や営業活動の効率化といったメイン効果の他にも、社員の意識や文化形成といった様々な副次的効果もあるのが記事コンテンツ運用だと思います。

まだ意欲的に取り組めていない企業様も、ぜひおすすめしたい施策です!

こんなはずじゃなかった

すいません。本当はコンテンツ運用中の皆様に役立てるような実践的な内容を考えていく予定だったんです。なぜかいまから始める人向けになってしまいました・・・。

今回の記事は長くなってしまいましたので、次回からは実際のコンテンツ運用で役立つTIPSをいろいろ紹介していきますのでぜひまた見に来てください!

・

・

・

続編はこちら!

・

・

・

そういえば冒頭お話した件の後輩に、Twitter運用くらいやってくださいよと冷たい目で諭されましたのでTwitterもはじめました・・・。

なるべくnoteとTwitterは継続して頑張っていきたいと思いますのでよろしければフォローお願いしますm(_ _)m

ドキドキですが投稿してみました😹

— いがらしかずきは呟きたい(B2Bマーケ広報) (@igrs_sw) June 18, 2020

「BtoB企業が取り組むべき記事コンテンツ」 についてあらためて考えてみます|いがらしかずきがブログを書く #note https://t.co/oYo1aaNlfa

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?