大学の在り方を根本から変える! 大学4年間を“学び続けるための最初の4年間”だと捉え直す。

大学関連の仕事をしているとリカレント教育の重要性が年々高まっているのを感じます。18歳人口が減る大学にとって、社会人学生は新たな財源になるし、国はできるだけ多くの人に効率よく働いてもらいたい。人材が流動化し、実力主義になってきている世の風潮とも合致している。すべての思惑が合っているんだから、そりゃあ重要だと、みんなが言うのも頷けます。

でも、これだけ求められているのに、リカレント教育が盛り上がっているかというと、イマイチそうでもないんですね。身近な人にそんなことを話していると、「そうですよね、(リカレント教育は)重要ですよね」と言う。どうもその言い方が遠い。わかっているけれど、他人事、もしくはもう少し先の未来に考えればいいこと、そんな感覚で捉えているのかな、という気がします。

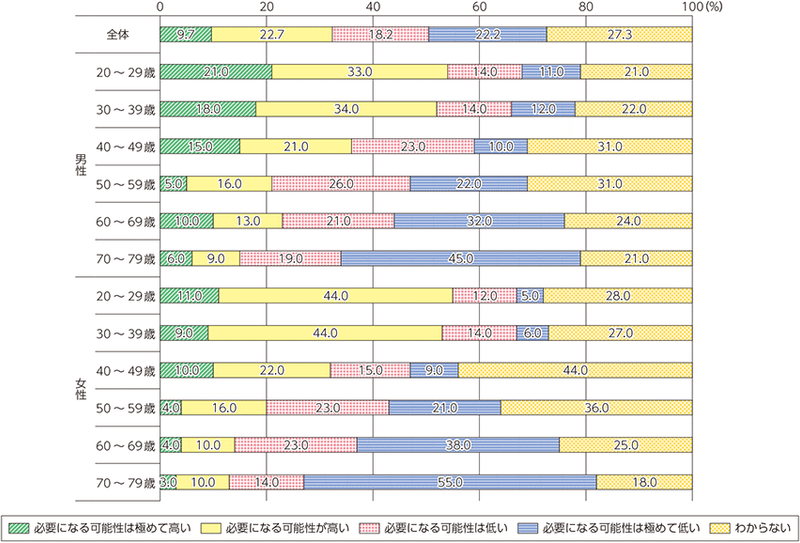

それで、実際どうなのだろうと調べてみると、総務省の情報通信白書に「学び直しや職業訓練の必要性(日本、年代別比較)」というグラフを見つけました。このグラフによると、20代、30代の半分以上の人が、学び直しが「必要になる可能性は極めて高い」もしくは「必要になる可能性は高い」と回答しています。でも、そこからひと世代あがった40代になると、この2つを回答している人は36%に減り、さらに50代になると21%にまで激減します。

学び直しや職業訓練の必要性(日本、年代別比較)

※出典:総務省「平成30年版 情報通信白書」

リカレント教育が必要なのは、大学を出てすぐの人ではなく、社会の仕組みや仕事内容がある程度わかり、何かしらの課題を見つけた人たちです。年齢でいうと、30代も半ばを過ぎてからではないでしょうか。もしそうなら、必要だと思っている人はまだ必要ではなく、必要な人は必要と思っていない、という状況に今の社会はあるのかもしれません。

必要な人に必要なものを、というのがプロモーションの鉄則です。でも、必要な人にそれを伝えても、あまり響かないというのが、リカレント教育の現状……。じゃあ、どうするのがいいか。一番よいのは、若い世代への教育と啓蒙だと、私は思っています。

今の40代、50代にリカレント教育の必要性を伝えたとして、もちろんそれで興味や危機感を抱いて動く人はいると思います。でも、それは全体から見ると、ごく一部でしょう。40代よりも30代が、30代よりも20代が、この必要性を強く感じているわけで、より若い世代に、つまりは、より凝り固まっていない人たちに、学びに対しての新しい価値観やスタイルを伝えていくべきではないでしょうか。

そうなると、大学がリカレント教育を振興していく一番の鍵は、社会人に向けてのプログラム開発や広告を打つことではなく(これはこれで大事ではありますが……)、大学教育の位置づけを変えることだと思うのです。今の大学教育(とくに文系)は、“社会に出る直前の4年間”に、何を学ぶべきかという視点で展開されています。ここから大きく視点を変えて、“生涯学び続けるための最初の4年間”に何を学ぶべきかという視点で、教育を行っていくべきです。

そうすると、ただ知識やスキルを身につけるのではなく、今あることが絶対ではないという前提のうえで、学びに触れられるようになります。そういう考えが前提にあると、“今、自分は何を学ぶべきか(あるいは学ばないべきか)”を考える力や感度であったり、独力で学びを深めるための方法論といったものが、より重要視され鍛えられるようになっていきます。知的サバイバルスキルといったらいいのでしょうか。これを学生時代に徹底的に身につけさす、それができると、10年後、20年後、リカレント教育は今よりもずっと盛り上がっているだろうし、日本という国もより成長しているはずです。

これから先、大学がいかにして生き残るかを考えたとき、今の時代にフィットした教育を実践しているだけでは、すでに後手です。“学び続けなければいけない社会”が来ることは必然で、その来たるべき未来にフィットした大学教育や教育プログラムを実践し、社会を先導してこそ、大学の価値は浮き立つし、指示される大学になります。そして、これこそ高等教育機関としての矜恃だと思うのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?