深い情愛で結ばれた親子の記憶が保存してある二畳の家 ~ 永井博士親子の如己堂

長崎市名誉市民外一号である、故・永井 隆博士が亡くなる約3年前から親子三人で暮らしていた住居はたった二畳一間の家。

・・・長崎に暮らす自分にとっては大いに誇らしいことであるし、その家「如己堂(にょこどう)」を今、未来ある子ども達が修学旅行の傍ら立ち寄って見学している姿というのは、なんともうれしいものです。

その思いは、名誉市民になるような人がこのような謙虚な暮らしをしていたという安堵感からくるものでも、今、裕福な暮らしをする人を妬む気持ちの裏返しからくるなどという、ケチくさい了見からでもありません。

この二畳を目の当たりにする時、そこにあふれんばかりの親子の情愛が詰まっていたことを今も尚、しっかりと感じることができ、それは広さや造りの立派さとは無関係であることを再確認させてくれるからなのです。

如己堂の名の由来となった「如己愛人」の書。これは、新約聖書マルコによる福音書12章31節にある「己の如く人を愛せよ」という言葉からとられています。

下は2015年4月に撮影した如己堂。真後ろに建つ永井 隆記念館や遠くに見えるマンションと比べると、見落としてしまうぐらい小さな建物です。

如己堂が建てられたのは被爆からおよそ2年半たった昭和23年3月。

浦上一帯をはじめ、遠く離れた山奥の集落や離島のカトリックの人たちの手によるもので、それは永井博士が有名になったから建てたわけではなく、博士が十数年に渡って続けてきた無料診療に対する恩返しとして行ったことでした。

永井博士は聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ会の会員として日曜ごとに長崎港外の島々、海岸の漁村、そして山中の潜伏キリシタンの集落をまわって慈善診療を続けていたからです。

今見れば、小さな箱のような家ですが、そもそも現在(2015)よりたった70年ほど前は、長崎の街は下の写真のような状態から歩みだしていたことを忘れていけないでしょう。

生き残った人びとは原子野に散らばった廃材を組んでバラックを建て、皆寄り添うようにして暮らし、厳しい冬をも越してきました。

ですから、この二畳とは言え、トイレも雨戸も付いているこの家は、博士一家三人にとっては、夜露や寒風を防いでくれ、何の気兼ねも無く暮らすことのできる素晴らしい住まいであったことでしょう。

しかし、永井博士は、人びとに感謝しながらも、尚イエス・キリストの言葉に照らし、己を恥じています。その心境を自身の著書「ロザリオの鎖」の中で次のように綴っています。

『・・・・ガラリヤの山上で、イエズスはこう群集に教え給うた。

私は無料診療の報いをこの世においてすでに得て、焼け跡に家を建ててもらったが、天国にまだ宝を積んでおらないのだから、天国において天にまします父より報いを受ける望みはなくなったのである。

報いとして得たこの家、この寝巻きも、あといくらの月日私の宝であるのやら・・・。

私は天国へ行ったら素寒貧だ。今となっては善業をする体力もない。

・・・・中略・・・・

教会の事業として、神のご光栄のために、と口では宣伝していたけれども、事実は私の事業として、私の名誉のために行っていたのである。

教会の名を利用し、神をだしに使って私の名を売ったのだ。

・・・中略・・・

さもしい根性だった。』

私には、博士の崇高な精神を理解するには及びませんが、私がこの建物を愛するのは、被爆当時10歳であった長男・誠一(まこと)さんと3歳であった次女・茅乃(かやの)さんと昭和23年から三人で如己堂で暮らし始め、亡くなるまでの3年あまりの日々の親子の暮らしに対してであるが故と言っても過言ではありません。

それはあくまで、博士が2人の子どもに向けた親としての情愛だけではなく、むしろ成長する中で父・永井 隆に向けた二人の子の情愛そのものが記憶として保存されている建物だからと言い換えてもいいかもしれません。

と言うのも、私は如己堂に入る前の博士の子どもに対する行いには、共感できかねるものが幾つかあります。

そのひとつは、誠一さんを被爆後、小学校5,6年生の間、大村の知人宅に預け、そこから小学校へ通わせたことです。確かに壊滅的な被害を受けた山里小学校は、瓦礫や人骨すら累々としてとても授業を再開できるような状態になく、秋から1kmほど離れた師範学校の空き教室を間借りして細々と行うという有様で、とても児童にふさわしい文化的な教育を受けさせる場ではなかったと思いますが、まだ幼くして母親を爆死により失ったばかりの兄妹を離れ離れにしてしまうのはいかがなものかと思います。

その時の心境を誠一さんは著書「長崎の鐘はほほえむ」(女子パウロ会刊)の中でこう綴っています。

『・・・ぼくは突然に大村の小学校で勉強するために大村市に行くことになりました。

住みなれたトタン小屋、お父さん、カヤノ、おばあさんとも別れ、生き残った友だちとも別れ、まったく何も知らない町、知らない人ばかりの家庭、学校を思うと別れが非常につらく、行きたくなくなるばかりでした。

・・・・中略・・・・

どうしかられても、この大村行きはぼくにとって悲しいことでした。

ぼくはこっそりと小屋の外で泣きました。そんなとき、カヤノはきまってぼくのそばにちょこんと寄ってきて、ぼくの顔をのぞきこむようにするのです。

悲しそうな目をして。カヤノだって寂しいのです。

この幼い妹は、その気持ちをことばにあらわすすべを知りませんでした。・・・』

大村に預けられている際には、同じく一時的に仮校舎を設置した長崎医科大学への通勤の合間に永井博士が、誠一さんを訪ねてきていますが、そこでは顔を見に来ると言うよりは、「学業の様子をテストしに来る」といったもので、博士が出した問題が解けない内は夕食にもありつけない辛い思い出であったと誠一さんは同著の中で述懐しています。

この頃ではまだ、科学者としてやや偏った見方で誠一さんにきつくあたっていた様子がうかがえます。

誠一さんにとって、母や友だちを失くした悲しみは一生消えることのない大きなものであったけれども、それでも瓦礫の中、残った家族とその日その日を、小さなことであったとしても、頑張って生活したことがどんなに大きな「なぐさめ」「はげまし」であったか、また「長崎の鐘はほほえむ」の中から読み取ることができます。

『・・・ぼくたち親子は、わが家の復興にとりかかりました。

見ただけでも気味わるいくらい青い皮膚と、骨がじゃまになるほどやせ細って力仕事のできないお父さん。

・・・・中略・・・・

重い焼けガワラをタケカゴに入れてかつぐときなど、前でかついでも、うしろにまわってもよろよろとよろけて、みんなに冷やかされたりしました。

・・・・中略・・・・

お父さんは、ぼくの仕事ぶりを焼け残った石の上に腰をおろして、

「誠一、だいぶん片付いたね。あとどれくらいかかるだろうか。誠一がよく働くので、きっとはやく片付くぞ。」と、うれしそうに声をかけてくれました。・・・・』

『・・・・またふろガマも出てきました。- いまでも使っています。

ゴエモンガマです。水が入っていたので、割れずに残りました。

トタン小屋から、この露天ぶろまで来て、冬も迫った晩秋の夕、秋の名月をながめ、湯ぶねにふかく沈みながら親子でふろを楽しみました。

ぬれるような月の光に照らされた原子野の風景は一面に白く光るばかりで、これは荒涼としたものでした。

目をつむると、昔のふろ場で、カヤノと二人で窓ガラスに指先で落書きをしていた情景が浮かんできました。・・・・』

また、永井博士にとっても如己堂での小さな出来事が胸を打ったことを「この子を残して」の中に書き綴っています。

『 一年生は帰ったのにカヤノだけはまだ来ない。

どうしたのだろう? 入学してから三週間目だから、まだ居残って特別の用事があるはずもない。

けがでもしたのなら学校はついそこだから、だれかが知らせて来そうなものだ。

二十分ばかりたって、門のところで、 「ただいまっ」といつもの元気のいい声がした。

しかし今日に限って、ばたばた駆けこんで来ない。

どうしたのだろうと私は首を枕からもたげ、ガラス越しに見た。

カヤノが庭へはいって来た。両手に何かを持って、一心にそれを見つめ、すり足でしずかにしずかに歩いてくる。

非常に用心ぶかい足の進め方だ。あんな調子で学校から帰ってきたのなら二十分もかかるはずだ。

いつもなら三分もかからぬ、ついそこなのだが。

ようやく私の病室へたどりつき、お縁側に両手に持ってきたものを置いたのを見ると、学校給食のおわんである。

カヤノはお縁側に上り、またおわんを両手に持ち上げ、ランドセルを背負ったまま病室へ入ってきた。

目はやっぱりおわんから離さない。その表情も、その全身もすっかり緊張している。

たった二、三歩のところをすり足で、おわんが揺れないように用心ぶかく私に近づいてきた。

私は手をのばした。その手におわんを無事に手渡したとたん、カヤノの鼻から大きな息がもれた。

これまで息もつめて来たのだったろう。顔を上げ、私を見てにっこり笑った。

「あのネ、門を出るところで二年生におされて、こぼしたの」と、いかにも惜しそうに言った。

おわんの中を見ると、こぼれずに残った、わずか二口足らずのパイン・ジュースが入っていた。

「今日の給食はネ、ひと口いただいてみたら、とてもおいしかったもんだから……さあ、お父さん、おあがりよ、おいしいのよ」 』

こういった文章を読むと、ささやかであっても、いかに支えあい、寄り添って生きたことが、「美しい記憶」として生涯ヒトの心の中に刻まれるかが、わかります。

それではその親子三人が暮らした如己堂をよく見ていきたいと思います。

机、小さな木製のテーブル・・・もちろん三人で生活をしていたままのものです。

永井博士と二人が寝起きし、食事し、時に祈り、生活をした畳。

毎夜見上げていいたであろう天井板。

家の入口とも言うべき場所。右側がトイレです。

裏側から見た如己堂です。

如己堂の前より浦上天主堂を望む。

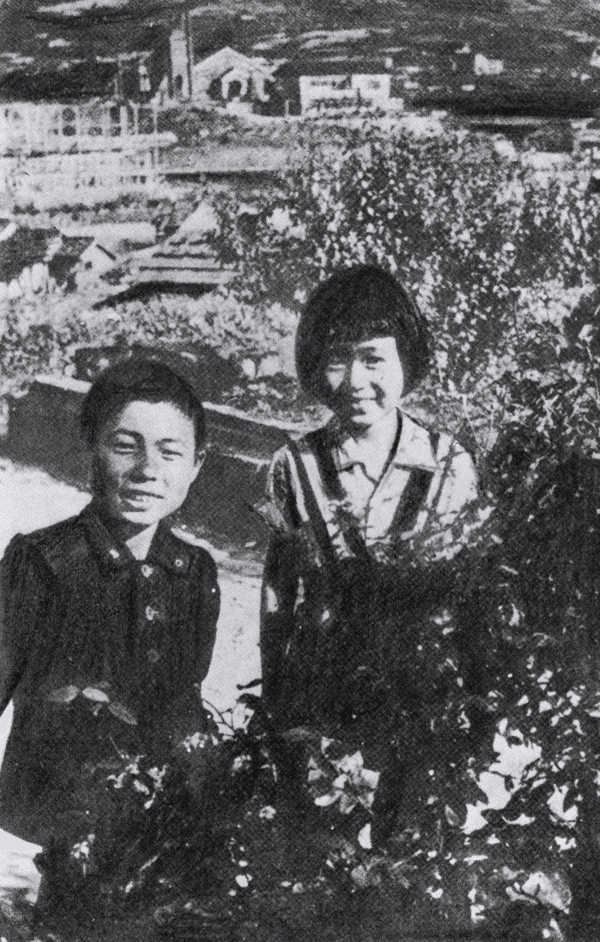

私がもっとも好きな誠一さんと茅乃さんの写真。永井博士亡き後撮られたものですが、二人の表情には豊かな思い出と未来への希望が満ち溢れているように感じられます。これこそ長崎っ子の象徴的な姿のような気がします・・・。

如己堂の中に掛けられた永井博士のポートレート。

しかし、私個人としては、下のような如己堂での三人の写真を展示して欲しいものだと勝手に思っております。

三人が生きた小さな家は、いかに時代が変わって豊かになったとしても、家族として共に生きる者同士の、「心の距離と生活の在り方の大切さ」を教えてくれるような気がします・・・・。

*(説明のためにやむなく資料を引用させて頂いております。目的は戦争の悲惨さと平和の尊さを若者や子どもたちに伝える事です。ご了承のほどお願い致します。記事作成:2015年5月)

※「チップ」は有難く拝受させて頂きます。もし、この記事が多少でも役に立った、或いは「よかったので、多少でもお心づけを」と思われましたら、どうぞよろしくお願いいたします。贈って頂いたお金は1円たりとも無駄にせず大切に使わせて頂きます。