お笑い芸人が集結! 遊び心と情熱の文芸誌『第一芸人文芸部』|文学フリマに魅せられて(第3回)ファビアンさん

自らが「文学」だと信じるものを自由に展示・販売できる「文学フリマ」。さまざまな書き手と読み手がつくりあげる空間は、回を重ねるごとに熱気を帯び、文学作品にかかわる多くの人々を魅了しています。本連載では、文学フリマならではのバラエティに富んだ作品をご紹介します。第3回目は第一芸人文芸部のファビアンさんにお話を伺いました。

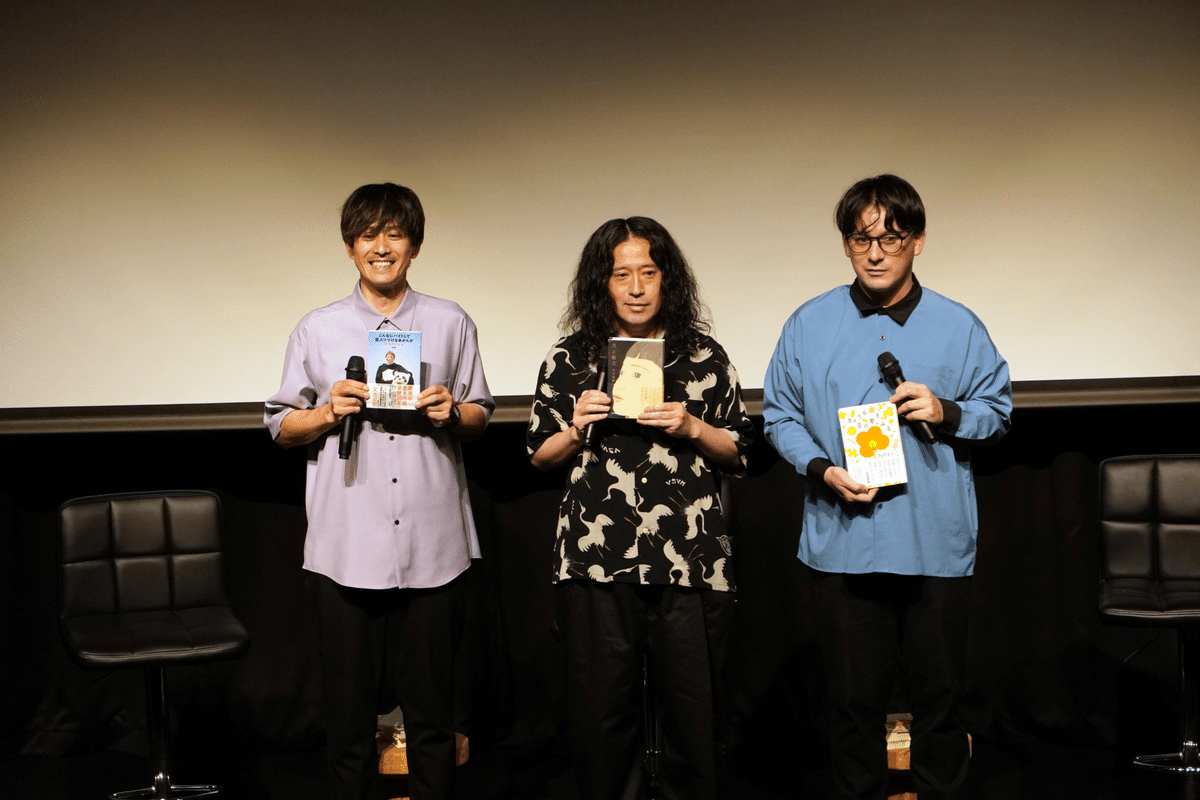

「第一芸人文芸部」とは、文学を愛する芸人の集いであり、吉本に誕生した初の文芸部です。又吉直樹さんを部長に、ピストジャムさん、ファビアンさんによって結成されました。主な活動として、ラジオやYouTubeで“推し本”についての配信、そして文芸誌の発行を行っています。

今回ご紹介させていただくのは、そんな文学好きの芸人たちが書き下ろした、遊び心と情熱の文芸誌 『第一芸人文芸部』(創刊準備号・創刊準備二号)です。文学フリマへの出店が決まるとたちまち話題を呼び、お笑い好きだけでなく文芸の世界からも注目を集めました。新しく刊行された創刊準備二号からは、山名文和さん、村上健志さん、トニーフランクさん、赤嶺総理さんが部員に加わっています。インタビューでは、文芸誌の誕生秘話や、芸人さんが文芸の世界で活動する思いについて語っていただきました。

──はじめに、「第一芸人文芸部」の結成について教えてください。

ファビアン:去年(2023年)の6月1日に書店員さんに向けたトークイベントがあって、そこで結成されたのが「第一芸人文芸部」です。その頃、ちょうど3人とも本を出版したというのもあって、1人で戦っていくよりも活動しやすいんじゃないか、と又吉さんに声をかけていただきました。

──はじめて文学フリマに出店されたのは、「第一芸人文芸部」が結成される前だったと伺いました。どのような経緯があったのでしょうか。

ファビアン:『きょうも芸の夢をみる』を出したときに、読者への届け方みたいなものがまったくわからなくて。書店まで様子を見に行って、手に取ってくれた人に「それ、僕の本です」って話しかけたりしてたんです。お笑いの現場だと、劇場の前で出待ちしてるお客さんと喋って、直接チケットを買ってもらったりするのが普通だったので。でも、これあんまり良くないんじゃないかなと(笑)

そういうタイミングで、Twitterのタイムラインに文学フリマの情報が流れてきたので申し込んでみたんです。勝手がわからずに、手探り状態で不安もあったんですが、いざ行ってみると衝撃を受けてしまって。準備の段階ではもう決めてましたね、次も出ようって(笑)

──どういうところに衝撃を受けましたか。

ファビアン:まず、流通センター駅ですよね。着く頃には長蛇の列ができていて、「めちゃくちゃ文学好きな人おるやん!」っていう。お笑いの場合だと、お客さんがどれぐらい入ってるかが一目でわかるんですけど、本を読む人ってどこに存在してるのかわかりにくいですから。こうして可視化されたお客さんを見て、これみんな文学好きなんやと思ったら、めっちゃテンション上がりましたね。

実際、文学フリマは本好きの方にフランクに話しかけられるし、お客さんからもアプローチがしやすい空間で、本を通した交流の場を発見できたっていう喜びはかなり感じました。

📚『第一芸人文芸部』の誕生秘話

──文芸誌『第一芸人文芸部』の発行はどのようにして決まったのでしょうか。

ファビアン:そういう経験がすでにあったので、第一芸人文芸部が結成されて本格的に活動していく段階で、「文学フリマは絶対に出ましょう!」と熱弁しました。それで、「せっかく参加するなら」ということでつくったのが、この文芸誌です。

創刊準備号と創刊準備二号

文庫本を開いたときの扉絵のような表紙が特徴的

はじめは僕とピストジャムさんの2人でつくるつもりだったんですけど、冗談か本気か分からない感じで、又吉さんが「いや、俺も入れてよ」みたいなことを言ってきて(笑)。そしたら、まさかのクオリティのものを上げてくださって。結果的に、同じ1冊に収まることができてかなり嬉しかったです。

──すごい誕生秘話ですね。今回の創刊準備二号からは寄稿者も大幅に増えていますが、どのような方を選ばれたのでしょうか。

ファビアン:又吉さんの推薦で、いろんな芸人に参加してもらいました。基本は文章を書く仕事をしていたり、詩を書いていたり、大喜利が強かったり、いわゆる言葉遊びが好きな芸人です。僕はショートショートを寄稿しているんですが、他にもエッセイだったり書評だったり、それぞれが自由にやりたいことをやっていて、どんな原稿が上がってくるのか楽しみでしたね。ピストジャムさんとスタッフさんとのグループラインがあるんですけど、「又吉さん、今回まさかの小説です!」みたいな感じで盛り上がっていました(笑)

──読者からはどのような反応がありましたか。

ファビアン:はじめて出店したときに来てくれた人が、次の文学フリマで感想を言いに来てくれたり、サインをもらいに本を持ってきてくれたりしたのは嬉しかったですね。

文章って、少なからず自分の良いところも、性格の悪さみたいなところも出ると思っていて。誰に影響を受けてるとか、何を面白いと思ってるとか、何を恥ずかしいと思ってるとか、親とか親しい人でも知らないような部分を見られて、なんか変な関係性ですよね(笑)。ただ、そういうものを見透かされた上でもう1回来てくれるっていうのは、すごい受け入れられた感じがするし、財産やなと思います。

──たしかに、文章は表現のひとつひとつに書き手の性格や考え方が表れやすいと思います。

ファビアン:個人的には、トニーフランクにこれからどんなお客さんがつくのかすごい楽しみですね。本の中でも、「今はボケたりせずに等身大の自分を表現することが1番おもろいと思った」と書いているんですけど、かなりむき出しの自分を表現していたと思うので。

📚文芸も“面白い”を表現する方法のひとつ

──劇場や映像コンテンツではなく、文芸の世界で芸人さんが活動することの意義などは感じられますか?

ファビアン:これは又吉さんが言ってたことなんですけど、漫才もコントも、音楽も、文学も、ほんまは全部1個のグループで近い関係性なんやと。自分が面白いと思ったことを1番面白く表現できる方法が何かってだけで、それが漫才やったら漫才、文章やったら文章でええやんっていう。はっとさせられますよね。自分が物語を書き始めた時も似たような感覚があったんで、それをうまく言語化してくれた感じです。

──とてもいい話ですね。「面白い」をどう表現するかの違いだ、と。

ファビアン:「第一芸人文芸部」を“文学部”じゃなくて“文芸部”にしたのもコダワリがありました。漫才やコントと同じように、小説やショートショートも「芸」のひとつだってことを表現したかったんです。

たとえば、小説を通して、実際の社会問題なんかを書くときには「文学」と言ったほうがいいのかもしれないけど、僕たちの場合は、どちらかといえば「文芸」と言ってしまったほうがしっくりきます。

📚文学フリマは“伝統”が息づくお祭り

──では、ファビアンさんにとって、「文学フリマ」はどのような存在ですか。

ファビアン:脈々と受け継がれている、伝統のあるお祭りっていう感じです。「その日が楽しかった」で完結するようなものではなく、その日を迎えるためにみんなが頑張っていて、自分のようなぽっと出の参加者も受け入れてくれて、それがずっと続いてるという。

僕は地元が徳島県なんですが、「阿波踊り」って神社とかに根差してない県民のお祭りなんです。もちろん踊りを見る楽しさもあるんですが、一緒にその場で踊ってもよくて、誰でも自由に参加できるんです。エントリーさえすれば自由に参加できて、敷居は高くない。でも、みんながその伝統を大切にしている。僕の中の「お祭り」ってこういうイメージなんです。

昔から文学フリマを支えてきた人はもちろんですけど、それよりもっと前から、文章を書いたり読んだりすることの楽しさは脈々と伝えられてきたわけで、だからこそ伝統を感じているんだと思います。

漫才とかでもそうですが、昔の人の「これが面白い」という発明がだんだん広まって、それがベタになっていって、今度はそこからさらに発展させて新しい表現が出てきたりするじゃないですか。それがもちろん文学の世界にもあって。それは文章を書いていても感じるし、文学フリマみたいなイベントもそのひとつだと思います。昔の人が試行錯誤してくれたからこそ今の形ができていて、僕らもその恩恵を受けることができているんだと思いますね。

──最後に、文学フリマで出会ったおすすめの作品があれば教えてください。

ファビアン:僕は「ベリショーズ」っていうショートショートを書いている集団が好きなんです。以前、僕がショートショートを投稿していたサイトで、自分とは作風は違うけれど面白いなと思っていた人たちが参加しているグループで。その中の2人が坊っちゃん文学賞*を受賞していたり、もう1人がショートショートで別の賞を3個くらい獲っていたり、とにかく嫉妬するぐらいエリート集団なんです。

*夏目漱石の小説『坊っちやん』に描かれた街、松山市が主催する文学賞。

それと『おてあげ』も読んでますね。本の世界ではたらく人たちの困りごとが紹介されている本です。自分が文章を書くようになって、やっぱり編集者の考えとかも知りたいじゃないですか。でも、実際はなかなか聞けないことも多くて、『おてあげ』を通じて「こんなことで困ってんねや」とかを知れるのは面白いですね。

困ってる人文編集者の会

あと、岡田悠さんの『はこんでころぶ』。もともと岡田さんのnoteは読んでいたんですけど、著書の『0メートルの旅』がすごい面白くて。今回、文フリに初参加されるということで楽しみにしていました。

岡田悠 著

──次回の文フリでは、『第一芸人文芸部』の続編を出されるのでしょうか。

ファビアン:何かしらは出したいと思っていますが、それが創刊号になるのか、創刊準備三号になるのか、まだわからないですね(笑)表紙の顔もちょっとずつ描かれていくのか、反対側にも顔ができ始めるのか……、どういう進化を遂げていくのかも含めて楽しみにしていただければと思います!

──ありがとうございました。今後の「第一芸人文芸部」の活動も楽しみにしています。

取材・文=清水翔起(ウェッジ書籍編集室)

編集担当=飯尾佳央(ほんのひととき編集部)

ファビアン(西木ファビアン勇貫)

1985年、徳島県生まれ。日本人の母とドイツ人の父を持つ。吉本興業所属の芸人で、漫才コンビ「あわよくば」として活動中。執筆活動を行い、「渋谷ショートショートコンテスト」優秀賞、「第9回沖縄国際映画祭」クリエイターズファクトリーで映画企画コンペティション・グランプリ、「小鳥書房文学賞」などを受賞。著書に『きょうも芸の夢をみる』(ヨシモトブックス)。「第一芸人文芸部」のメンバーとして、YouTubeやラジオ配信、文芸誌の制作を行っている。

▼フォローすると、本連載の「新着記事」のお知らせが届きます!

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。