古池や蛙飛こむ水のおと|芭蕉の風景

「NHK俳句」でもおなじみの俳人・小澤實さんが、松尾芭蕉が句を詠んだ地を実際に訪れ、あるときは当時と変わらぬ大自然の中、またあるときは面影もまったくない雑踏の中、俳人と旅と俳句の関係を深くつきつめて考え続けた雑誌連載が書籍化されました。ここでは、本書『芭蕉の風景(上・下)』(ウェッジ刊)より抜粋してお届けします。

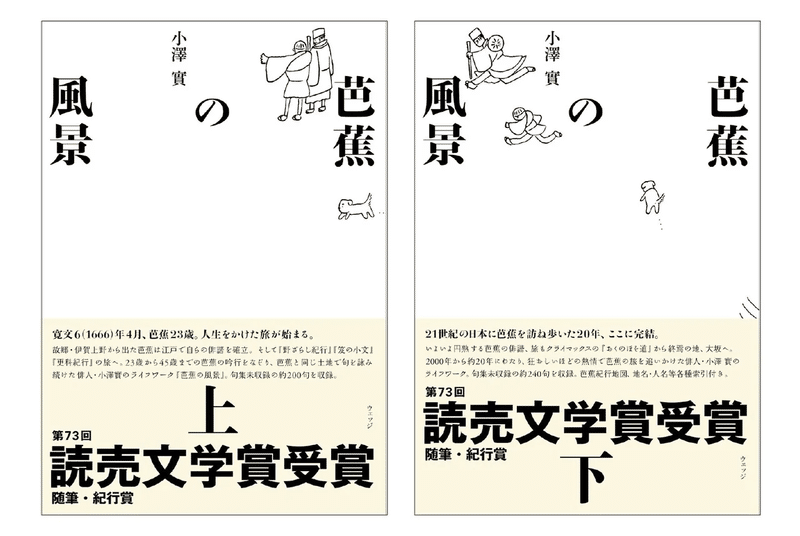

≪お知らせ≫

小澤 實 著『芭蕉の風景(上・下)』が、第73回読売文学賞で随筆・紀行賞を受賞しました。おめでとうございます。小澤さんはご自身の句集『瞬間』で第57回読売文学賞詩歌俳句賞を受賞して以来、二度目の受賞となりました。

古池や蛙飛こむ水のおと 芭蕉

誰もが知っている一句

貞享三(1686)年の春を、芭蕉は江戸深川、芭蕉庵で迎えている。前年『野ざらし紀行』の長旅を終えた芭蕉には、庵での穏やかな日常が続いていた。俳諧撰集『はるの日』(貞享三年・1686年刊)所載。

芭蕉の発句中もっとも高名な作品である。誰もが知っている一人の詩人がいて、その詩人の一作品の完全なかたちを誰もが記憶している。これは考えてみると、奇跡的なことではあるまいか。

今日は芭蕉庵があったあたりを歩いて、蛙の句について考えてみたい。都営地下鉄大江戸線・新宿線森下駅下車、新大橋通りを西に向かい、隅田川に出る手前の道を左折。しばらく歩くと、江東区芭蕉記念館がある。

ここに古い石の蛙が展示されている。芭蕉遺愛と伝えられているものである。大正六(1917)年に大津波(高潮)があり、その後、記念館の近くで出土したものだ。石の蛙は前足を前に出して、扁平な身を前に進めている。目はみひらき、口もほほえんでいるかのように見える。たしかにこれから池に飛び込もうとしている風情がある。蛙の像のおおらかな造形に、芭蕉が愛でたと考えたい気持ちもよく理解できる。掲出句を愛した後世の誰かが、句の世界を偲んで、芭蕉庵近くの古池のほとりに置いたものかもしれないのだが。

芭蕉記念館を出て、さらに南に進み、小名木川にかかる萬年橋の手前を右折すると、芭蕉稲荷神社。ここが石の蛙の出土地だという。石の蛙の発見を機に、この地を「芭蕉庵旧跡」として東京府が指定した。

芭蕉庵は小名木川が隅田川に合流するあたり、「みつまた」と呼ばれる土地にあった。芭蕉の弟子で、魚商であった杉風の生簀だった古池があり、その番小屋に手を入れたものが、芭蕉庵のはじまりだったのだ。後にこの地は大名家の邸になり、芭蕉庵も邸内に保存されてきたが、残念なことに幕末明治の混乱期に消滅してしまった。

「芭蕉稲荷大明神」の赤い旗がおびただしい。「芭蕉」というわびさびの美意識を追求した詩人の名と「稲荷大明神」という商業の神様の名とが一つになっているのに違和感がないわけではない。しかし、土地の人がかつてこの地に住んだ詩人への尊崇の思いをかたちにしている場所である。俳句の今後の上達を願って、しかと拝んでいこう。狭い境内の中に寒桜の木があって、満開の花を咲かせている。川風にすべてのはなびらが吹かれていかにも寒そうだ。

通りのさらに奥には、芭蕉記念館分館・芭蕉庵史跡展望庭園がある。隅田川と小名木川の合流地点が見下ろせる場所だ。等身大の芭蕉座像も置かれて、はるかを見ている。対岸には現在高層ビルが建ち並んでいるが、芭蕉はたしかにこの豊かな水の流れを見て暮らしていたのだ。

ささやかな音を聞き取る

この句の中心は「水の音」である。蛙が池の水面に飛び込んだことによって生まれる音は、耳を澄まさなければ聞こえない。まことにささやかなものだ。そのささやかな音を書きとめていることに、ぼくは感動する。大きな音には誰もが驚くが、この小さな音は芭蕉しか、聞き取れなかった。もしも芭蕉が聞きもらしていたら、現代までの誰一人として気付かなかったかもしれない。そこには、蛙という小動物のいのちがこもっている。庵の中にいた芭蕉は、たしかにその音を聞き取った。聞き取ったところで、芭蕉は蛙のいのちと向き合っているのだ。

和歌最高の古典と考えられていた『古今和歌集』の「序」には、次のような部分があった。「花に鳴く鶯、水に住む蛙の声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれか歌をよまざりける」。意味は「花に来て鳴く鶯や水中に居て鳴く蛙の声を聞くと、生きているもののすべてが歌を詠まないではいられないのだ」。

蛙は鶯とともに鳴く小動物の代表とされてきた。そのため和歌においても、連歌においても、芭蕉以前の俳諧においても、蛙は鳴き声を賞し、作品には鳴き声を詠む約束のものだったのである。その伝統に反して、芭蕉は蛙の鳴き声を詠まなかった。鳴くということから蛙を解放したのである。鳴き声ではない、池に飛び込んだ音を詠みえたことが新しかったのである。詩歌の伝統に、自分の目で見、耳で聞き取ったことで新しみを加えた。そこから大きな新たな一歩が踏み出されたのである。

この句の蛙が一匹か、複数か、という議論もある。しかし、何匹も蛙が飛び込んだのではありがたみはない。一匹が飛び込んだので十分である。一匹の蛙の水音によって「瞬間」というものが、切り取られていると読みたいのだ。

この句が、現代のぼくらの俳句にもたらしたものはかぎりなく大きい。

寒桜すべての花弁吹かれをり 實

隅田の波小名木に入りぬ冬の暮

※この記事は2011年に取材したものです

▼本書のご注文はこちら

小澤 實(おざわ・みのる)

昭和31年、長野市生まれ。昭和59年、成城大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。15年間の「鷹」編集長を経て、平成12年4月、俳句雑誌「澤」を創刊、主宰。平成10年、第二句集『立像』で第21回俳人協会新人賞受賞。平成18年、第三句集『瞬間』によって、第57回読売文学賞詩歌俳句賞受賞。平成20年、『俳句のはじまる場所』(3冊ともに角川書店刊)で第22回俳人協会評論賞受賞。鑑賞に『名句の所以』(毎日新聞出版)がある。俳人協会常務理事、讀賣新聞・東京新聞などの俳壇選者、角川俳句賞選考委員を務める。

▼この連載のバックナンバーを読む

▼『芭蕉の風景』をめぐる対談記事

よろしければサポートをお願いします。今後のコンテンツ作りに使わせていただきます。