思わぬところに着地点

私にとって未だに納得がいかない…というか、不思議な気持ちにさせられる子ども向けの歌が2つある。どちらも保育所に通っていた頃に知った歌だ。

一つ目は絵描き歌。

とは言っても、絵描き歌はそもそも描きやすくなるように考えられた歌詞だから、妙な歌詞になっていることは仕方ない。

そういう話ではなく…

そもそも保育所で先生から教えてもらった当時は『すごい!私にも描けるんや!』と感動すら覚えて自由画帳に描きまくっていた。

時は流れ、当時の私くらいの年齢の我が子とお絵描きをして遊んでいる時のこと。

『そうだ!あの絵描き歌、娘にも教えてあげよう!』と意気揚々と『こんな絵描き歌あるよ』と描きだした。

…

…

…

…

…

え?

なんかすごいこと言ってない⁈

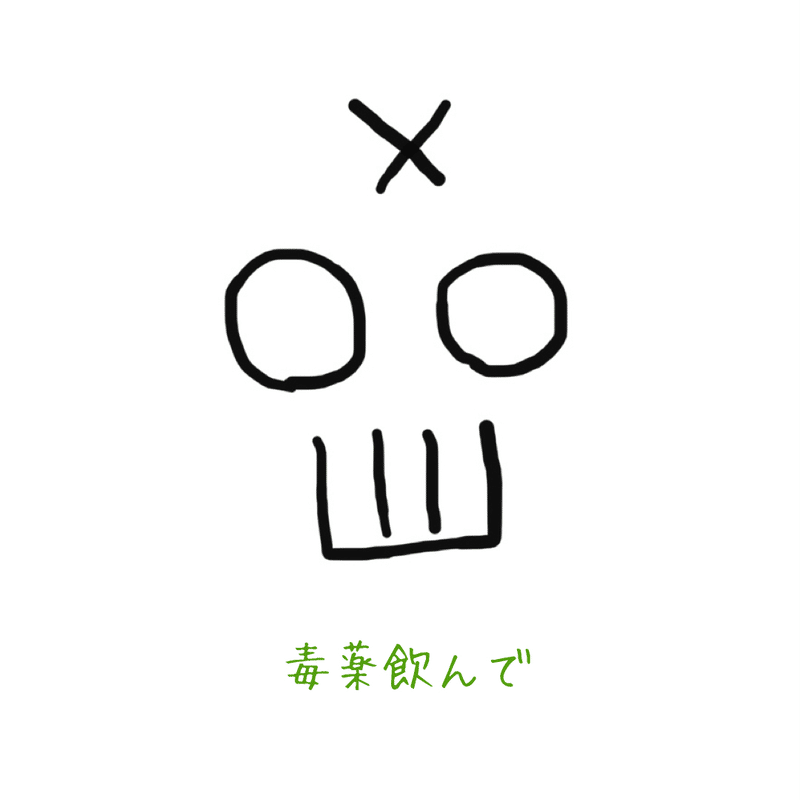

“毒薬飲んであっという間にガイコツさん” って、 “ガイコツが描けたよ” と “毒薬飲んだらガイコツさんになっちゃうよ” のダブルミーニング⁈

こわーー!!!

一応言っておくと、批判や否定をしたいわけではない(絵描き歌にこんな意味が込められているとも思えないし)。

ただ、何も考えずに喜んで描きまくっていた頃があっただけにギャップがすごすぎたのと、先生はそもそもなぜこの絵描き歌を子どもたちに教えようとチョイスしたんだろうと思ったのが相まって、不思議な気持ちになった。

でも今思うと、あの頃嬉しくて描きまくっていたのは、お絵描きが苦手だった私がコックさんやへのへのもへじみたいな “THE 絵描き歌” の絵じゃなくて 、ガイコツの絵描き歌は“絵が描けた!” って気持ちにさせてくれたものだったからなのだろう(ガイコツが散りばめられた自由画帳はなかなかシュールだったと思われるが)。

*****

2つ目は年長組の時に歌った 《パパはママがすき》という歌。

あの時の気持ちを今の私が言語化するならば、『なんて幸せな気持ちになるメロディーだろう』といった感じに思っていて、この歌を歌うのが好きだった。

ただ、この歌詞についてはあの頃の私はなんとも言えない気持ちになっていた。私にとっては異文化に触れたような驚きがあった。

中でも、“うちのパパとママとはとてもあまい夫婦” の部分が、そんな気持ちにさせられた。

そもそも私は亭主関白の家庭で育っていて、 “パパ・ママ” と呼ぶ家ではなかったし、そんな甘い感じの両親を見ることは微塵もなかった家だったので、世の中にそういう家庭があるということに驚いた。

もちろん亭主関白という言葉は知らないし、自分の家がごく普通だと思っていた。

ただ、父・母共に、厳しくも優しい人だったが、幼心ながらにこの歌の歌詞にあるパパとママのやさしいとは違うんじゃないだろうかと思っていて、この歌は好きだけど、大人になった今でも思い出してはなんか複雑な気持ちになっていた。

しかし、最近ふと思った。

あの昭和の時代に子どもが歌う歌でこの歌詞ってちょっと違和感ない?と。

パパ・ママと呼ぶ家も普通にあっただろうし、甘い夫婦もいただろうけど、きっとうちみたいな家の方がまだ多い時代だったんじゃないかと思った。

これまでいろんな友達とそれぞれ自身の親について話すことは度々あったが、厳しかった話で共感し合うことの方が多かったようにも思う。

違和感の正体を探るべく、調べてみることにした。

どうやらNHKみんなのうたで1962年10月〜11月に放送されていたそう。

歌っていた人は…ザ・ピーナッツ!

へー!意外!

作曲者の名前を見てみると、外国人の名前…そして作詞も “訳詞” とのこと。

え!?まさかの外国の歌⁈

さらに調べていくと、この曲は1960年にザ・ピーナッツが “パパはママにイカレてる” という曲名でレコードを出していて、歌詞も少し違った。

そして、この “イカレてる” の方に原曲があって、私の知っている “パパはママがすき” ができたのは少し後に日本の子ども向けに作られたものだったみたいだ。

確かに、 “イカレてる” は子ども向けじゃないね(笑)

でも、“イカレてる” の方の原曲の訳詞と日本版の歌詞を見て、『なるほど、そもそもこういう世界観なのね!』と、 “パパはママがすき” に感じていた違和感が拭われた。

わかったところで、我が家は亭主関白の家だったことに変わりないし、原曲の方がよりラブラブ夫婦の様子が描かれていて、むしろギャップが大きくなったぐらいだけど、『まぁ、世の中にはいろんな夫婦の形があるっていうことやね』と、“イカレてる”の陽気なメロディを聞いていると単純なまでにそう思えてくるのだった。

ただ…

このラテンっぽいメロディ、さっきから頭の中でエンドレス!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?