リレーエッセイ「締め切り」(連想#4)

トミーくんが前回書いたエッセイのテーマは「小説家」が題材だった。思い返してみると、トミーくんとは好きな漫画、映画、音楽の話はよくしてきた気がするけど、お互いに好きな小説家の話をした覚えがない。

トミーくんが挙げていた小説家のなかでは、私は筒井康隆が好きだ。たくさん読んだわけではないけれど「虚航船団」「脱走と追跡のサンバ」が印象に残っている。そういえば、大好きな映画「時をかける少女」の原作も筒井康隆である。いつか全制覇したいと思っている小説家のひとりだ。

トミーくんは江戸川乱歩の名前も挙げていた。2023年は乱歩が作家デビューして100周年とのこと。近々、乱歩研究家に取材する予定があり、準備の一環で「孤島の鬼」を読み始めたところだったので、ものすごくタイムリーだ。

小学校時代に乱歩ブームがあり、学校の図書館にあったポプラ社ハードカバー版がのきなみ貸し出し中になっていた時期がある。おどろおどろしい表紙絵が怖かった私は乱歩を通ることのない子供時代を過ごした。高校時代に好きになった筋肉少女帯の影響で「パノラマ島奇譚」や、その他数冊を読んだものの、いつかもう少し乱歩を深堀りしたいと思うばかりで時間だけが過ぎてしまった。

さて、トミー君が「小説家」を題材にエッセイを書いている間に、私はこの小説を読んでいた。江戸川乱歩の話題とともにタイムリーが続く。

「僕は小説が書けない」(KADOKAWA)。2014年刊。あるきっかけで文芸部に入った高校生が小説執筆に挑む日々を描き出した青春小説で、創作の葛藤、生い立ちをめぐる苦悩、部員との人間模様などがリアル。テンポが良く、軽すぎず重すぎず、爽やかな読後感もある自分好みの小説だった。

青春小説の名手として知られる中村航・中田永一が、リレー形式で書き上げたという点も、いまこうしてリレーエッセイに立ち向かっている自分としては興味を惹かれた。ずいぶん前に入手して“積ん読”状態になっていたが、ふと気になって一気読みしてしまった。

あまり公言したことはないのだが、私は小説を書きたいと思っている、いつか、きっと。小説執筆を夢見る50歳は、小説「僕は小説が書けない」の主人公の純粋に自分と向き合う姿に大いに励まされた。

かれこれ20数年ライター稼業をやってきて、数年前から「自分の著作を出してみたい」と思うようになってきた。取材を重ねてノンフィクションやドキュメントを書くのか、自分自身の知見をベースに仕事術やハウツー本を出すのか。いろいろと考えてはみるものの、専門分野を持たずにインタビュー記事やエンタメの紹介記事などを書いてきたよろず屋なので、恥ずかしながら「これ!」という書きたいものがない。

主体的に書きたいものがないからこそ、縁のある編集者さんと二人三脚での仕事に専念し「書いて食う」ができたとも思っている。なので、自分の歩みをことさら卑下するつもりはないけれど、何かの専門書の著者さんの取材をするときには、どこかでコンプレックスを感じてしまう。

専門分野がないライターとして、自身の著作について考えた時に頭に浮かぶもの。それが「小説を書く」だ。大それた夢なのかもしれない。売れる作品を生む厳しさも出版界で生きるものの端くれとしてそれなりに分かっている。でも小説を書いてみたいのだ。

書くとしたら、まずは人とは違う自分の趣味や経験をベースにするか、身の周りの誰かをモデルにするかのどちらかだろう。ロックバンドでプロを目指していた時代のドタバタ、スポーツが苦手なのにフットサルチームを立ち上げて熱くなった経験、サンバカーニバルで優勝を目指す仲間たちの話、運動部とは一味違う文科系部活が舞台の学園ものなど。王道人生を歩んでこなかったことが、いい意味で生かせるのではないだろうか。

小説を書いたら、作家として本を出して、賞を狙って、原稿料で食っていく……みたいな筋書きをつい思い描いてしまうが、そんなレールに乗る必要はない、とふと思う。書きたきゃ書けばいいし、誰かに読んでほしければ発表方法はいまどきいくらでもある(別に発表しなくたっていい)。

私が小説を書いたタレントさんにインタビューする際、たいていの場合「この作品を書き上げたことでどんな気付きがありましたか?」と質問をする。答えは人によってめいめいだが、誰しも作品を通じて自分と向き合い、何かしら新しい価値観を手に入れている印象を受ける。小説の書き手は、反響や原稿料だけではない“何かしら”を得ているものだ。

少し前なら「自分の書いた文章なんて誰も読まないだろうから」と、何もしなかったと思う。でも、前回の自分のエッセイ で触れた通り、いまの自分は“打算厳禁、理屈抜きに何でも面白がってやってみろ! キャンペーン”に突入したところなので「誰が読もうと読むまいと、書きたいと思ったら書いちゃえよ!」という気分である。

かつては小説執筆の難しさや気恥ずかしさが気になっていた。だが、徐々に外堀は埋まりつつある。

などと、熱っぽく語ってはみたものの、長々書いた内容を意訳すると「何かしら書くつもりになってはいるけど駄作でも許してね」である。いやはや、あしからず。驚くことに、結局小説を書かない可能性もある。

フリーライターである私が、これまで原稿料をいただいて書いてきた文章と、いつか書こうとしている小説の一番の違いは何なのか。しばらく考えて、それは「締め切りの有無」であるという結論にたどりついた。

小説執筆を職業にしている作家・小説家たちは連載の締め切りに追われ、気鋭の新人たちはコンテストの締め切りまでに作品を書き上げようとしているだろう。しかし、自分のように「いつか何かしら書いてみよう」レベルの夢想家、妄想家には締め切りがない。

強いていうなら「死ぬまでに1本書ければOK」なので、私が書く小説の締め切りは“死ぬまでに”なのかもしれない。死ぬまでにあとどれぐらい時間があるのだろうか。いつ死ぬかなんて分からない。明日死ぬかも知れない。それなのに、現時点でたったの一行も書けていないのは逆にヤバいんじゃないだろうか。なんだか急にプレッシャーを感じてきた。

自分にとって締め切りとは? 改めて向き合ってみようと思う。締め切りに追われた小説家が、どこぞの旅館で缶詰になり、書き損じた原稿用紙をクシャポイするイメージも頭に浮かんだ。トミーくんが「小説家」について語った前回のエッセイからの連想したテーマとして問題ないだろう。

高校卒業後に通ったマスコミ系の専門学校では、現場経験豊富な何人もの講師陣から「締め切りを守れないやつは業界のゴミクズだ。いますぐ教室から出ていけ、学校もやめろ、マスコミ業界をあきらめろ、迷惑だ」みたいな内容を、何かにつけて聞かされてきた。「締め切り守れ!」は、永遠に解けない呪いのようにいまも私を縛りつけている。締め切りをぶっちぎったら死ぬんじゃないだろうか。それぐらい締め切りが怖い。

専門学校の講師陣から呪いをかけられる以前に、人生で初めて締め切りの怖さを意識したのは藤子不二雄Ⓐの自伝的作品「まんが道(青雲編)」で描かれた「締め切りの恐怖」と題された回である。

コンビ漫画家としてプロデビューして一躍売れっ子になった満賀道雄と才野茂が、ふとした気のゆるみからそろってスランプに。立て続けに締め切りを落として漫画業界から干されてしまう展開は、ちょっとしたサスペンスをしのぐ怖さだった。読んだのは確か小学5~6年生の頃。スター漫画家の転落劇は、藤子不二雄作品が好きだっただけにトラウマになった。

「まんが道」の中には、漫画の神様・手塚治虫に関するエピソードも数多く登場する。手塚先生は、出版界では「手塚おそむ」と呼ばれるほど、締め切り破りの常習者だったという。しかしながら、手塚先生が同時に抱えていた仕事量、ジャンルの幅広さ、革新性、負けず嫌いな性格、完璧主義などを鑑みるに「そりゃ締め切りを守るのは無理だろう」とも思う。当時の編集者、出版社は、手塚先生の原稿を先に書いてもらうためにバチバチの喧嘩をしていたという。

手塚先生の締め切りに関するエピソードとしては、1979年に“24時間テレビ”の中で放送された2時間アニメ「海底超特急 マリンエクスプレス」の逸話が有名だ。アニメ制作の現場は、当時すでに分業制が当たり前になっていたが、手塚先生は自ら様々な作業を抱え込み、放送開始後もラストパートの絵コンテを描いていたという伝説である。

実際には、放送開始時に最終ブロックのプリントやツナギ作業をしていたというのが真相のようだが、何にせよとんでもない。完成が間に合わなかったら、アニメの途中で萩本欽一さんのシーンに切り替えて、時間を稼ぐ作戦も用意されていたという。詳しくは下の動画を。

締め切り破りが起こると、予防策を講じるきっかけになったり、時を経て笑い話になったりと、振り返れば悪いことばかりではないかもしれない。ヤバい状況を楽しむスリルジャンキーにとってはたまらないごちそうである。

締め切りが生む伝説、ドラマ。時限爆弾の爆発を防ぐスリル、医療モノの救命シーン、スポーツでのラスト寸前の逆転、海外へ旅立つあの人のフライト時間ギリギリで空港へ、セリヌンティウスを救うために走るメロスなどなど、タイムアタックの緊張感は数々のエンターテインメントで“利用”されてきた。

しかし、多くの人にとって日常生活に必要以上の緊張は不要だ。勘弁してほしい。

書き手として凡庸であることを自覚しているが、自身のポリシーをひとつ挙げるとしたら「締め切り遵守」が第一である。どこかに天才作家がいたら「締め切りなんか守ってるから凡庸なのだ」と叱られてしまうかもしれないが、それでかまわない。どうしても間に締め切りに合わないときは、なるべく早く編集者さんに進捗状況を伝えつつ「今夜中に」「明日までに」などと約束する。私がライターとしての仕事術の本を書くとしたら、これが1ページ目だ。

しかしながら、本来の私はギリギリまでやらないタイプである。夏休みの宿題は8月下旬に泣きながらだった。その性分は一生変わらないだろう。締め切りは守りたいが、何日も前に原稿を仕上げてしまうことはほぼないので「締め切り第一!」と謳うのは戒めのようなものだ。決して自分のスケジュール管理能力を誇示しているわけではない。ただ、一気に片付ける瞬発力と、「そろそろ手を付けないとヤバいかな?」というタイミングの読みは鍛えられている、たぶん。

デキる編集者さんが、書き手の力量を推し量って、本来のデッドラインよりも前倒しして締め切りを設定しているケースも多い。「どうしても」のときに、編集者さんにスケジュールを融通してもらうためにも、普段から締め切りを守っておくに越したことはない。一方でツーカーな間柄の編集者さんが「締め切りは〇日だとお知らせしましたが、▲日までに原稿をもらえればギリギリなんとかなります」とサラっと教えてくれる場合もある。ついつい油断してしまうので、個人的にはなるべく知りたくない。

ライターに限らず、創作活動が好きな人は計画的にコツコツなタイプが少ない印象だ。だからこそ締め切り遵守は肝に銘じておきたい。そして、われらギリギリ民をうまくコントロールしてくれる編集者さんに頭が下がるばかりである。

雑誌の場合、書き手が締め切りを破ればページに穴があく。実際には編集者さんがなんとかするのだろうけど、締め切りを破った書き手に次の仕事は回ってこない。お金が稼げなくなる、食い扶持がなくなる。そう考えると、締め切りを破ったら死ぬというのは決して大げさではない。

ちなみに雑誌に限らず書籍全般において、原稿が遅れて予定が狂えば、印刷所や書店、ネットショップ、出版社の営業部門など、さまざまな部署に迷惑がかかる。執筆中の小説家はきっと孤独だが、出版はチームプレーだ。

私の場合、ありがたいことに隔週刊誌と月刊誌で毎月原稿を書かせていただいている関係で、小説のようなボリューム感はないもののそれなりの頻度で締め切りに追われる。隔週刊誌の編集者Aさん、Bさん、Cさん、Dさん、月刊誌の編集者Eさん、Fさん、さらに単発でお仕事をくれたGさん、Hさんから、別々の締め切りを言い渡されパニックになることもあるし、なぜかすべての締め切りが同じタイミングに集中して徹夜続きになることもある。

20代、30代はの頃は徹夜もそれほど苦しくなかったが、さすがに年齢を重ねてからは寝ずに書き続けるのはしんどい。仮眠のつもりが長々と眠りこけて締め切りを落とす日がくるのではないかと、地味に心配している。締め切りを守るために体に鞭を打つのか、締め切りを守れずに仕事を失って死ぬのか。守っても死ぬし、破っても死ぬ。怖すぎだろ、締め切り。

いまひとつ気乗りしない原稿を抱えているときは、締め切りが近づいてくるとたいてい悪い夢を見る。たとえば、何をどうやってもスマホが操作できない夢や、学校のテストが1問も解けない夢など。心のどこかにあるあせりの暗示なのだろう。

締め切り前は基本的に眠りが浅い。気が張っていて緊張状態にあるからなのか、深く眠れないのだ。エンタメ作品のあらすじを要約する作業が待っているときは、起きぬけのまどろみのなかで、さっきまで見ていた不可解な夢の展開を要約しようと無意識のうちに頭が回転し始める。そして自分が見ていた夢の辻褄の合わなさにイラついて「あ、夢だったか」と目が覚める。

締め切り前はお腹を壊すことも多い。ストレスからくる過敏性腸炎なのだろう。「お腹の調子が悪くて原稿が思うように進まない」だなんて、子供でももう少しひねりの効いた言い訳を考え出すだろうに、本当なので困る。

若い頃よりも神経が図太くななったので緊張でピリつく期間は短くなったけど、体への影響は増した。慣れと老いの反比例。いや、老いの加速度たるや。

一方で、締め切りがあるから頑張れるという側面もある。締め切りを守った後は堂々と遊ぶし、自分を甘やかす。遊ぶために、ご褒美のために、自分に課された締め切りをクリアしているとも言える。

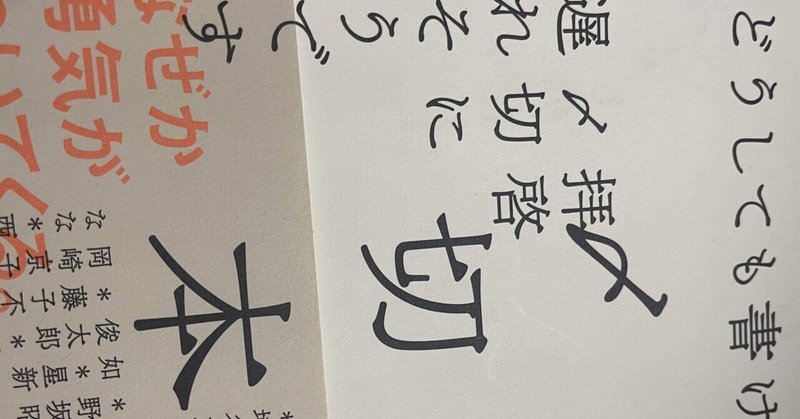

締め切りについて、90人の文豪・巨匠たちの書簡や随筆、発言をまとめたこんなアンソロジー本がある。

「〆切本」(左右社)。2016年刊。この本も「いつか読もう」と”積ん読”になっていたのだが、今回のエッセイを書くにあたり“つまみ読み”してみた。本書の<はじめに>の頁には、小学校時代の夏休みの宿題についてこのような一節が記されている。

「デッドラインの瀬戸際でどきどきしながらも新学期までに宿題を終えたときの安堵感ははかりしれません。あれほど追いつめられて発狂寸前まで苦しんだはずなのに、いつのまにか叱咤激励して引っ張ってくれている。締め切りとは不思議な存在です」

文豪たちの“締め切り観”と向き合った本書の編集者さんによって書かれただあろう上の一文から、締め切りに苦しむのも真理なら、締め切りがあるから頑張れるのも真理であることが読み取れる。そして、本書を通じて文豪たちの締め切り秘話に触れ、歴史に名を残す大家たちも、自分のような無名の書き手と同じように締め切りと向き合っていたのだとわかる。だからといって安心している場合ではないけのだけれど。

「〆切本」で紹介された、作家・山田風太郎の随筆のなかにこんな一節もあった。

「発想の最大原動力は締め切りである」

「忍法帖シリーズ」で知られる山田風太郎の奇想天外な発想の数々は、締め切りに追われるからこそひねり出されたものだというのだから興味深い。

そして「小説を書いてみたい」と夢見る私が、構想ばかりで書き始める気にならないのは締め切りがないからだという確信が強まった。デッドラインがないのはお気楽だが、同時にデメリットでもあるのだ。

私を追い詰め、励ましてもくれる締め切りだが、年に数回、不意にぽっかりと何の締め切りもない期間が生じることがある。数日は「のんびり過ごせていいなぁ」と思えるが、ほどなくして「何の締め切りもないけど、編集部から忘れられてない?」「このままずっと仕事をもらえなかったらどうしよう」と不安になる。

スケジュールをやり繰りしてちょっとした旅行などをするときも、締め切りに追われていない自分に違和感を覚える。単なるワーカホリックかもしれないが、ほどほどに重圧を感じている状態が自分にとっての普通なのだろう。

締め切りはいつだって無表情で冷徹だが、こちらはと言えばフワフワと身勝手だ。

締め切りとは約束である、とも思う。「いついつまでにこれを」という約束があるから、人は前に進んでいける。明日を生きられる。相手に信頼されたい、裏切りたくない、要望に応えたいと思うから、締め切りをすっぽかせない。

人生で初めてそんな締め切りの存在を強く意識したのは高校3年の9月。私、トミーくん、別の友達もう2人の計4人は、夏休みを費やして協力し合ってひとり1作ずつの映像作品を仕上げて、9月第2週の週末に開催される学園祭で上映するという有志団体企画を進めていた。

4人がめいめいにシナリオを書き、演技を友達に頼み、ホームビデオで映像を撮っていく。いまのように動画編集ソフトやスマホアプリが存在しない時代なので、ビデオデッキをアナログ接続してタイミングよくダビングを繰り返して作品を仕上げていくのだが、その作業は結構な確率で失敗する。ビデオデッキのボタンを押すタイミングによって、撮影者の「よーいスタート」の声が入ってしまったり、逆にセリフのアタマが切れてしまったり。学園祭当日が迫るなか、私の作品は編集が終わる目途が立たっていなかった。

締め切りは学園祭当日である。誰かひとりの作品が欠けてしまえば、上映スケジュールが狂ってしまう。私は編集作業を終わらせるべく学校を休んだ。高校では早々に落ちこぼれて、授業中の大半は眠っていたので休んだとてどうってことはなかったものの、その日までズル休みも遅刻もしたことがなかったので、自分の中で大事にしてきた何かが崩れ落ちる感覚があった。でも、映画を完成させること、締め切りを守ることの方が重要に思えた。

思い返してみると、あの日、学校をズル休みしたことが人生の大きな曲がり角だった気がする。何よりも締め切りにこだわった自分との出会いーー。あえて大げさに言うと、ズル休みを機に自分の生き方は新たなフェイズに入った。

残念ながら、編集途中でわが映画は散々な仕上がりだと気付いていた。だからこそ、締め切りまでに創作を完結させることだけが自分のアイデンティティになると信じた。同時に「表現するヤツ」として周りから認められたいと願い、落ちこぼれなりに自分の存在を誇示したかったのだとも思う。

学園祭の準備にいそしんだ夏。私は進路に悩んでいた。周りは受験勉強のスパートをは始めているが、だらしない性格の私はそれ以上に目の前の楽しいことに夢中だった。学園祭では映画上映の他に、トミーくんと一緒にバンドでステージにも立ち、所属していた地学部では先輩・後輩と3年がかりで自作したプラネタリウムが展示部門賞を受賞した。そんな晩夏、私はバカ野郎らしい鮮やかさで創作活動こそ自分の生きる道なのだと思い込んでいった。

そんな高校3年生は、大学受験をやめて映像制作や文章術を学べるマスコミ系の専門学校を進路に選ぶ。志望大学に行くとしたら浪人は確実だったし、大学に行ってっも映像研か軽音楽サークルにのめり込んで限界まで留年したあげく退学という恐ろしい未来が見えたので決断は早かった。勘違いで突っ走ることが許されるお年頃だったし、周りと違う道に進むのがかっこいいとも思い込んでいた。

その後、紆余曲折あってフリーライターになり、長年締め切りに追われる人生になるとは、当時は微塵も思ってなかった。いまは原稿の締め切りに追われているが、ミュージシャンになっていたら作曲の締め切りに追われていただろうし、映像の仕事をしていたら編集の締め切りに追われていたのだろう。どんな人生を選んでも締め切りと生きるしかない、そんな星の下に生まれついたのだと思う。

それだけに、小説を書きたいけれど締め切りはないーーという現状が自分にとって異例だ。締め切りがないから力が出ないと言い訳を盾に、小説執筆はもうしばらく先送りになるような気がしている、ふふふふ。書くまでは死ねないと思っていれば、思いがけず長生きできたりするのかもしれない!? それは都合が良すぎるか。

この辺で、今回のエッセイを終わることにしよう。「自分も書きたい」という知人・友人からの申し出があればリレーエッセイのバトンを渡すというルールだけど、ひとまずは私とトミーくんの往復で回を重ねて息の長い遊びに育てたい。なお、われらのリレーエッセイに締め切りはない。気ままにいこう。ではトミーくん、次を頼む!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?