連絡帳ってどう書いてる?

連絡帳と検索すると第二ワードには「書き方」と出てくる。保育士になって1年目、連絡帳の書き方で駄目なことは教わったけど、どうやって書くかは教わらなかった。

担当児の連絡帳を書く形になるのだが、1週間ほど先輩保育士のノートを読んでそれからなんとなしに書き始めていった。私は文章表現にいちいち「大丈夫かな」と思ってしまうタイプで辞書をロッカーに入れて、誤字脱字は最低限無いように!と思っていた。

たくさん書いてくれる家庭とはやりとりになるので、出だしが書きやすいのだが、そうでない家はなかなか難しくて一方的に遊んだことを綴った。

ある時、発達に偏りがあるのでは?と思われる子の保護者と面談したのだが、ノートで書いていることは全く読んでいなかったし、こちらが思ったような面談にならず・・・相互理解への課題が大きく残って終わってしまった。

それからノートの書き方についてどうするべきか考えた。経験のない頭で、少し余裕のある時に別のクラスのノートを読んだりして好印象に行くだけでなく、相互理解できるようなノート・・・!

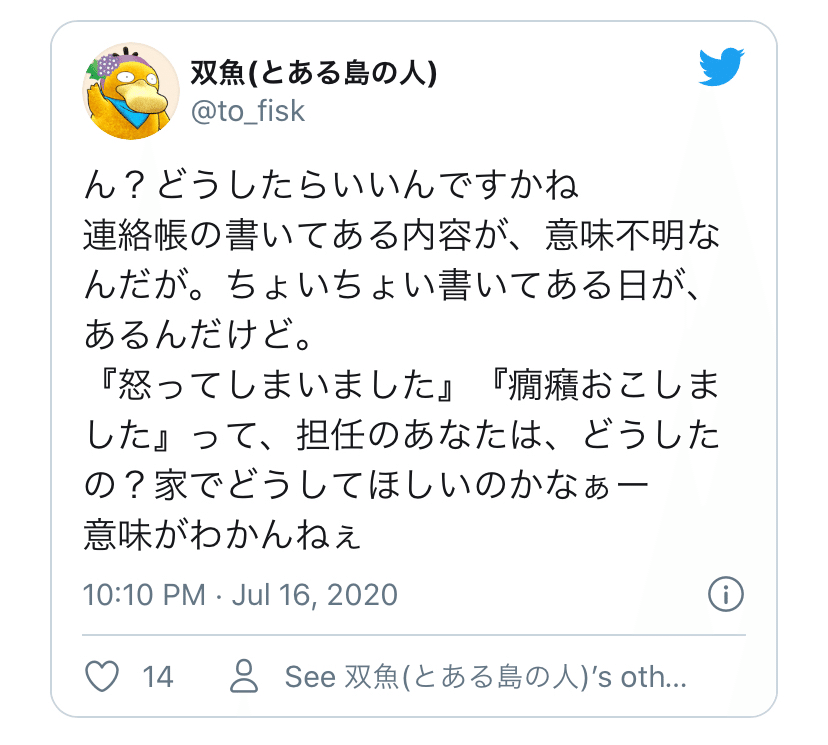

今日、このツイートをみて連絡帳のことを思い出した。自分、こんな風に思わせていたに違いない…。

私の勤務していた放デイでも連絡帳を使っていて、介護施設出身の人は語尾が「〜しておりました。」みたいな書き方で衝撃だった。いろんな人に聞いたけど、結局連絡帳の内容については誰も教わっていなかった。

一度、外部指導の先生に困り感を持つ子とその親への関わりに関して、こう言われたことがある。

子どもの様子は親が一番知ってます。

困った姿に対して先生たちがどうしたのかを知りたいんです。そして、それによって子どもの様子がどうなったか、それを教えてあげないと家で関わりを変えるきっかけを作れません。

私はこれを聞いてから、自分の関わりを書くようになりました。メモにならないように、読んでもらえるように。

こうすることで、家庭からの返事があることが増えたり、質問を受けたりすることが少しずつ増えました。

具体的にどんな風に書いていたか、比較できるようにしてみました。

旧タイプ連絡帳

今日は公園に行きました。公園に着くとブランコをお友だちと順番を守って使っていましたよ。何度も繰り返して楽しみ、トラブルなく帰ってきました。帰りは疲れた様子でしたが、園に着くと給食の時間になって元気になり、ご飯を残さず食べました!

こんな連絡帳ありますよね(笑)子どもの様子しか無いので、周りのお友だちがどうしていたかや保育士が何をしていたか全くイメージがつきませんね。

では同じ子を書き方を変えて伝えたいと思います。

改タイプ連絡帳

今日は1.3キロ先の○○公園へ歩いて行きました。列に並んで周りとペースを合わせて歩き公園に到着!遊具の使い方を事前に確認して、公園で遊んだのですが、ブランコは1回20漕ぎしたら交代というルールを守って何度も並んで楽しみました。帰りは年上の子と手を繋いで歩いたのですが、集団のペースに合わせる体力が残っていなかったようです。一緒に歩いてた子や保育士に励まされながら、最後まで休まず歩いていました。園に着くと給食とわかり、気力が回復したようでご飯の準備は保育士の見守りだけで1人で全部済ませました。一緒に歩いた年上の子と隣に座って給食を食べていました。

2つを比べてどうでしょうか。具体性があるだけで印象が変わったように感じるはずです。保育士がどう関わり、それの結果どう行動したかも記入しています。また、周りの子どもたちとどんな関係性をもっているかも保護者にとっては気になるところです。連絡帳の中に誰か子どもが登場すると安心するはずです。保育園ではお迎えなどで実際に関わりを見ることが出来るかもしれませんが、放デイでは送迎を利用していると頻繁に見ることができない方もいます。

連絡帳を通して、様子を知らせるだけでなく、どんな環境にいるのか、どんな職員と関わっているか、どんな思いで職員がいるか…等を知らせることで相互理解への第1歩になります。そうした日々を過ごして、面談をするとこちらから伝えたいことは最小限で済むし、連絡帳を見ていて気になることありますか?という質問が出来る。

連絡帳は第三者にも伝わるように

連絡帳は発達クリニックでも様子を知るために見せて欲しいという医師や心理士がいるので、とても重要な資料になることもあります。また、児童相談所にお世話になる時もそうです。更に、精神科等で思春期や大人になってから幼少期の様子を知るのに役立つことがあります。

連絡帳の、目的を改めて考えることでどう書くべきか整理できたのではないでしょうか。ぜひ、ご参考までに。

お掃除係の実習を体験した保育士さん、きちんとした指導・教育を受けられずも頑張る支援者さん…など現場に困り感を持っている方へサポートすることで、子どもたちに還元されるものがあるのではと信じています。よろしくお願いします。