③平安古典文学『伊勢物語』における、歌×物語、そして「映像」への展開 | 令和の歌物語の担い手・YOASOBIの魅力 〜YOASOBI×古典文学〜

「小説を音楽にするユニット」YOASOBI

(今更だけど、公式サイトに「NOVEL INTO MUSIC 」ってあるのどちゃくそ素敵じゃないですか?こういうの、ほんと心躍る)

代表曲「夜に駆ける」は、ストリーミング再生回数4億回を突破。一世を風靡するアーティストだ。

そんなYOASOBIが繰り出す「小説×歌」。

古典文学でいうところの「物語×和歌」=「歌物語」というジャンルに当て嵌めて考えることができるのでは……?

1000年前から続くヒットの法則の上にいるのが

YOASOBIなんじゃないか?!

そんな仮説のもと、「古典文学と比較したYOASOBIの新しさ、面白さについて考えてみよう!」という自己満足で構成された記事を、ここにしたためていこうと思う。

1.はじめに

2.YOASOBIにおける「歌物語」性

3.平安古典文学『伊勢物語』における、歌×物語、そして「映像」への展開 ←イマココ🏃♀️

4.YOASOBIがもつ「小説×音楽×映像」の奥行き

5.サブスク音楽配信サービスの時代だからこその「YOASOBI」

6.まとめ

7.おわりに・おまけに

前回の記事はこちらから💁🏻♀️

🌙君は「ちはやふる」を知っているか?🏃♀️

さあ、今回は「歌物語」の例として、代表的な作品『伊勢物語』について見てみよう。

エッ、なに?YOASOBIじゃないの?堅苦しい話?古文苦手なのよね〜と思った方も、もしよかったら最後まで見ていってください💃マンガの紹介もあるよ

はてさて、この『伊勢物語』の主人公かもしれない、そうじゃないかもしれない、と言われている「在原業平」という男が詠んだ歌として、こういう和歌がある。

ちはやふる神代も聞かず竜田川

からくれないにみずくくるとは

藤原定家選「小倉百人一首」にもとられているこの和歌。

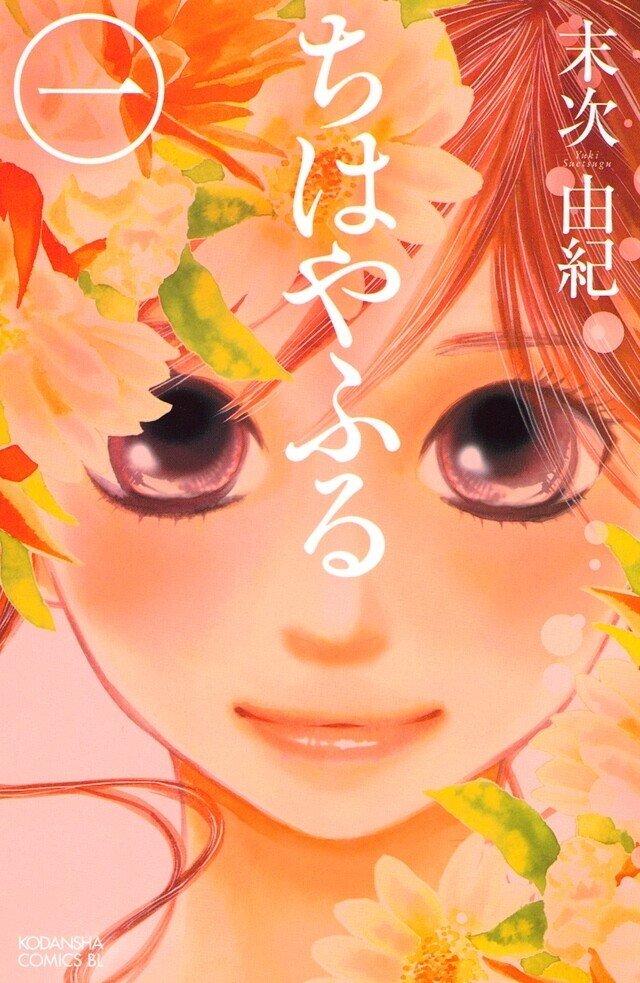

近年ではマンガ「ちはやふる」のタイトルの由来になっている和歌として一躍有名になった。

「ちはやふる」、映画にもなってるよ。

そんなことで、「ちはやふる」といえば「ああ、百人一首ね」というイメージの方も多いだろうが、この和歌、その『伊勢物語』にも出てくるのだ。

🌙『伊勢物語』の「ちはやふる」🏃♀️

『伊勢物語』では、紅葉と竜田川の「実際の景色」を見て和歌を詠んでいることが記されている。

むかし、男、親王たちの逍遥し給ふ所にまうでて、龍田河のほとりにて、

ちはやぶる 神代も聞かず 龍田河

からくれなゐに 水くくるとは

(『伊勢物語』106段より)

(はなのざっくり私訳:昔々ある男が、親王たちと遊びに行って竜田川のそばで和歌を詠んだよ!)

ふーん、景色を見て作った歌なんだぁ。

と思ったところで、こちら。

※『伊勢物語』ってなに?という方は、下部「はなのざっくり解説①」も見てね🏃♀️

🌙『古今和歌集』と「ちはやふる」🏃♀️

この歌が、なんと!『古今和歌集』にも出てくる!「えーっ!またぁ〜?!」(cv.うちの長男)

二条の后の春宮のみやす所と申しける時に、

御屏風に龍田川にもみぢながれたるかたを

かけりけるを題にてよめる。

ちはやぶる神代も聞かず竜田川

唐紅に水くくるとは

(『古今和歌集』秋下 294 在原業平朝臣)

歌の前に書いてある文章を、「詞書」(ことばがき)という。「この歌は、こういう状況で詠んだよ!とか、こういう歌だよ!」という説明書きのことだ。

『古今和歌集』の「ちはやふる」の歌の「詞書」には、このように書いてある。

藤原高子が「二条の后の春宮のみやす所」と呼ばれていた頃に、屏風に描いてある紅葉の絵を見て詠んだ歌だよ。

「屏風に描いてある絵を見て詠んだ」歌は「屏風歌」といい、当時メジャーな詠み方のひとつだが…

実際の景色を見て詠んだんじゃないんかーい!

そして突然の藤原高子、誰やねん!

はい。ざっくり説明しましょう。

実はこの藤原高子さん。在原業平と「身分違いの恋」をしていたと噂される女性。

二条の后の春宮のみやす所と申しける時=二条の后(藤原高子)が皇太子(陽成天皇)の皇女であった頃

→「二条天皇」のお妃様で、「陽成天皇」の娘(天皇の娘だし天皇と結婚するし的な女性)

それに対して在原業平は「朝臣」→臣下。

そんな2人……『伊勢物語』は在原業平が悪さをして京都から追い出された道中記を含んでて、その原因になったのがこの藤原高子との「身分違いの恋」ゆえだっていう説もあるのだ。

ふふ…どうです……?盛り上がってきたでしょ?

みんな好きでしょ?身分違いの恋……(偏見)

以上のような背景を踏まえて、「ちはやふる」の歌は紅葉に託して「藤原高子への激しい恋心」を詠んだ歌だ、という解釈ができる!っていう人もいる。

「ちはやふる」のかなちゃんはこの解釈推し。

え〜!恋の歌なの〜?!

さあ!盛り上がってきましたね!!!

みんな好きですよね?恋の歌!(偏見)

ひとくちに「和歌」といっても、どのように解釈できるかは色々。もちろん根拠は必要だけれど、「この歌に対してこの現代語訳・この解釈が絶対正解!これ以外は×!」ということはないのだ。

そしてそれが、和歌解釈の面白さ、魅力であると私は考えている。

※『古今和歌集』ってなに?という方は、下部「はなのざっくり解説②」も見てね🏃♀️

🌙「和歌×物語×映像」🏃♀️

古典文学作品にも、実はある!

さて、ここでようやく少し「映像」の話を。

当然ながら古典文学の時代に「映像コンテンツ」はない。

しかしながら、現代において和歌にまつわる伝承・物語がマンガ・アニメになる例もある。

「うた恋い。」シリーズ

は〜〜〜美しい〜〜〜!

「うた恋い。」は、ちと古いかもしれないが、「小倉百人一首」にとられている和歌の成立ストーリーをマンガにした作品。アニメ放映もされた。

この「うた恋い。」で、トップバッターで紹介されるのが在原業平「ちはやふる……」である。

↑なんとここ!バンダイチャンネルさんから!業平様の出てくる第一話のアニメが!無料で見られます!!!!!!最高。最高of最高。私も業平様に見初められて捨てられたい。

実は(?)私の推し歌人、在原業平なんですわ……業平様……すき……ぷれいぼーい……すき……

閑話休題。

🌙「うた恋い。」と「ちはやふる」🏃♀️

「うた恋い。」では、『伊勢物語』の「昔男」の物語と藤原高子との物語、その他色々な説たちを組み合わせて「恋物語」に仕立てている。

特に、『伊勢物語』6段「芥川」(「昔男」と女性が駆け落ちする話)と、先の『古今和歌集』「ちはやふる」の詞書のくだりが軸。

『伊勢物語』6段「芥川」の最後のところには、このように書いてあり、「二条の后」「盗みて負ひて」ってばっちり載っている。

身分違いの恋の相手をおんぶして盗むとか最&高。捗る。捗りますねこれは!!!(うるさい)

二条の后の、いとこの女御の御もとに、仕うまつるやうにてゐ給へりけるを、かたちのいとめでたくおはしければ、盗みて負ひて出でたりける

……(中略)まだいと若うて、后のただにおはしける時とや。

【ざっくり私訳】

二条の后が、いとこの女御のおそばにおつかえするようにしていらっしゃったが、(二条の后の)見た目がとても素晴らしくていらしたので、(男が)盗んで背負って出て行った

……まだとても若くて、后が普通の身分でいらっしゃった時のこととか。

『伊勢物語』6段「芥川」、高校の教科書に載っていることが多いかな?見たことある人もいるかもしれない。興味あるよ〜!という方は、こちらのサイトがわかりやすかったです🥺

🌙歌の解釈、ソウゾウは自由だ!🏃♀️

古文?和歌?堅苦しいよ、難しいよ、苦手だよ

そういうイメージをもつ人は、私の周りにも、生徒にも、たくさんいる。……でもなんか、古文って思ったより適当じゃないですか?笑

そう、自由。あまりにも自由なのだ。

『伊勢物語』だって、創作かもしれない。創作じゃないかもしれない。

『古今和歌集』だって、想像かもしれない。想像じゃ、ないかもしれない。

「芥川」の最後の記述だって、あとから勝手に付け加えられた都合のいい解釈かもしれない。

ここで紹介されてる成立ストーリーのどれが「本当のことなのか」は、正直誰にもわからない。

そして、「本当のこと」であることは、ここではさして重要ではないのだ。歴史的な分析がしたいわけではなく、和歌を解釈し、楽しんで読むうえでは。

和歌集や、物語や、伝承や、そういったものが伝えられていく過程で、尾鰭がついたり。

こうだったらいいな〜があったり。

後世の人たちの手がガンガン入ったり。

二次創作的なことが起きたり。

今回は「うた恋い。」を紹介したけれど、例えば、マンガ「ちはやふる」が好きな人は、「ちは」の歌を見たときに「真っ赤」に見えるかもしれないよね。はかどる〜〜〜

ソウゾウは自由。

創造/想像の隙間があるところが、「歌」を解釈する楽しさだと思うのだ。

歌物語は、1粒で4度おいしい。

歌だけで聴くとき。

物語を読んだとき。

歌を通して物語を読み解くとき。

物語を通して歌を聴くとき。

---🌙🏃♀️---

続く!

第四回

YOASOBIがもつ「小説×音楽×映像」の奥行き

近日公開予定です

---🌙🏃♀️---

おまけ。

✍️はなのざっくり解説

①『伊勢物語』ってなに?

平安時代初期にできた「歌物語」のひとつだよ。

「昔男」が旅をしながら道中で女性と恋をしたり、景色を楽しんだりしながら、和歌を詠んでいきますよ。

「昔男」のモデルは、京都から左遷された在原業平じゃないか?と言われてるけど本当のところは不明。不明なので、想像は自由です。やったね。

②『古今和歌集』ってなに?

平安時代初期にできた和歌集だよ。

「勅撰和歌集」(天皇が和歌集作って〜って言って作らせた和歌のコンピレーションアルバムのこと)の、1冊目。

教科書にも出てきて、比較的有名だよ。中学校だと「万葉・古今・新古今」的な並びで、平安時代の代表ですみたいな顔で紹介されてるよ。平安初期の和歌を知りたい人はとりあえず古今を見よう。

---🌙🏃♀️---

「小説×音楽」でまとめた記事はこちら

小説「タナトスの誘惑」を通じて読み手(私たち)がどのように楽曲「夜に駆ける」を享受するか?

「タナトスの誘惑」を読んでから「夜に駆ける」を聴くと見えてくるものが、とっても面白い。

YOASOBIがどんなふうに小説を歌にしているかにも触れています。YouTubeでMVが規制対象になった理由もわかるかと。興味のある方は是非!

令和の歌物語の担い手・YOASOBIの魅力

〜YOASOBI×古典文学〜

記事の目次予定地はこちら

---💌🕊---

猪狩はな 💙@hana_so14

いつもお読みいただきありがとうございます! いただいたサポートは、銭湯巡りで息子たちと瓶牛乳飲むときに使わせていただきます🐄♨️