美術史第45章『現在の美術』

ポップアートが大流行した60年代のアメリカであったが60年代末からは装飾的・説明的な部分を省きシンプルな形と色を使用するという絵画・彫刻の「ミニマル・アート」や大地を大きく使い売買できない作品を作る「アースワーク(ランド・アート)」、写真を用いて対象を克明に描写するゴットフリート・ヘルンヴァインなどのような「スーパーリアリズム」などが登場、ポップアートの大ブームは終了した。

この頃にはポップアートの支持層だった異議を唱える若者のカウンターカルチャーが巨大産業の消費システムに組み込まれ結果、旧来の価値観を否定する人々はヒッピーやドラッグなどの現実逃避的な文化を生み出していた。

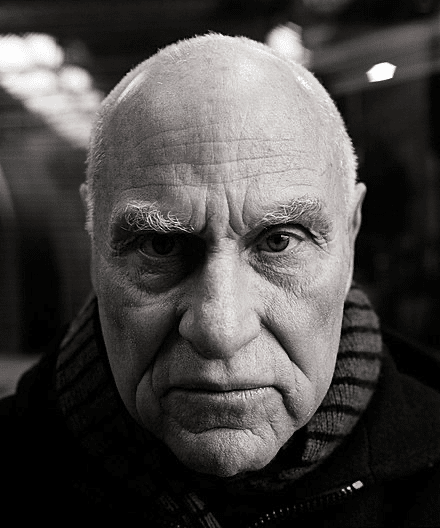

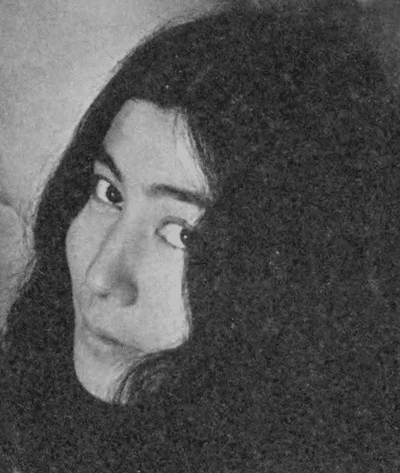

1960年代を通して栄えたシンプルを目指すミニマル・アートではドナルド・ジャッド、カール・アンドレ、フランク・ステラ、ソル・ルウィット、ロバート・スミッソン、リチャード・セラ、エヴァ・ヘス、ブルース・ナウマンなどが有名で、その後にはミニマルアートの後継者としてジョセフ・コスースらの所属するアート・アント・ランゲージ、オノ・ヨーコ、ブルース・ナウマン、ゲンジョ・グランなどが「コンセプチュアル・アート」と呼ばれる様式を生み出し活躍した。

1960年代後半に登場し1970年代まで栄えた大地に美術作品を作るアースワークではアンディー・ゴールズワージー、イサム・ノグチ、カール・アンドレ、クリスとジャンヌ=クロード、ソル・ルウィット、ロバート・スミッソン、マヤ・リンなどが有名で、日本人では荒川修作、柿崎淳一、関根信雄などが代表的となっている。

自然を芸術の一部に利用しているアースワークの有名作品としてはアースワークの先駆者的存在であるスミッソンがグレートソルト湖に作り数年に一度、水位が低い時にしか見られない「スパイラル・ジェティ」、無人のメサの淵に彫られた「ダブル・ネガティブ」、ニューメキシコの砂漠の雷多発地帯に誘雷ポールを並べた「ライトニング・フィールド」、オーストリアにある身長2.6kmの世界最大の人物画で作者不明の「マリー・マン」などがある。

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Hungary_pecs_-_vasarely0.jpg [ヴァザルリの作品]

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0a/KMM_Merz_01.JPG/2560px-KMM_Merz_01.JPG [アルテ・ポーヴェラ運動の作品]

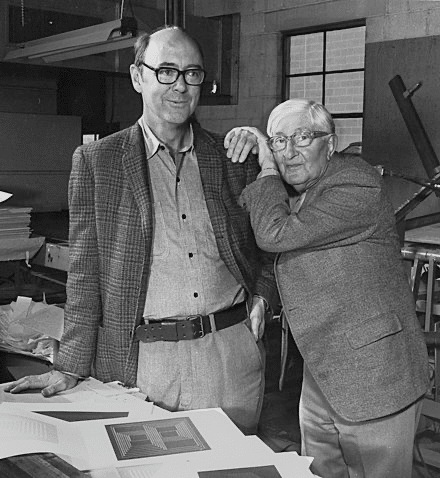

また、この頃から錯覚を使って特殊な視覚効果を与えるドイツ出身、アメリカの美術家ヨゼフ・アルバースを源流とする抽象美術「オプ・アート」のヴィクトル・ヴァザルリなどが評価されており、他にも1960年代後半にはイタリアを中心に絵の具・キャンバス・粘土・ブロンズなどを放棄して自然物を美術に使うヤニス・クネリスやアントニ・タピエスなどによる「アルテ・ポーヴェラ」が誕生した。

70年代半ばにはパソコンが普及した事からプレーンテキストで絵を描く「アスキーアート」やコンピュータで制作した「コンピュータアート」もよく行われ始め、同時代の1970年代以降には特定の室内や屋外にオブジェや装置を置き空間や場所自体を芸術作品とするインスタレーションも盛んになり、これらは現在でもよく行われる。

https://pie.co.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/9784756254153.IN04-1000x709.jpg [広告の例]

一方、ポップアートが消えた後、ポップアートが示した商品や大衆文化を元に作品を作るという発想は、広告に使われる美術を大衆にただ消費を煽るだけのものから、商品を記号化し新しいイメージを構築、大衆の視覚文化をリードする存在へ変えた。

広告には優れた写真家や画家が起用され、純粋な「ファインアート」の要素を組み込んだ新鮮で個性ある広告美術が多く誕生、広告美術はポップアートの後継者として現代まで広く受け入れられている。

しかし、広告美術が洗練されていく一方、純粋な芸術とされるファインアートと大衆文化の壁が失われ、現在では大衆的なイメージや大量生産商品を用いた美術は当たり前になっており、1980年代にはニューヨークで大衆文化からの盗用を進める「シミュレーショニズム」というポップアートをさらに過激にした様なものが登場、先ほど名前の上がったジェフ・クーンズという人物はこのシミュレーショニズムの人物である。

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/21/Nixon%2C_1965-2002%2C_Nam_June_Paik_at_NGA.jpg [パイクのビデオアート]

1980年代以降、美術を表現する新しい方法が多く生み出され、それが相互に影響を及ぼし合う事により複雑な美術体系が構築されたとされ、その代表例として韓国出身のナム・ジュン・パイクにより行われ始め機材が安くなった1980年代以降に多く制作されるようになった映像と音声を使った美術様式「ビデオアート」がある。

その他、映画などの映像作品もある種の美術作品と定義すると、現在の美術の主流は映像作品であるといえ、また、この頃にはシンディ・シャーマンやロバート・メイプルソープなどの写真美術や自分の肉体を傷つけるパフォーマンスで知られるマリーナ・アブラモヴィッチのようなパフォーマンス的な美術作品のような様々なメディアを用いた「メディアアート」も盛んとなっている。

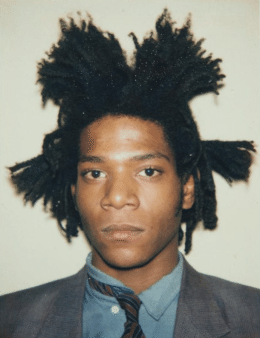

その他、1980年代にはドイツ表現主義を再評価してそれを取り入れたアンゼルム・キーファー、ジャン=ミシェル・バスキア、ジュリアン・シュナーベルなどによる「新表現主義」が存在していた。