Y染色体ハプログループ・語族・人種第2章『太古東洋のD系統』

めちゃくちゃわかりすく纏めるとY染色体ハプログループは男系遺伝子でY染色体にあるので男性にしかなく、場合にもよりけりですが言語系統、つまり語族の分布とある程度の一致が見られるため同時に語りましょう。

それでは早速、Y染色体ハプログループ・語族・人種第2章、行きましょう!!

「ハプログループD」

Y染色体ハプログループDは約10万年前にA1b2(B2)からBとCTに分岐、CTから北東アフリカで7万年前にDEが誕生し、それがさらにEとDに分岐して生まれた系統で、その年代からユーラシア拡散以前のアフリカが発祥の地であり、DE*(基型)は西アフリカと東アジアから観察されている。

Dは現在、主に日本やチベットといった東洋の極地に分布しているが、最も初期に分岐したD2(D-A5580.2)系統は西アフリカのナイジェリアや西アフリカから来たアフリカ系アメリカ人、アラビア半島にごくわずかに見られるアフリカの系統である。

Dはその他の系統と一緒に出アフリカをした後、5〜6万年前に南アジアでD1(D-M174)となったとされ、現在でもD1*(基型)はシナ・チベット語族の様々な小さいグループが存在する北東インドの一部で65%と多く見られ、また、中央アジアやロシアのトルコ系民族の間でも低頻度で見られている。

その後、D1から最初に別れたD1b(D-L1378)の系統はフィリピン中部のマクタン島、ベトナム南部のチャム人(旧チャンパ王国人)と非常に近いRade族、マレーシアの古代のサンプルなど、東南アジア島嶼部発祥の「オーストロネシア語族」に属す民族の一部から数例のみが発見されている非常に少ない系統で、モンゴロイドがこの地域に進出する以前から存在することが予想できる。

そして、D1から分岐したD1aの系統からはD1a1とD1a2が分岐、D1a1(D-Z27276)は現在、中国南西部に住むチベット人やチャン人、イ人などのシナ・チベット語族チベット・ビルマ語派や山岳部に住むミャオ・ヤオ語族の間で中頻度に見られその周りの東アジアや中央アジア、東南アジアなどでも観察される系統で、シナ・チベット語族発祥の地である黄河流域には稀であるためそれが拡大してくる以前から存在していた系統と推察される。

一方、D1a2(D-Z3660)は5.3万年前という非常に古い時点でD1a2a(D-M55、かつてD1bと呼ばれた)とD1a2b(D-Y34637、かつてD*と呼ばれた)に分岐、これは名前の割り当ては似ているが完全な別系統レベルの違いといえる。

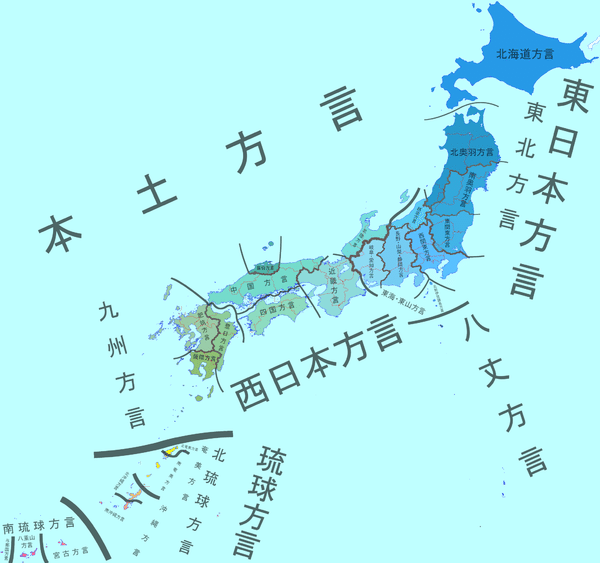

D1a2aは日本列島各地の日琉語族で中頻度に見られ、特に南部の琉球諸語話者では過半数を超え、北東北から北海道の先住民であるアイヌ語族話者では9割を占め、東北では他の地域よりもやや多く観察されている。

D1a2aは縄文人が暮らした韓国の加徳島の獐項遺跡や礼文島の船泊遺跡で発見されていることから縄文時代の人類の系統であると推察でき、日本の他にミクロネシアや韓国でもある程度見られ、中国でもごくわずかに存在する。

一方、D1a2bはベンガル湾にある絶海の孤島であるアンダマン諸島に暮らすオーストラロイド人種の内、ネグリト人種と呼ばれる東南アジア周辺(マレー半島やフィリピン諸島)の先住民である身長が極端に小さいなどの特徴のある形質を持つ人々に見られる。

このアンダマン諸島人は実際には南北で全く異なる言語系統であり、母系のミトコンドリアDNAは同じ系統であるが、Y染色体の方は一切異なり、南部に住むオンゲ族とジャラワ族のオンガン語族話者は100%D1a2bであるが、北部の大アンダマン諸部族では0%で、アンダマン諸島に居る未接触部族センチネル族はオンガン系オンゲ語と大アンダマン系アカビー語の両方と意思疎通が不可能であったため系統が不明で遺伝子も予測不能である。

このようにD系統の分布を見ると日本列島、チベットから東南アジアに他のモンゴロイドが到来する以前から存在した系統が残っているものであると考えられ、縄文人やチベット高原の古代人のY染色体遺伝子の多くは東南アジアの先住民由来だったと思われる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?