美術史第51章『ヒッタイト美術』

ヒッタイトはアナトリア中部を中心に紀元前18世紀から紀元前12世紀頃に存在した国家で、紀元前14世紀頃のシュッピルリウマ1世の時代にはシリアやメソポタミア北部などまで領土を拡大し全盛期を迎え、その後もオリエントにおける列強の一つであり続けた世界史においても最重要の国家の一つである。

しかし、紀元前12世紀の動乱の中で帝国は滅亡しその後はシロ・ヒッタイト国家群と呼ばれる都市国家に散っていき、その後は聖書のヘテとして登場する以外、長らく歴史上から忘れ去られ、その存在が判明したのは19世紀末期にエジプトでアマルナ文書、20世紀初頭にヒッタイトの首都があった村で多数の粘土板が発掘されて以降で近代に入ってからとなる。

ヒッタイトが誕生するより以前の紀元前4000年頃からのアナトリアの文化の様子はトルコで盛んに行われた発掘調査によりわかっていることが多く、青銅器時代初期から存在した都市としては中央アナトリアのアラジャ・ホユック(アリンナ)や、エーゲ海沿岸に存在したトロイア(イリアス)がある。

アラジャ・ホユックは当時、中央アナトリアに住んでいた先住民であるハッティ族の遺跡で青銅製の祭具や金製の鉢、水注、装身具などが王墓から発見されており、中でも鹿や牛を象った青銅の竿頭飾りは特徴的であるとされる。

一方、トロイアは19世紀末期にシュリーマンにより発掘されるまで古代ギリシアの伝説の国であると考えられていた都市で、周辺で発見された遺物はギリシア神話上のトロイア王プリアモスに因んで「プリアモスの財宝」と総称され、ここには多くの金などの装飾品やコップや花瓶などがあり、当時は海上交易で繁栄し人口も多く独自の「トロイア文化」を形成した。

その後、初期青銅器時代も末期になるとアナトリア中央部ではメソポタミア文明の影響が強くなり、中期青銅器時代にはクッシャラという都市のラバルナ王が各地をまとめあげヒッタイト王国が誕生、次のハットゥシリ王によりハットゥシャが首都とされ征服活動が開始した。

また次のムルシリ王はメソポタミア南部のマリやバビロンを陥落させ同盟国のカッシートに渡すが、内乱とフルリ人のミタンニ王国の侵略で遠征から撤退、これ以降のヒッタイトではメソポタミアの楔形文字や円筒印章が使われ始めたとされるが、国が弱体化し記録は少なくなり、繁栄期である古王国が終わり弱体期である中王国が開始した。

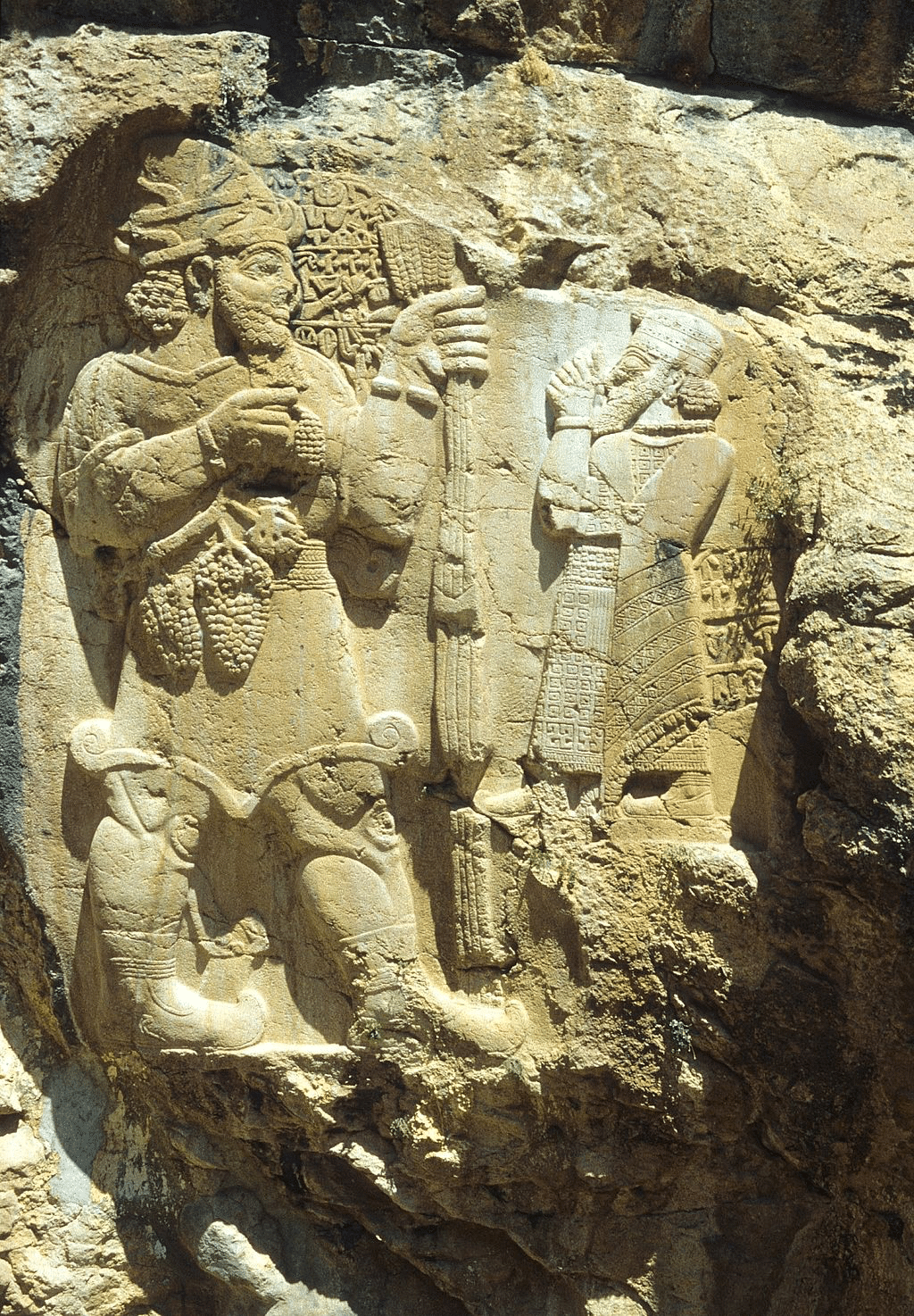

美術ではこの、土器の器形が洗練され幾何学文様による彩文土器が作られなくなり、赤か黒の磨研土器が誕生、首都のハットゥシャでは記念碑が建設され、他にも三つの城の門を飾るレリーフや聖域地区ヤズルカヤの神像や人像のレリーフが見られ、アナトリアの服装をした神や人を刻んだ印章も作られていた。

紀元前15世紀後期、トゥドハリヤ王は東のミタンニを攻撃し西のアルザワを征服、アナトリア南部地域への植民を進め、各国と同盟や条約を結んで国際関係を形成し、今まで市民の代表に過ぎなかったヒッタイトの王をファラオや天皇のような神に近い絶対的権力者に仕立てあげ、ヒッタイトは復興を果たした。

これ以降を新王国時代と呼び、トゥドハリヤ以降は弱体化するが紀元前14世紀にはシュッピルリウマ王のミタンニやウガリットなどの征服などで勢いを取り戻した。

特に北シリアの諸都市は鉱山とその移動に依存するヒッタイトにとって重要で、その後、アッシリア帝国が拡大したことでエジプトと同盟を結び対抗するが最終的に周辺諸民族の攻撃や飢饉・内乱に晒され滅亡、カルケミシュなど北シリア諸都市にヒッタイトの残存勢力であるシロ・ヒッタイト国家群が残った。

そこでもエジプトのヒエログリフの使用や宮殿の壁面に用いられたオルスタットという石壁ブロックのレリーフなど独自の美術が展開されたが、紀元前9世紀にアッシリアのアッシュルナツィルパル王により征服されて以降はこれに消えていった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?