山口先生、『罪と罰』いま読み終えました - 読書日記

山口先生、お元気ですか。

中学を卒業するときに先生からもらった、ドストエフスキーの『罪と罰』。

やっと読み終えました。

卒業式の日、クラスの担任教師から「これ、山口先生から」と言われて本を手渡されたとき、「ああ、そういえばドストエフスキーの話なんかしたな」と思い出しました。頑張って読もうとしたけれど、登場人物が多すぎてわからなくなってしまう、ということを話した気がします。でも、餞別に本をもらえるなんてぜんぜん想像してなくて、一瞬、目が点になっちゃいました。

国語の授業が終わった後で、ちょっと立ち話をすることはありましたね。

ただ、覚えているのは、わたしが「村上春樹の『海辺のカフカ』という本を読んで、面白かった」という話をしたら、「ああ、あれは往年の春樹ファンには評判が良くないらしいけど、最近の読者には人気みたいだね」と言われて、「そうなんですか」とわたしは相槌をうった、そんなどうでもいい記憶だけです。 すみません。

いま思えば、わたしは薄情な生徒でした。 贈り物をもらったのだから、礼儀として、一度は先生に挨拶をしてから学校を去るべきでした。

だけど、友だちと一緒に帰る流れができていたのか、そのあとクラスの打ち上げでもあったのか、 (これも記憶があやふやですけど)とにかく先生に会いもせず、本だけ鞄に入れて帰路についたのです。もっとも、慌ただしい卒業式の日で、直接会う時間をとれないとわかっていたから、先生もクラス担任に託したのかもしれません。

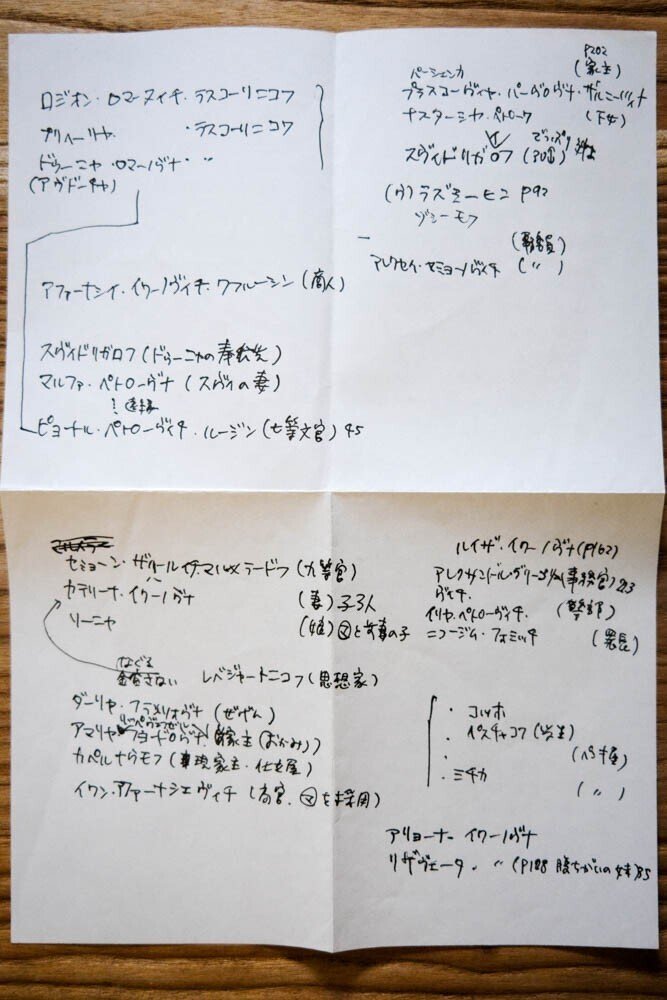

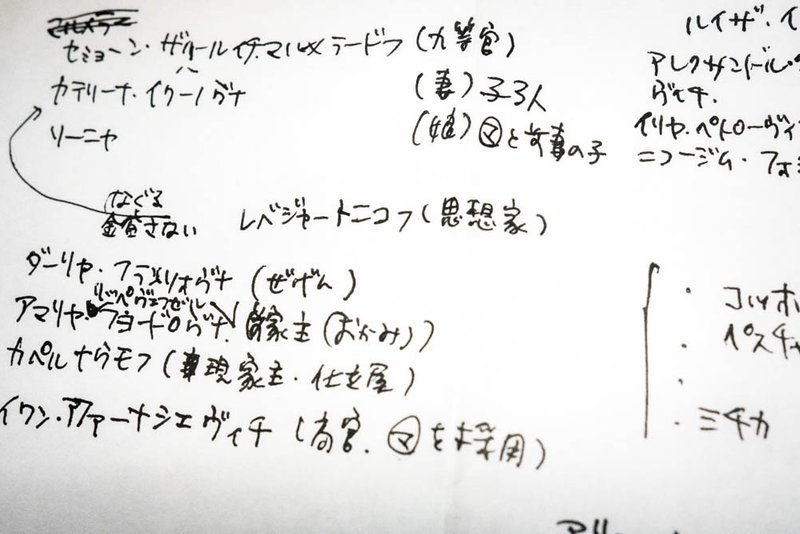

もらった文庫本にお手製の<登場人物一覧>が挟まれていることに気づいたのは、しばらく経ってからのことでした。

いまではすっかりわたしも会社員として忙しく日々をサバイブしてますから、わざわざ中学生のガキのために相関図を書き起こす時間をとっていただいたと思うと、本当に頭が下がります。

しかし、せっかく書いてもらったにもかかわらず。

当時は結局、読み通すことができませんでした。

『罪と罰』の読みづらさの一端は、人物が本名で呼ばれたり、愛称で呼ばれたりするうちに、誰が誰のことだかわからなくなることにあると思います。

たとえば、先生が書いた「ソーニャ」という登場人物は、「ソフィヤ・セミョーノヴナ」と呼ばれることもあれば「ソーネチカ」と呼ばれることもありますよね。

まあこれならぎりぎり「ソで始まるから、あの人かな」となんとなく脳内補完できますが、「アヴトーチヤ・ロマーノヴナ」が「ドゥーニャ」と呼ばれ始めると小さな脳味噌の記憶力は限界を迎えます。

当時は本を読む忍耐力も少なく。

上巻の途中で投げ出したまま、それっきり本棚の奥にしまいこんでしまいました。

あれから10年以上が経ちました。

たまたま実家に帰ったときに目についたこの本に、ふと懐かしさを覚え、もう一度ページをめくってみました。

先生、本というのは、歳をとって読み返すと抜群に面白くなることがあるものなんですね。

長くて重厚な小説なので、ところどころ頭に入りきらない箇所もありましたが、とりあえず一気に読み終えることができました。

あれ以来、先生とは一度も連絡をとっていませんし、どうしているかもわかりませんが、 遅ればせながらここに読書感想文を記すことにします。

感想文

すぐれた物語とは鏡のようなもので、読むひとの感情や思想をどこかに映し出してくれるものだ、と個人的に考えています。

俗っぽく使われることが多い「感情移入」という言葉も、移入する余地が広い物語ほどたくさんのひとに豊かな読書体験を提供できるのだろうという点において、馬鹿にならないよなあと思っています。

なので今回は、『罪と罰』という物語にわたしがどんな感情を移入したのか、をお話しします。

そのために、まずは非常にベタな問いかけをします。なぜラスコーリニコフは老婆を殺したのか? という、素朴にして根源的な問いかけです。

この問いに対しては、作中のラスコーリニコフの独白だったり、彼が書いた論文の中の思想だったりが引き合いに出されることが多かろうと思います。

が、わたしが決定的な一文だと考えているのは、新潮文庫版「上巻」481pにある、ラスコーリニコフの下記のセリフです。

俺は人間を殺したんじゃない、主義を殺したんだ!

「主義」という言葉にならって解釈すれば、ラスコーリニコフが老婆を殺した理由は「資本主義へのアレルギー反応」だったと思うのです。

ただ「資本主義」という言葉は少し広すぎるので、もう少し具体化に言いますね。 つまり「カネの貸し借りが世の中を動かす」という、この世界の構造に対する殺意だったのではないでしょうか。

老婆は「質屋」という資本主義の象徴のような存在であるために、破壊の対象として選ばれたのでしょう。つまり老婆個人への恨みがあって殺したのではなく、手近に存在する資本主義の象徴だったから手をかけたのだと思います。

はずみで偶然殺してしまったリザヴェータに対しては、ラスコーリニコフは罪の意識を持つようになりますが、老婆=資本主義的なものに対しての敵意は、この作品全体をとおして消えることがありません。

そう、『罪と罰』はしつこいほどに、カネの話が絡んでくるのです。最終的にラスコーリニコフと結ばれるソーニャは、貧困にあえぐ家族を助けるため娼婦となっていましたね。これもカネが力となって世を動かすことによる悲劇の一例です。

ピョートル・ペトローヴィチ・ルージンは、自らに絶対服従させるための「清純で貧しい出身の妻」を探し求め、貧者に対しては「自業自得」と見下します。彼にとって「カネ」は「恩を売ることで、相手を服従させる」ための道具となります(ラスコーリニコフの妹がルージンと結婚するという報告を受け取ったのも、老婆殺害のトリガーのひとつでしたね)。

人によっては、貧しい人に施しを与えるルージンを「善人」と呼ぶかもしれません。しかし、それは「恩」という見えない借金で服従を強いる暴力とも呼べるのです。

また、カネ=恩=服従の構図は、スヴィドリガイロフの夫婦についても同じことが言えるでしょう。

ラスコーリニコフの斧は、こうしたカネの貸し借りであらゆるものごとが動いていく社会を破壊するために振り下ろされたのではないでしょうか。もちろん老婆ひとりを殺したところで世界が変わるわけはありません。 しかし、ラスコーリニコフの言葉を借りれば、これは「主義を殺す」ための一歩、「新たな世の中の成長」のための道徳に反する一行為に過ぎなかったのではないでしょうか。

作者のドストエフスキーもまた、大量の借金を抱えながら小説を書き続けたようです。安直に作者の境遇が作品に反映されるとは見なせませんが、作者自身も「貸し借り」という世界の歯車をぶっ壊したいという思いを持ち続けていたはずです。

わたしが「感情移入」するのは、そうした作品全体を貫くやたらとムシャクシャした「空気」です。 誰か個人に対してではなく、世界の構造に対する「これでいいのかよ」という漠然とした不安なのです。

長くなってしまうので、無理やり〆に入ります。先生がまだ教職に就いているのかわかりませんが、『罪と罰』を読んだうえで、わたしはこれからの子どもたちに対して、ひとつ願いというか祈りのような気持ちが生まれました。それはどうかピョートル・ペトローヴィチ・ルージンのような大人にはなってほしくないなという気持ちです。

ルージンは、自らの実力で弁護士となり、成り上がりました。そのこと自体は素晴らしいことだと思います。しかし、それは下手すると「貧者は、努力を怠っているから貧者のままなのだ(だって、自分は努力することで成り上がれたのだから)」という思想に転じかねません。それはとても暗い未来につながるおそろしい思想だと思うのです。

ルージンはドストエフスキーを笑うでしょう。だってドストエフスキーは賭博のしすぎで借金を背負うこともあったらしいですから。まるで生活費を酒代につぎこんで、娘に娼婦をさせてしまったマルメラードフです。

では、ドストエフスキーやマルメラードフは "自業自得"なのでしょうか? 本当に批判すべきは、貸し借りで服従化を生産しつづけるこの世のシステムではないでしょうか? それともこれは、わたしが本当に凶悪な悪意に曝されたことがないからこそ言える、綺麗事なのでしょうか?

おそらく、人間は誰も立派になどつくられていないでしょうし、そもそも立派という価値観すら、社会がぶくぶくと肥り続けていくためにつくられたエンジンかもしれません。これからの道徳は、そんなことを考えてみてはどうかと思うのです。絶対に答えはすぐに生まれませんし、答えなど出ない気もします。それでも考え続けることで、ちょっとでも生きやすい世の中になればいいなと思います。

それにしても、160年近く前に書かれた物語が、今もこうしてリアルに考えさせられる題材を多分に含んでいるんですから、本当に文学っていいものですよね。

ご縁があればまた会いしましょう。

10年越しのお礼になりますが、面白い本をくれて、どうもありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?