記事一覧

蹴りの為の基礎力学(理論編)

【編集・更新記録】

2023/06/07 誤植部分を多数修正しました。(石黒正隆様よりご協力頂きました。心よりお礼申し上げます。)

2023/06/07 Master Lee様より頂いた資料を追加いたしました。ご協力ありがとうございました。

2023/06/30 第三章の執筆を開始しました。

2023/11/11 「2-5 二物体の単振動モデル」を追加しました。

2023/11/20 「3-3 押

540度蹴り(チート720)の物理学

WTテコンドーの演武で最も基本的な蹴りの一つが540度蹴りです。XMAやトリッキングの界隈では蹴り脚着地のターン蹴りを540度と呼ぶため、チート720度とも呼ばれています。

この540度蹴りを蹴り切るための必要なことを物理学的に考えると、大きく分けて二つの事が必要になります。

1.高く跳ぶこと

2.踏切までに十分な回転を作ること

一つ目の「高く跳ぶこと」というのは多くの人にとって当たり

【KPNP】が測る数字は何なのか?

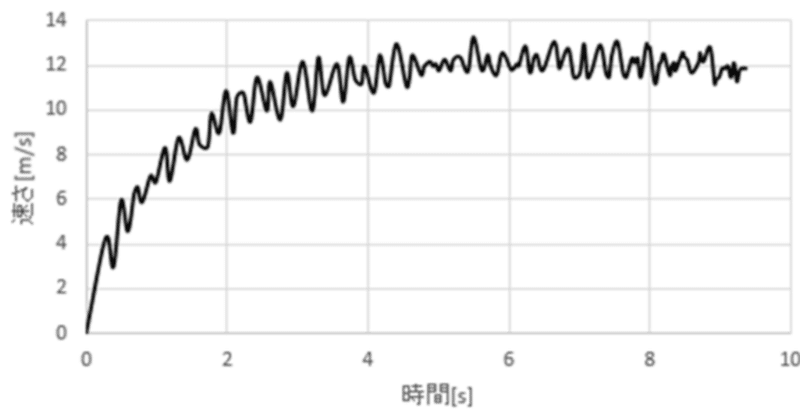

2016年に韓国啓明大学で発表された「テコンドーにおける電子防具の衝撃値と力学的衝撃力の関係についてhttp://koreascience.or.kr/article/JAKO201332479080181.page」という論文の中で、エリート選手(Skilled)とテコンドー学科学生(Unskilled)がアプチャギ、トルリョチャギ、ティッチャギについて測定を行い、KPNP社製の電子防具が示した

もっとみるフィギュアのジャンプと角運動量保存とエネルギーに関する覚書。

フィギュアスケートで回転ジャンプをする際に、空中で回転する選手の慣性モーメントを$${I_1}$$、角速度を$${ω_1}$$とすると、角運動量は$${I_1ω_1}$$と書けます。ここで、手を開くと、選手の慣性モーメントが変化し$${I_2}$$となります。この時の角速度を$${ω_2}$$とすると、角運動量は$${I_2ω_2}$$と書けます。

フィギュアスケートの選手が空中で受ける外力

540°キックと猫ひねり問題と「蜘蛛の糸」論争

多分、テコンドーを始めたばかりの人の多くがあこがれる蹴りに540度蹴りという蹴りがあります。

上の動画はジャパンテコンドースクールの金休植国際師範の540度蹴りで、15年くらい前にニコニコ動画で滅茶苦茶バズりました。

この蹴りを蹴れるようになる為のコツとして物理学の視点から一般的に即答できるポイントは主に2つあります。

・初速度の垂直成分を増やすことで、高く飛んで滞空時間を増やす事。(

テコンドーに必要な生命科学の超基礎知識(原子からセントラルドグマまで)

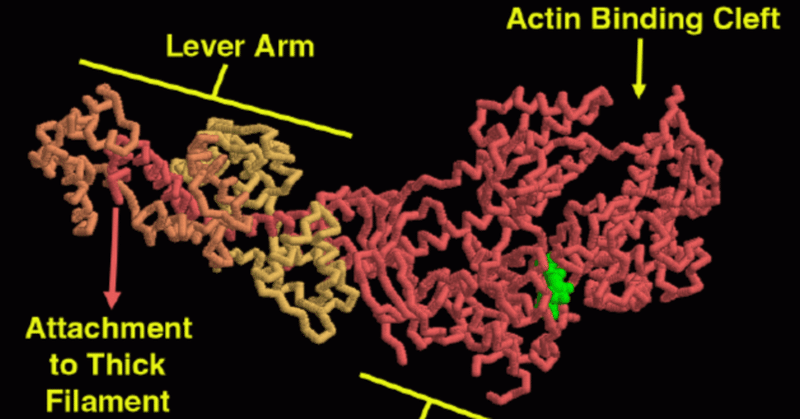

人間の身体を構成する物質のうち、約20パーセントを占めるのがタンパク質です。例えば、髪の毛を構成するケラチンも人間の目の水晶体を構成するクリスタリンもタンパク質という括りで言えば同じタンパク質です。しかし、身体の様々な部位で使われるタンパク質は全く違う性質を持っており、その種類は人間の身体を構成する物だけで10万種類もあるといわれています。では、タンパク質の違いというのは何によるモノなのでしょう

もっとみる