時雨はいざなう

1・時雨模様

映画館内の待合室は、カンヌ国際映画祭受賞の日本映画が、上映されていることもあって、通常より多くの人が開始時間を待っていた。椅子で広げるパンフレットの微かな紙音だけが、人の気配を感じさせた。

その静けさを破ったのは、「来た来た、おはよう!」と叫んだ中年の女性の声であった。螺旋状の階段を上り切って、顔を覗かせた白髪の婦人を捉えての挨拶であった。

女性の隣に座っていた私は、その声に促されたかのように立ち上がり席をずらした。

老婦人は腰を下ろすやいなや、「あら、“時雨模様”のコートね」と、女性のコートを眺めて言った。「時雨模様」という情緒的な言葉を聞いた私は、思わず老婦人越しにコートを見つめた。控えめなライトの下で見るそのコートは、利休ねずみ色のウール地に白糸が混じり合った、オーソドックスな外套着であった。

女性は、「時雨模様」の言葉が解せなかったのか、戸惑い顔を見せていた。その表情を見て老婦人は、「私ね、いつも国木田独歩の“武蔵野”の朗読テープを聞いているの。

そのなかで“時雨”の言葉が、何回も繰り返されるものだから、頭から離れなくなったみたい。だからあなたのコートを見た瞬間“時雨の模様だ”と思えたの」と語っていた。

女性は「あの“朗読のソノシート付きの本ね。私も持っていたわ。朗読していた俳優は誰だったかな?」と、朗読者の方に関心が移り、話内容が逸れてしまった。

老婦人が話した「時雨模様」は、武蔵野の時雨をどうイメージして譬えた比喩なのか、聞きたかったが、あいまいのまま話はどんどん別展開されていった。

あの時分私も、バイロンやヴェルレーヌなどの外国詩人や藤村、啄木のソノシート付詩集本を買い揃えていた。

詩を、目で追いながら朗読を聴くという、視覚と聴覚のダブルの感覚刺激が、脳の記憶に著しい効果があるかと思いきや、互いの感覚を散漫にさせた。結局、詩をとっくりと味わうこともせず、しまい込んでしまった。

シート付詩集のメリットは、作業をしながら朗読を聴くことが出来る、利便性を考えるべきだった。詩集は読まれることもなく、背を並べて本棚の飾り本になってしまった。

2・武蔵野の時雨

「そういえば、国木田独歩の単行本もあったはず」と、本の行方が気になりだした。「武蔵野」の時雨を確かめたくなったのである。本棚を捜すと、「武蔵野・牛肉と馬鈴薯」と表題された、手付かずの赤茶けた文庫本が、片隅に置かれていた。

確かに、「武蔵野」の初冬描写の文章には、「時雨」の言葉が何度も出てくる。ここに幾つか抜粋してみる。

「おりおり時雨しめやかに、林を過ぎて落葉の上を渡り行く音静かなり」、「歌にも楢林の奥で時雨を聞く」、「時雨がささやく」、「その時雨の音に至っては、これほど幽寂なものはない」「山家の時雨は我が国でも和歌の題になっている」「しのびやかに通り過(ゆ)く、時雨の音の、幽かでまた鷹揚な趣があって、優しく懐(ゆか)しいのは、じつに武蔵野の時雨の特色であろう」「北海道森林の時雨は、趣がさらに深いが、武蔵野の時雨のさらに人なつかしく、私語(ささやく)ごとき趣はない」と、「時雨」を称えている。

独歩が、武蔵野の林に感じる詩趣は、溢れんばかりであった。特に冬の到来を告げる「時雨」の風情に、かなり魅了されていた。

独歩の詩情豊かな表現に、私も時空を超えて「武蔵野」を散策しているようだった。

老婦人が「時雨模様」の言葉を用いた時雨のリアルティは、文学の中や現代の生活にも、多様に使われてはいたが、何故「時雨」なのか疑問にも思わなかった。

あの時、妙に気になった「時雨」という言葉は、日本史の文芸にどれだけの意味深さを持って、使われて来たか尋ねてみたい気持ちに駆られた。

3・時雨とは

「時雨」は、古くから日本人になじみのある言葉として知られ、晩秋から初冬にかけて起こる、降ったり止んだりする一時的な雨をいう。本来の意味は、関東平野には時雨はない。盆地のある県(京都、福島など)のような、狭い地域でのローカルな気象現象として、用いられていた。だがそれにとどまらず、日本の文芸に初冬の象徴的な景物として、広く取り上げられて来た。古くは万葉集の歌、和歌、俳句、小説などに、涙や悲しみ、侘しさの比喩として用いられた。

コートの生地模様を、「時雨」に見立てた老婦人の感性の表れは、自然を言葉と同化させてきた日本の特質であり、文芸の根源と為す情感であることが解りかけ、時雨の持つ文学性を追究したくなった。

4・和歌が詠う時雨

冷たい風が吹き、冷え冷えとした外気に、身をすくめる冬の到来は、昔人も寂しさや侘しさを感じ、さらに降る時雨は和歌の重要なモチーフとなっていた。「時雨る(しぐ)る」となれば自動詞となって、「涙が落ちる」の意味も含む。

「古今和歌集」の特徴である、人間的情熱を抑えその愛の余韻を、自然の風景の中に融け込ませる、叙景と抒情を結びつける技法が、時雨は相応の素材となっているのでないか。

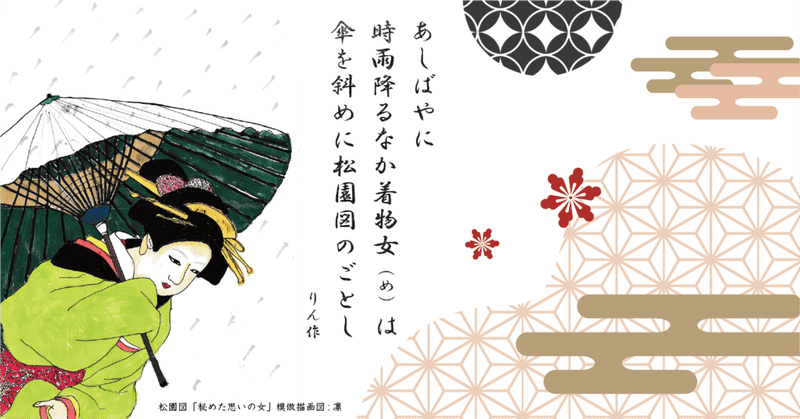

5・小野小町の和歌

今はとてわが身時雨にふりぬれば

言の葉さへにうつろひにけり

(今となっては、私の身も時雨とともに古くなってしまったので、草木の葉の色が変わるように、心ばかりか、以前のおっしゃった言葉まで、変わってしまったことよ)

小町は絶世の美人であるがゆえに、若さや容色の喪失は、決定的な大事なものとして、我が身に振り返って来る。

この歌は、時雨に重ねた自らの容貌の衰えが、男の心変わりを、時雨期の紅葉に見立ててある。小町の寂しくも諦観する知性が窺え、女性らしい繊細な心情を、奥ゆかしく詠い上げていると思う。

小町の和歌は、自分の人生の寂寥感が映し出され、自然の中に眺め取っているのが多い。

6・定家の「時雨亭」

藤原定家には、「時雨」という言葉が付きまとう。小倉山荘には、「時雨亭」と呼ばれる庵跡が今も京都に所在している。

謡曲の「定家」は、北国から来た旅僧が冬枯れした都を詠嘆し、折からの時雨に遭い、雨宿りで駆け込んだ建物が、「時雨(しぐれ)の亭(ちん)」であったことから、「時雨亭」の由来となったと云われた。

謡曲「定家」の中で、定家は次のような和歌を詠んでいる。

偽りのなき世なりせは神無月

誰がまことより時雨そめけん

(この世は偽りばかりと思っていたが、神無月になり、季節を忘れることなく降り始める時雨は、いったい誰の真心が表れているのだろう。そう思うと、この世は決して偽りばかりではなかったのだ)

定家の「偽り」が、人間関係の悲嘆を詠いながらも、「偽り」からの真意を求めようとする気持ちは、千年経た現代においても共感するものがある。

7・西行と宗祇

西行は、自然のなかを放浪し自然に対する愛により、幽玄の境地を得たと云われる。

おのれというものを、奥深く見詰めるようとした最初の歌人であり、「山家集」の中で冬歌として、時雨は数首詠まれている。

後撰和歌集では、時雨は降ったり降らなかりと変わることから、「定めなき時雨」と、「無常観」の比喩的表現として使われた。

人生を深く生きた人たちが向き合ったのは、寂しさであり無常観であった。

宗祇の名句に

世にふるもさらに時雨のやどりかな

(自分の生涯は、時雨が過ぎる、一時の宿りのように心細いのに、本当の時雨が身に降りかかる)

冷たい雨が降ったり止んだりする時雨のように「漂泊の旅」の宗祇の人生も、良かったり悪かったりするという無常観を詠っている。

また、謡曲「江口」を素材とする河竹黙阿弥作詞の長唄の「時雨西行」では、

「都をあとに時雨月~」と唄は流れ、「空に時雨のふることをここに写してうたふ一節」で終いとなる。

旅をする西行が、時雨にあって雨宿りをしていると、現れた遊女に無常を説く。それを聞き遊女も自らの無常を知り、悟りを開いたその姿は菩薩となった、唄であるらしい。

8・時雨の派生語

時雨は季語として多数派生し、春時雨、小夜時雨、月時雨、朝時雨、初時雨、村時雨といった、様々な様態を示す言葉が生まれた。

千載集時代には、時雨の音になぞられて、松風時雨、木の葉時雨などがある。

「時雨心地」とは、雨の降りそうな空模様と、涙が出そうな気持を表した。私など時雨に遭うと感傷的になり、まさに「時雨心地」の自分があり、ドラマチックな気分になった。

9・芭蕉の「時雨忌」

「時雨忌」とは、時雨の多い10月12日の松尾芭蕉の忌日をいう。

また芭蕉自身が時雨を好み、日本文学的伝統に連座したいという意欲から、時雨を読み込んだ句を多く作っていた。

初時雨 猿も小蓑を欲しげなり

俳諧選集「猿蓑」は、向井去来と野沢凡兆の編集によるものである。その巻頭に上げられている芭蕉の句である。

(旅を終えて帰郷の折り、伊賀越えの山中で冬の到来を告げる時雨に遭った。ふと近くの木を見上げると、猿が雨に濡れている。その猿までも小さな蓑を欲しそうにしている)

芭蕉のこの初頭の句には、「時雨」の初冬の冷たさや寂しさといったリアルティと、自然に存する子猿の姿を描写した、心象風景を詠んでいると思う。

猿蓑集の巻「冬の句」には、去来の発句が挙げている。

鳶の羽も 刷毛ひぬ初時雨

(初時雨が降る中を、鳶が立木の枝に止まって、濡れた羽を足でかいてそろえている)

芭蕉は大切な発句を、弟子の去来に詠ませるほどの師弟愛があったらしい。

「時雨」には、他の季節の雨と異なる趣があることから、さまざまな意味をもたせて余情を残す。そのようなことから、近世の俳人や作家たちにも題材にされて行った。

10・正岡子規の時雨

芭蕉に対する子規の敬慕の深さは、「猿蓑」を「楽しくてたまらなかった」と、言った言葉に窺える。

小夜時雨 上野を虚子の来つつあらん

(初冬の夜の雨の侘しい音に、耳を澄ましていた子規は、今夜来る高浜虚子を「今頃は上野あたりを歩いているだろう」)と、詠っている。

私には、夜の寒い時雨(小夜時雨)の中を、看病に来てくれる虚子を、待ちわびている様子と、虚子を気遣う気持が感じ取られた。

鶏頭の 黒さにそそぐ時雨かな

(黒く枯れ残った鶏頭のその黒さに、初冬に移り行く季節を告げる時雨が、吸い込まれていくようだ)

この句には、静かな深い心で写生視する子規の姿が浮かび、高尚な雰囲気に包まれる。

子規は臥床生活を余儀なくされ、身動きできなくなっていた。痛みに声を上げ泣きながらもなお、俳句を詠い続けた子規の壮絶さを考えると、胸が熱くなる。

「根岸庵」を訪れた私は、子規の目線で庭を眺めた時に、写生の目が心象を映し出した子規の達観した姿が見えた。

病臥の子規に、時雨は俳句のモチーフを限りなく与えてくれたのではないだろうか。

11・種田山頭火のしぐれ

家を捨て妻子を捨てた山頭火という男の、ひたすら漂泊の旅を歩き続けた人生の句に、やるせない気持ちで、自由律詩の俳句を諳んじた頃があった。

山頭火の「時雨」は「しぐれ」であった。和語だけのしぐれの句は、単純な思いがストレートに伝わりやすい強い効果がある。

しぐれを詠んだ句は、山頭火も多く「しぐれ」を「涙を落とす」、寂しい自らの心の比喩として重ねていたのかもしれない。

うしろすがたのしぐれてゆくか

(後ろ姿を他人に見られている自分を見て自らを嘲る)

この句は、自己憐憫を詠っていいながら、視覚のポジションが、映像アングルにもなっていて、自分を自分で撮っている山頭火の姿が見える。

しぐるるやしぐるる山へ歩み入る

「しぐるるこころ」、「しぐるるの山」と、時雨を反復することで侘しい己の生き様と、冷たい山の中を歩いて行く、外なる現象をも暗示していると思われる。

若き日は、社会の矛盾の有様と、自分の確執から逃れたくて、「漂泊の旅」への憧れを持ったことがあった。それは覚悟のない、まやかしに過ぎなかったが。

だが西行、芭蕉の「漂泊の旅」の痕跡を辿りながら、心の漂泊を描き続けては来た。

山頭火の悲哀を背にした放浪の旅は、自分をぎりぎりに追い込んで、生きる意味を問い続ける俳人としてのスタンスだったのか。

山頭火の日記に、「私はまた旅に出た。愚かな旅人として放浪するより外に、私の生き方はないのだ」と記してある。放浪が句を生むのか、句を生むために放浪するのか、そんな自分を嘲笑しながら旅をする、根っからの放浪人だったのかもしれない。

山頭火の句には、真正面から向き合った自己の内面を、ひたすら俳句に託した真摯なうしろ姿が見える。

山頭火が、死に場所を求めての漂泊の旅を終焉としたのは松山の地であった。「一草庵」と呼ばれる庵で、誰にも看取られず、静かに息を引き取った。この庵を一度訪れたがひっそりとした侘しい住まいであった。

友人から届いた弔電には、「さきのよまであるくか」と打たれてあった。この弔電に、私は感動を受けた。友は山頭火の生き様に、やりきれなさにも理解し、懸念しながら見つめ続けていたと、打電から感じ取った。

泊めてくれない村のしぐれを歩く

山頭火の、あの世からのつぶやきとも聞こえる句である。「ここも自分のいる場所はなく、また漂泊を続けているよ」と。

でも、生きて感じた村の冷たさのしぐれではなく、あれほどに自嘲し続けた心の重さは失せ、芭蕉のように俳句の神髄を捜す自由な旅だと思いたい。だが、「苦しみの中で、のた打ち回って詠うのが俺の俳句であって、そんな生き方では詠えない」と、山頭火の声がしてくるようだ。

12・藤沢周平の「蝉しぐれ」

藤沢の有名小説「蝉しぐれ」を、読んではいなかったが映画化された作品から、美しい自然のなかでの日本人の気高さと、詩情を感じるものであった。物語の節目ごとに鳴く蝉しぐれが、事の展開を図る。

ラストシーンでは、林の中で蝉が一斉に鳴き始め、主人公の捨てきれずにいた想いを、断ち切るような「蝉時雨」が響く中に、馬を走らせる清廉な男の姿があった。

蝉しぐれの鳴り響く林は、人間の感情を包括し、僧の声明のごとくにも聞こえた。

時雨を語るなかで、唯一力強さを表わす表現に使われたしぐれ(蝉ではあるが)であった。

13・時雨は死の記号

時雨は「死」の記号でもあるといわれる。

草木の葉は、時雨が降る頃に美しい紅葉を落とし、一年の生涯を終える。自然の命を、冬籠らせる雨が時雨であった。季節が巡りゆく中で、山の命に眠りを与え、新しい芽吹きのための先達をしている。

この自然の中に人間の命も相対されている。

人間も「時雨」の中で命を自然に戻す。

その構造は、私たち日本人が、確かな生命観をもって降る雨に、向き合って来たと云える。

だからこそ日本人の「こころ」として、多様に表現されて来たのではないかと思う。

おわりに

「時雨模様」の言葉が発起となって、1300年前の文芸作品の中の時雨にいざなわれ、寄り道しながらも、ここまでたどりついた。

和歌や俳句の羅列となってしまったが、時雨はそれほど、文芸のなかで息づいていたといえる。

いまでは日常食品に、しぐれ和菓子や貝・牛肉のしぐれ煮などと、「しぐれ」の言葉は常用されている。だが、文芸において「しぐれ」は、情趣的陰翳の比喩として、用いられることは少なくなったように思われる。

日本語の難解さを、刷新する時代と云われるが、日本の「言の葉」ほど情趣的で美しい言葉は、比類がないのではないか。

短歌や俳句が好きだったこともあって、文芸本から「時雨」の言葉を、探し出すことが楽しくなっていた。と同時に、日本人である私は、あまりにも言葉に無頓着でいた自分を知らされた。

「言の葉」に目覚めるには、かくも遅く、先の短さを懸念してしまうが、ライフワークの一つとして、コツコツと調べて行こうと考えている。

読んでいただきまして幸せです。ありがとうございます。