編集者がこだわる文字・書体

フォレスト出版編集部の寺崎です。

先日、編集者がこだわる「紙」というテーマで記事を書きましたが、今日は「文字」をテーマに考えてみたいと思います。

読み物が中心の編集者の場合、とにかく「文字」を読むことが仕事です。年間の刊行点数×校正回数をザっと計算したら、年間300万文字前後は読んでいることになるでしょうか。

WORDで編集している段階はMS明朝、MSゴシックとか、とくにこだわりなく設定していますが、これを書籍に仕立てる段階に「文字をどうするか」という問題が立ちはだかります。

書体は大きく分けて2種類

「文字」をどうするか問題の第1問は「書体」です。

世の中にはゴマンと書体がありますが、思いっきりざっくり分けると主に2種類しかありません。それは「明朝体」と「ゴシック体」です。

筆文字っぽい輪郭をしているのが明朝体で、カクカクしているのがゴシック体です。同じ言葉を伝えるにしても、明朝とゴシックでは不思議と印象が違ってきます。

明朝体のほうはなんか恥ずかしくてモジモジしてる印象がありますが、ゴシックは感情なく伝えています。明朝は人間、ゴシックは機械。ゴシックはどこか事務的な印象を受けます。

なので、本文は明朝体で組むことがほとんどです。人間的な明朝体で組んでおいて、強調部分を感情抜きでストレートにドンと伝える「太字+ゴシック」にするパターンがビジネス書ではかなり多いのではないでしょうか。

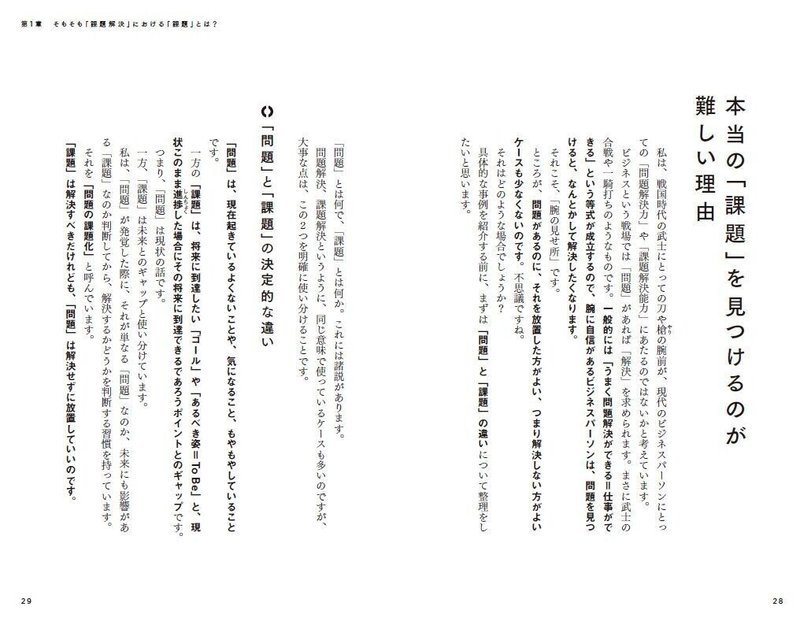

こんな感じです。こちらは今月発売予定の『世界一シンプルな問題解決』(中尾隆一郎・著)の本文組み。明朝のなかにゴシックが太字で入ると、コントラスト効果で瞬時に目に入ってきます。その効果を狙った鉄板な編集手法で、読者に読ませたいところを目立たせるのが狙いです。

ただ、まれにゴシックが持つ無機的な文字の世界観を活かして、本文をゴシックで組むこともあります。

これは『新版 呼吸の本』(加藤俊朗・谷川俊太郎)の紙面です。もともと旧版の本文がゴシックだったのですが、この加藤さんの文体には「明朝ではなくゴシックがしっくりくる」という気がしました。なんとなく、偉そうにみえない感じが合う。明朝だとちょっと偉そうに見えてしまう。

ちなみにこの本は共著となっていますが、詩人の谷川俊太郎さんは生徒役(質問と対談相手)であり、文章を書いているのは呼吸の専門家たる加藤さんご本人です。ライターさんではなく加藤さんご本人が書かれています。なので、ご本人のキャラクターがすごく滲み出ている文体です。カーンと竹を割ったようなキャラクターの加藤さんとなると、やはり明朝ではなくゴシックだよなぁ…という感じです。

ゴシック体といえば、広告の世界の名アートディレクターで知られる副田高行(そえだ・たかゆき)さんが次のような言葉を残しています。

同じ明朝体でもひとつひとつ違うんですよ。モリサワのA1は僕の好きな書体のひとつなんだけど、一見、写研のMM-OKLとそっくり。でもよく見るとA1の方は大きさや太さにばらつきがあるし、ぽってりしていてソフィスティケイトされてないんですよ。そこがなんともチャーミングでね。完成度としてはMM-OKLのほうが上だけど、明朝は言葉に感情が入る書体だから、ちょっと人間味のあるA1の方がより魅力的に見える。反対に感情を排除したゴシックは完成度の高い方がいいですね。

『デザインの現場』2004年4月号(美術出版社)より

「明朝は言葉に感情が入る書体」って、なるほどなー!この一文は「完成度だけでは文字の魅力は測れない」という話の文脈から出てくるのですが、副田さんはさらにこんな名言もこの記事に残していました。

「一文字って、宇宙なんですよ」

深い。

「明朝」と「ゴシック」のバリエーション

「文字」をどうするか問題の第2問め。

明朝体、ゴシック体とひと口にいっても、そのバリエーションはさまざまです。古めかしい文字の輪郭を強調したオールド書体、丸っこくてかわいいゴシック、とにかく極太なゴシック……。

このカバーデザインはデザイナーの有山達也さんによるものですが、ゴシック体のバリエーションのひとつである「こぶりなゴシック」という書体だけで構成した潔いカバーです。

これ、画像ではなかなか伝わりませんが、「こぶりなゴシック」で組んで出力した印字レイアウトを400%に拡大したものを、版画家がリノリウム版に彫ったものを印刷しているそうです。なので、実際の書籍は文字が少しかすれています。

まさに文字で勝負する世界。

この文字、みなさんどこかで見たことがあるのではないでしょうか。砧書体制作所というところが開発した「丸明(まるみん)オールド」という書体です。明朝体なんだけど、丸くて、しかもオールド(古めかしい)な印象を与える不思議な書体です。

これ、ありとあらゆる雑誌、広告の見出しで使われて、「あ、また丸明オールド。あれもこれも丸明オールド!」な時期がありました。この書体が世に出始めたころ、サントリーモルツの広告に使われて話題となった記憶があります。

書体にも流行があって、そういう観点から眺めていると面白いです(丸明オールドが廃れたという意味ではありませんので、誤解なきよう)。

「東京駅」「新宿駅」といったJRの駅の表示に使われているゴシック体は「新ゴ」「セザンヌ」「ゴシック4550」「ゴナ」あたりのようです。

ちなみに「新ゴ」を開発したモリサワは、「ゴナ」を開発した写研に「新ゴはゴナの模倣」として起訴され、最高裁まで争われましたが、結果は写研が敗訴。その後、モリサワがフォント業界を席巻するに至ります。

「新ゴ」はその後ユニバーサルデザインを取り入れた書体「UD新ゴ」に進化、JR東日本の券売機、電光掲示板の行き先表示、Nintendo Switchなどに採用されます。

われわれ編集部もお世話になっていますが、モリサワはその後いち早く「モリサワパスポート」という月額課金のサブスクリプションを始めて、今ではアドビ(これまた先行したサブスクの成功事例)と組んで、デザイン業界のスタンダードとなっています。

文字の大きさと読みやすさ

「文字」をどうするか問題の第3問めは「大きさ」です。

現場では「文字の大きさ」のことを「級数」といいます。

じつはこのあたりになってくると、私の場合は完全にデザイナーさん任せで、出てきたレイアウトをみて「もう少し文字大きく」「もう少し行間詰めて」とか曖昧に指示している始末です。

というのも、この仕事を始めたときにはすでにMacintoshマシンによる「DTP=デスクトップ・パブリッシング」が普及していて、昔ながらの活版印刷、写植の世界に一度も触れたことがありません(ちょっと憧れます)。

文字の大きさを表現する単位も「級数」なのか「ポイント」なのか、混乱していました(いまだ実はよくわかってないかも)。

実例として示せるものがちょうど手元にありました。いままさにゲラの段階で編集作業をしている『働くあなたの快眠地図』(角谷リョウ・著)という3月の新刊です。

これが最初にデザイナーさんからあがってきた本文基本フォーマットです。1ページごとの文字数は「34文字×13行」というユルユルなつくりにしています。ビジネスマン向けなんだけどユルい、対象読者は広く取るというのが今回の本のコンセプトなのですが、一瞬見て「本文の文字はもう少しデカくてもいいかも」と感じたので、そのようにデザイナーさんに伝えました。

本文書体を16級にしたのがこちらです。

どうでしょうか。この画像だけだとわかりにくいと思いますが…書体の大きさだけで印象が変わるんです。級数が大きいほうが親しみやすく、どこか胸の内を解放しているような気がします。

文字がデカすぎるとバカっぽく見えてしまうので難しいところですが、今回はこの16級バージョンでいくことに。ちょっと思い切りました。『働くあなたの快眠地図』は「夜眠れない」「寝ても疲れがとれない」といった睡眠の悩みを抱える人を読者ターゲットにしているので、できるだけ文字も大きく、身体的にもメンタル的にもやさしいアプローチを取りたかったからです。

逆に対象読者が「丸善丸の内本店でビジネス書を日常的に購入するバリバリの意識高い系ビジネスパーソン」というような場合は級数を落として、文字量も1ページにタイトに詰め込むようにします。

さきほども例に挙げた、2月新刊『世界一シンプルな問題解決』(中尾隆一郎・著)の紙面はこんな感じです。

1ページあたり38文字×17行なので、わりと文章量を盛り込んでいます。でもいいのです。普段からビジネス書を読みなれたビジネスパーソンを対象にしていますので、値段に見合ったコンテンツ量を提供する意味では「情報詰め込み」は正しい選択です。

編集者によっては本文組みの鉄板ルールがあったりして、「1ページあたり●文字×●行、本文は●級、字詰めは○○、行間は△△、見出し書体は■級」といった形で、読み物に関してはルールを変えないというタイプもいるようです。

というわけで・・・なんだか今日はとっても地味なお話ですみません。

書体とかに関してはデザイナーさんのほうが詳しくて面白い話があるんだろうなぁと思いつつ、ビジネス書の事例も交えて紹介してみました。

記事の最後に、装丁の世界での大御所といえる装丁家・菊池信義さんの言葉を引用します。

「装幀に限らず、どの書体がきれいだとか好きだとかいうのは、デザイナーがいうべきことなのか。そういう疑問がありますよね。この書体がきれいだから、好きだから使う――僕は、そうじゃないだろうと思っている。デザインって、ある目的があって、そのために頭と手を動かしていくことでしょ? 個々の現場で、個々の内容に見合った書体を、その時々で選ぶ。その繰り返しにすぎないわけですから」

律儀にも、菊池は『大漢和辞典』(大修館書店)で、「選ぶ」という感じの語源を調べてみたという。そこには「選」の偏であるしんにょうに、行きまどうという意味が込められていると記されていた。

「選ぶことの中には、つねに迷いが内包されている。たった漢字一文字なのに、含蓄があるでしょう?(笑)文字を選ぶことにだって、やっぱり、つねに迷いがある。この文字でいいのか。この書体を選んで、相手に伝わるのか。僕の場合、いつもそういう逡巡にさらされながら、文字と付き合ってきた。そのとき、いちばん重要になってくるのは、見ることです。文字の歴史を見ると同時に、今、ここにある書体の具体的な表情を見る。そのふたつがあって初めて、選ぶことが可能になると思っているんです」

『デザインの現場』2006年10月号特集「書体の選び方」より

これまた深イイですね。

では、また。

フォレスト出版では編集者を募集中です。

フォレスト出版編集部では現在、一緒に働く編集者を募集しています。我こそはという方はぜひご連絡ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?