「子育ての全責任は親にある」の重圧から脱する1つの考え方

こんにちは。

フォレスト出版編集部の森上です。

礼儀作法や常識に欠けた相手に対してかける言葉に、「親の顔が見たい」という言葉があります。もしわが子がこんなことを言われていたら、自分の子育てや教育を否定されているような気持ちになる人も多いのではないでしょうか。

この言葉の根幹にあるのが、「子育ての責任は、親の責任」という考え方です。

親としてみれば、見えないこの重圧に押しつぶされそうになるでしょう。わが子が大人になって困らないようにと願う愛があるからこそ、余計に責任を感じてしまうものです。子育てには正解がないからなおさらです。

音声メディアVoicyにて「ワーママはるラジオ」の超人気パーソナリティとして知られるワーママはるさんは、新刊『ワーママはるのライフシフト習慣術』の中で、「子育ての全責任は親にある」という重圧から脱する、1つの考え方を提示しています。

今回は、同書の中から、「『18歳になったら子どもを社会に還す』発想を持つ」を公開します。

*

子育ての全責任は、やっぱり親にあるの?

「この子をちゃんと大人になるまで育てていけるのか」と、産院の病室で夜中2時ごろ授乳しながら不安になったことを、ふと思い出します。

核家族化が進んでいるからでしょうか、子育てに対する「責任」が両親の肩にドーンと乗っている、重圧を感じるときがしばしばあります。子どもに何かあれば「親はどうしてるんだ」と言われる風潮が強まり、親側もパフォーマンス的に子どもを怒ってしまったり子どもに我慢をさせている瞬間があると感じたりします。

「孫は責任がないから、思いっきりかわいがれるわ」なんて、私の母が言ったりします。この「責任感」があるから親は子育てを頑張る。一方、親自身を、見えない重圧に縛りつけているような気がしてなりません。ちゃんとご飯を食べさせて、清潔な環境を用意して、人間として礼儀を身につけさせて、人としてまっとうに生きていけるように教育を施して……と考え始めると、気が遠くなりそうです。

一人の命を預かっているので、もちろん「優しい言葉ばかり」かけられるわけではありません。子どもが大人になったときに困らないように、社会のルールを考えて、必死に子育てしている人は多いのではないでしょうか?

そんなときに「子育ての全責任が両親にある」と思うと、満たさなければいけない項目が増えていく気がして、子育てがつらいものになります。

家庭の「心理的安全性」とは?

私は、「子どもは社会からの預かりもので、18歳になったら社会に還す」と思って、子どもを育てています。

預りものと考えれば、親の役割と行動のタイムリミットが見える。役目だと考えています。大事なのは、子どもが安心して過ごせるように家庭内の「心理的安全性」を高めること。Google の調査で有名になりましたが、心理的安全性が高い=チームメンバーに非難される不安がなく安心して自身の意見を伝えられるのは、組織でも家庭でも大事な環境設定です。

では、なぜ心理的安全性が高いといいのでしょうか?

人を疑う(これをやったら怒られるんじゃないかと不安に思う)のは、それだけで精神的なコストがかかります。上司から常に叱責される職場だと、そこに「いる」だけで人は落ち着かない。これは家庭でも一緒です。

子どもは大人と違って、家と保育園や学校しか場所がありません。今日はちょっとストレスが溜まったから、カフェで息抜きなんて、自主的にできないのです。学校でうまくいかなくても、家庭内に心理的安全性があれば、子どもたちは息をつけます。

親ができることなんて意外と少ないものです。できるのは環境設定くらいです。家庭は「子どもが息を抜ける、安心して何でも言える」環境にする。子どもと過ごす時間なんて、私たちの長い人生において十数年しかありません。

9歳以降の小学校高学年になると、幼児期を離れ、物事をある程度対象化して認識する時期がきます。親離れの第一段階です(参考:文科省「子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題」)。子どもも小学校高学年頃から、自分の世界を持つようになるので、実質は10年程度かもしれません。

親がわが子にできる1つのこと

行動遺伝学の研究から、子どもはすでに誕生した時点で、個人(知能や性格、才能)に影響する半分は「遺伝」であるとされています。残りの環境の中でも、非共有環境(家庭外の場所、学校など)から成り立っており、共有環境(家庭)の影響はほとんどないとも報告されています。

そのため、18歳で社会に還すなら、親ができることは、わが子が生まれ持った遺伝の中で「興味関心があること」「得意なこと」を見つけるための選択肢を用意してやる、非共有環境を選ぶ際の応援をしてやる(選択肢を見せてやる、通学支援や学費を用意する)、これくらいしかありません。

親ができるのは「環境設定」だけと考えていますが、この環境設定にも旬があります。

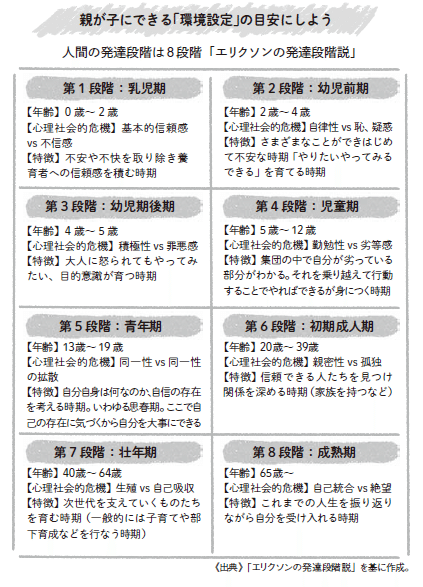

発達心理学者エリクソンの発達段階説によると、人間は8つの発達段階に分かれています。エリクソンは、人間の発達段階を8つに分け、各発達段階に「心理社会的危機」があり、それを乗り越えることで「力」を獲得できると言います。

私たちができるのはこの発達段階に合わせた「危機」を乗り越えるべく、励ましていく、これくらいです。

下記の図に示した発達段階を見ていくと、まさに子どもの発達とリンクしているとわかります。「イヤイヤ期」も「自分が自分が」の時期も、正常な発達なのです。

共働きで忙しく日常で余裕がないと、ついつい大人の都合を優先してしまいがちですが、18歳まではこの発達段階に合わせて寄り添っていくと、親も心に余裕が持てるようになります。

公園でわかる、親が持っておきたい視点

各発達段階での関わり方については、子育ての専門家の方々が多くの書籍やネット情報で配信されているので、ここでは「親」としてのスタンスについて考えてみます。

子育てにおいて「親」側の視点の持ち方には2種類あります。

「ヘリコプター型」と「ブルドーザー型」です。

ヘリコプター型とは、親としての子育ての「視点、解析度」が高いタイプです。子どもに起きた問題を取り除かない、子どもの年齢に合わせて大人の介入度を下げていく。いったん子どもに考えさせる、親が子どもの気持ちを代弁しないタイプです。

一方、ブルドーザー型は、「子どもの問題」を当事者目線で見てしまうタイプです。子どもの前に降ってきた問題を、子どもが解決しやすいものだけを選んで提示したり、そもそも問題を子どもの前に並べないようにしている親は、ブルドーザー型と言われます。

私は、実は公園があまり好きではありません。公園遊びは好きです。砂場もブランコも楽しい。実は、多くの子どもがいる公園が好きではないのです。理由は、見知らぬ子ども同士が遊び始めると、親たちがわらわらとまわりを囲んで、「何かあれば即対応」と子どもたちを見つめ手を出し始めるのを見るのが苦手だからです(ケガの危険性のある1歳児などは別です)。

なぜ苦手か? ブルドーザー型の親が多すぎると感じるからです。

例えば、子ども同士でブランコに乗る順番で揉めたのであれば、私は子どもたちが話し合って解決したらいいと思っています。それを横から「順番ね」「この子が乗ったら代わるね」「じゃんけんしたら」「譲ってあげなさい」なんて保護者の声が聞こえてきます。

保護者からすると提案しているのかもしれませんが、私から見ると「ブルドーザー」として子どもの前に降ってきた問題を除外しようとしているようにしか見えません。

また、子どもたちが遊具の順番を巡って少しでも言い合いになったら、飛んで出てくる親もいます。初対面の子ども同士だから、当然、仕方ないと思われるかもしれませんが、殴り合いを始めたわけでもない。あくまで個人的な意見ですが、私は、初対面だからこそ「話し合いをさせる」「揉めたのなら考えさせる」練習をしたほうがいいと考えています(親同士のパフォーマンスとして親が出て行っているケースもあります。まわりの親からの「揉めているのだから、即対処しないのか?」の視線が気になるからです)。年齢が上がるほど、そんな練習をする機会が減るからです。

将来、親子でお互いの人生を

尊重し合える関係になるために

たまに、ヘリコプター型の顔をしたブルドーザー型の保護者もいます。

子どもの目の前に並べる選択肢も、「親が嫌いなもの、子どもができそうにないもの(と親が判断した)」を取り除いた3、4個の選択肢を並べて、その中から選ばせる。

これは「選択肢」を与えていますが、ヘリコプター型ではありません。そもそも、親の意にそぐわない、選択肢を除外している時点で、ブルドーザー型になっています。

子どもたちが18歳で社会に出たら、そんな選別された「選択肢や問題」ばかりに出会うわけではありません。答えのない問題、情報不足の選択肢、時間がない中判断しなくてはいけないなんてことも、よくある問題です。これまではスーパーの野菜売り場からモノを選んでいたのに、いきなり畑に放り出されて、「好きなモノを取って来い」と言われてもなかなか難しい。

些細な問題や答えがない問題も、子どもの前に並べてやって、子どもが自ら選ぶように小さな頃から訓練していかないと、大人になってから、泥まみれの野菜、食べられるかどうかわからない野菜を見ても、対処ができなくなってしまいます。

先の項目でもお伝えした「召使いママ」のように、親子で依存関係をつくらない、つくらせないのはもちろん、その上で、「18歳には社会に還す」観点で、子どもと自分を切り離して「お互いの人生」を尊重していきたい。そのためには「ヘリコプター型」として、子どもの悩む場面を取り除かないように心がけていきたいものです。

子どもが育ってからの人生のほうが、私たちには長いのですから。

*

今回ご紹介した新刊『ワーママはるのライフシフト習慣術』のテーマは、タイトルどおり、「人生100年時代に向けて、自らの人生をライフシフトする習慣術」です。

【主要目次】

第1章「仕事」の習慣──夫婦は共同経営者、自分のキャリアを大切に

第2章「人間関係」の習慣──ライフステージに合わせた思考法

第3章「子育て」の習慣──親も子も自立する関係

第4章「お金」の習慣──家族と自分のために経済的自立を目指す

第5章「学び」の習慣──人生の豊かさを決めるエッセンス

自らの人生にライフシフトするために必要な重要エッセンスを、ロジカルに習慣術としてまとめた1冊です。興味のある方はチェックしてみてください。

▼同書の特別サイトもあります(関連イベント情報など)

▼著者自らが本書の概要を解説した音声を聴けます

▼ワーママはるさんと本づくりの裏話について話しました

▼本書の「はじめに」「目次」を全文公開中

▼関連記事はこちら(2本あります)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?