記事一覧

【A PROCESS OF ONGOING IMPROVEMENT(継続的に学び続けること)(全ては『月曜日が楽しみな会社にしよう』を実現するために)】

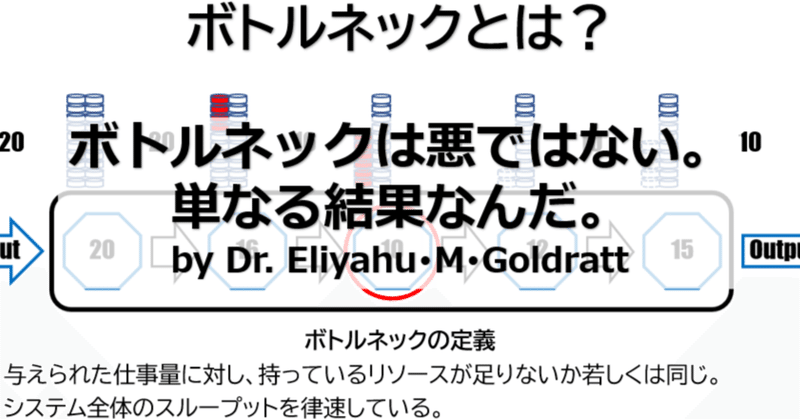

長らく発信していませんでしたが、少しずつ投稿を再開していきたいと思います。 今年は『THE GOAL』出版40周年日本語版の『ザ・ゴール』と、ゴールドラット博士が最初に出版された『The・Goal』の副題には違いがあります。 日本語版は『会社の究極の目的とは何か』ですが、英語版は『A PROCESS OF ONGOING IMPROVEMENT(継続的に学び続けること)』になっています。 私自身、継続的に学び続けることをやっては居ますが、まだまだです。 もう一歩先に進む