ビールの作り方とは?

皆さんこんにちは!

今日は大好きなビールについて書きます。

私がアルコールを口にし、初めて美味しい!と思ったものがビールでした。

ですが、そもそもビールはどうやって作られているのかすら知らなかったので、私なりに調べてまとめてみました。

まずは原料です。

ビールの4大原料は、モルト、ホップ、酵母、水 です。それぞれに様々な産地や種類があり、どれを使うかで味わいが大きく変わります。

また、1つのビールに複数のモルトやホップを用いることも多いです。 醸造家さんたちは、造りたいビールのイメージに合わせてこれらを選び組み合わせています。

次に「せいばく」です。

これは大麦からモルトを作る作業です。焙燥(ばいそう)や焙煎(ばいせん)によって、ビールの色ができます。

次にモルトを機械で砕きます。粗めに粉砕します。

次に仕込みです。

粉砕したモルトとお湯を混ぜた「もろみ」を濾過してクリアな液体になったものを「麦汁(ばくじゅう)」といいます。その麦汁にホップを加え煮沸し、香りや苦味を加えます。

ちなみに最初に濾過した麦汁を「一番搾り麦汁」、その後お湯を注いで更に搾り出したものを「二番搾り麦汁」といいます。

次は発酵。

冷ました麦汁を発酵タンクに移し、酵母を加えます。発酵が起こりアルコールと炭酸ガスができます。3日~10日ほどで完了します。

次は成熟。

「後発酵」もしくは「第二発酵」とも言います。発酵を終えても残っていた酵母が再び活動し、さらに低温発酵が進みます。2週間~1ヶ月ほどで完了します。

次は濾過・熱処理。

熟成が終わったら酵母の働きを止めます。酵母は生きているのでどんどん発酵が進んでしまい、過発酵となりビールの味が変わってしまうからです。

しかし、クラフトビールには酵母を濾過しない「無濾過」のものも多く、無濾過のビールは一般的なビールに比べて濁っており、酸味を含んだ香りや濃厚なコクがあります。酵母が生きている状態でパッケージングされているため、冷蔵庫での保管や、比較的短い賞味期限内に飲むことが必要です。

酵母を取り除く方法は現在では熱処理よりも濾過の方が一般的ですが、「キリン クラシックラガー」、「サッポロラガービール(赤星)」などは昔ながらの熱処理ビールで、今も親しまれています。

できあがったビールは、樽や缶・瓶に詰められ、飲食店や小売店へ出荷されます。

ところで、ラガーとエールの違いってなに?

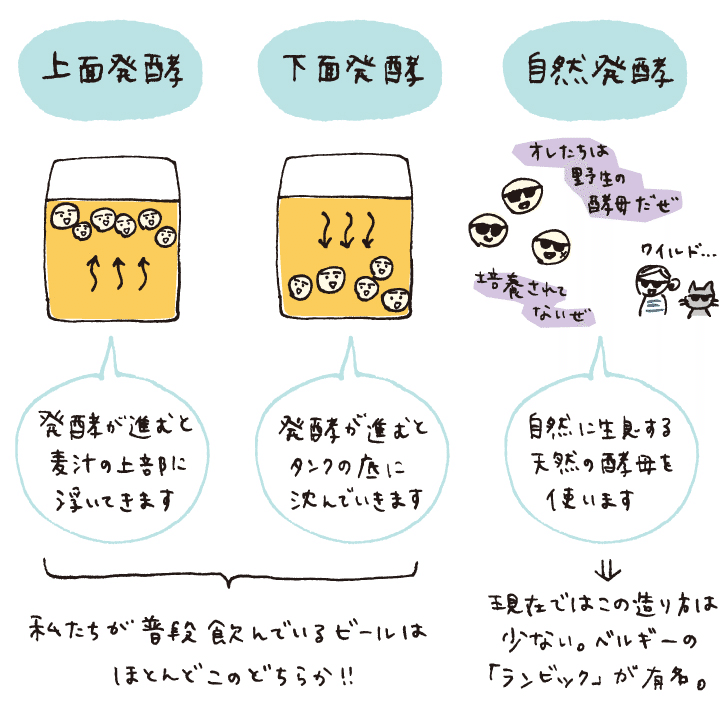

ビール造りにおける発酵は、「上面発酵」「下面発酵」「自然発酵」の3種類に分類することができます。私たちが飲んでいるビールのほとんどは、「上面発酵」「下面発酵」のどちらかで造られています。

そして、上面発酵で造られるビールを「エール」、下面発酵で造られるビールを「ラガー」といいます。よく聞くこれらの言葉、そういう意味だったんですね。

上面発酵(エール)の方が歴史は古いのですが、下面発酵(ラガー)は中世以降に始まり、19世紀以降、世界的に主流となりました。 下面発酵(ラガー)は低温で発酵が行われるため、雑菌が繁殖しにくく製造管理がしやすいといったメリットがあり、一定の品質を保ったビールを大量生産するのに向いていたからです。

私たちがよく目にする大手ビールメーカーのビールも、ほとんどがこのラガーの「ピルスナー」という種類(スタイル)のもの。世界で最も普及しているビールがこの「ピルスナー」なのです。

しかし、ラガーが世界的に普及した後も、イギリスやベルギーではエールが好まれてきました。のどごしが良くすっきり爽快、ゴクゴク飲めるのが特徴であるラガーに対し、エールには芳醇で濃厚な味わいと飲み応えがあります。

またその種類(スタイル)は多岐に渡り、様々なビールの個性や多様性を楽しむことができます。クラフトビールメーカーではたくさんのエールビールが造られており、近年では再びエールの人気が高まっています!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?