菱田春草 【代表作 落葉 猫 ざんまい】36歳夭逝の画家 優しく儚く美しい世界

ちょうど秋なので菱田春草の『落葉』という傑作を

紹介したい。失明の恐怖と闘いながら創作し、

最終的に失明。36歳の若さで亡くなった菱田春草

その儚さを知ると、残された作品の美しさが胸に迫る

短い画業ながらも、代表作のうち四点が重要文化財に

指定され、近代美術として最多となっている

淡い色合いがゆえに、画像では作品の良さが

10%も伝わらないのではないかと思われる

ホンモノはとてもとても美しいその美しさに驚かされる

・調べていたら想定外に『猫』成分が多かった

・代表作は『落葉』でもあり『猫』でもあった

・『落葉』は「東京 代々木」の雑木林

なんとなく山深い場所をイメージしていた 意外

というわけで、

落葉と猫を主にその他作品など含めて紹介したい

【速報】

ちょうど、

東京国立近代美術館70周年記念展の情報UP

2023年3月に菱田春草の猫出ます!

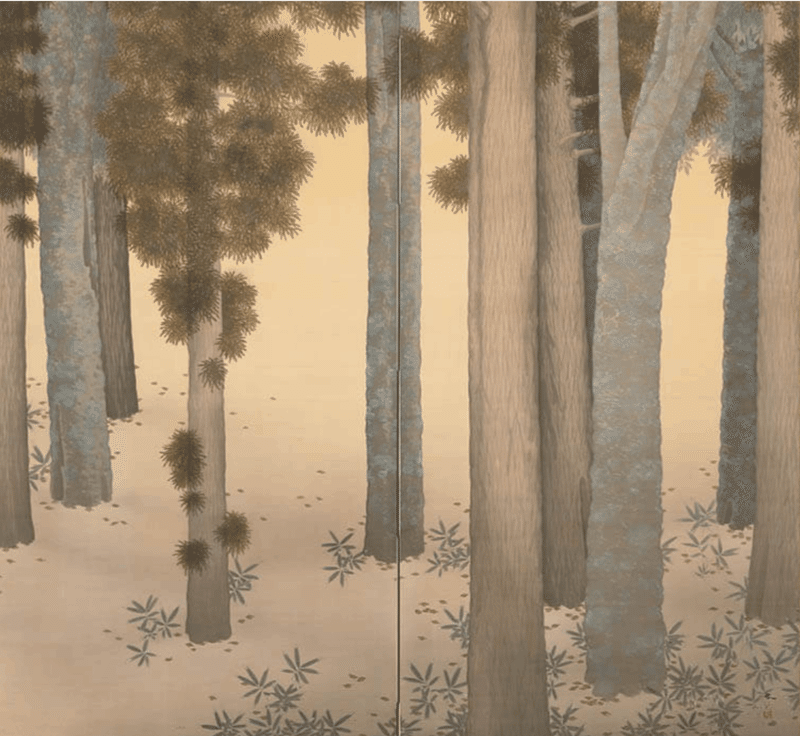

【1】「落葉」ざんまい

ー 菱田春草作 「落葉」は 5作品存在するー

「落葉」とは春草は病気療養のために

住んでいた東京代々木の雑木林を描いた作品の連作

いずれも明治42(1909)年

春草は「落葉」を描いた2年後に、36歳の若さで亡くなった

①落葉 福井県立美術館

屏風に描かれている雑木林に、枯れ葉が舞い落ち、

地面を物悲しく染めていく

右隻には柏の木が、葉の葉脈や虫食いの跡までも捉えた

精緻な筆使いで描かれている

左隻には杉の若木が描かれ、クヌギの落ち葉が積み重なり、

萎びている。枯れ葉の上には2羽のヒガラ。

抑制された濃淡と、巧みな遠近感の中に

雑木林が浮かび上がってみえる

福井旅行の際と、展覧会の出張で福井から周ってきた時、

計3回ほど鑑賞

好きすぎる。近代の屏風で一番好き!!

声を大にして言いたい

現物はすごーくすごーく美しい色です

紅葉している葉の色合いが素晴らしい

紅葉とこちらの緑のコントラスト 優しい

YouTube動画よりこちら

この淡い上品な美しい色合い

現物の見た感じはこれが一番近いかもしれない

元データこちら

この作品を見ると毎回モッコウバラを思い出す

この上品な淡い優しい色

秋篠宮家の眞子さまの「お印」は

モッコウバラ(木香茨)だった

ご両親ともにこの花が好きで紀子さまが選んだ

お印とは)皇族が身の回りの品などに印される紋章

シンボルマークのこと

春草の絵には皇室感のある上品さを感じる

②落葉 永青文庫(重要文化財)

永青文庫(熊本県立美術館寄託)

網膜炎を患った菱田春草は、

療養のため東京、代々木に転居し

た。半年間は絵筆をとることも叶わなかったが、

小康を得ると、静養中に散策していた

自宅付近の雑木林を題材にして制作に励んだ

複数存在する《落葉》と題された作品からは、

土坡の線や透視図法を用いずに、色づかいと、

樹木の配置や落葉の散り具合によって、

いかに自然な奥行きを表現するかに腐心していたことが窺える

締め切りが迫った頃、表具屋から新しい屏風を手に入れ、

短期間で描き直して出品した本作は、

第三回文展で最高賞を与えられた

春草が短い生涯で到達した境地は透明な静寂に満たされている

締切迫り、短期間で描き直した作品が重要文化財

元データこちら

③落葉 永青文庫 (未完成)

落葉 制作順序判明

制作順序論争

福井県立美術館の「落葉」と、永青文庫の「落葉」の

制作順序について、長い間、美術界の論争になっていたとのこと。

2014年に菱田春草の生誕地・長野県飯田市において「製作控帖」が発見され、福井県立美術館所蔵の受注は、明治42(1909)年11 月で永青文庫より後だということが判明。福井県立美術館版は「落葉」連作の中で装飾性を追求した到達点ともいえる重要作品 であることがわかった

④落葉 茨木県近代美術館

連作の中でも早い時期に描かれたと考えられている

屏風の両端に、幹をあらわにした

クヌギやケヤキなど落葉する大樹が配され、

中央にはそれぞれ葉に特徴のあるカシワとスギの若木が描かれ、

地面には一面に落葉が散り敷かれている

林の奥は霧のようにぼかされ、

さらにその奧に続く雑木林を想起させるような画面構成をとり、枝にとまったヤマガ ラと落ち葉をつつくシジュウカラが

画面にアクセントを与えている

装飾的にすべてこちら側を 向いているわりには虫食い穴も

リアルに描かれているアオギリやカシワの枯れ残った葉や

落葉の描写には輪郭線が用いられているが、

木々の幹や枝は色彩だけでそれぞれの特徴を

うまく捉えており、また同時にその立体感や、

手前の木と奧の木との間の空気の感じまでみごとに表現

さらにはこれら数限られた対象を描くのみでこの雑木林の全体の雰囲気までたくみに描き出すことに成功しており、

春草のある到達点を示す作品と言える

元データこちら

元データこちら

⑤落葉 滋賀県立近代美術館

この作品は

落葉一連の作品の中で最も早い時期の作と推定される

元データこちら

長い間 落葉は1作品のみと思っていた

何度か見た落葉はたまたま福井県立美術館のものだった

《親友 横山大観が同じ年に描いたニュアンス近い作品》

【2】「猫」ざんまい

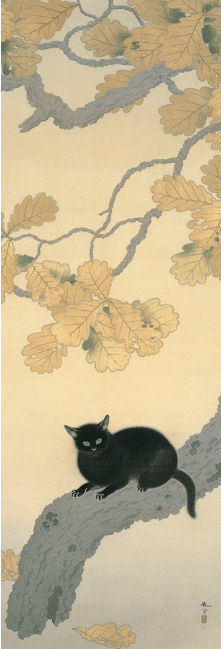

◼️黒き猫 (重要文化財)

永青文庫(熊本県立美術館寄託)

画家の命ともいうべき目をわずらいながらも、

日本画の革新に挑み続けた菱田春草が、

36歳の若さで亡くなる前年、第4回文展に発表した作品

秋になり、枝から離れる直前、落ち着いた輝きを放つ柏の葉を、

絵絹の裏にも顔料を塗る裏彩色の技法によって表現し、

幹には、じっとこちらを見つめる黒い猫を描く

この年の文展には、屏風「雨中美人」を

出品するつもりで制作していたが、

着物の色が思い通りにならず、

予定を変更して5日程で描き上げたという

5日で重要文化財描き上げる

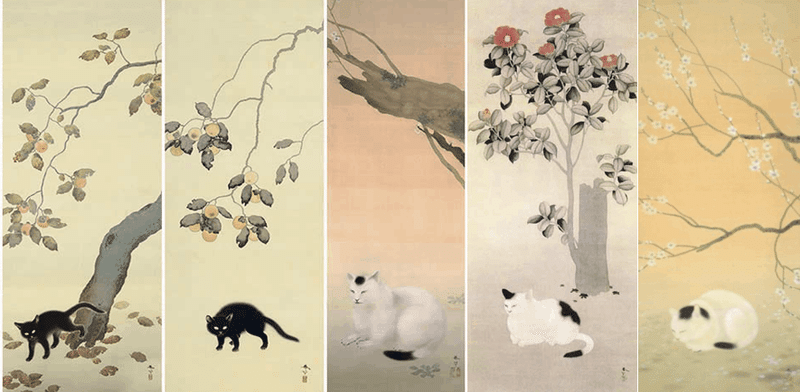

◼️その他 猫作品

白き猫 1901年 椿に猫 1909年 春日1902年

左から3作品は 生誕140年 菱田春草展に展示された主な猫作品

(右2つは未確認)

こんなに猫三昧だったとは

◼️9匹いた猫

【3】菱田春草について

■経歴要点

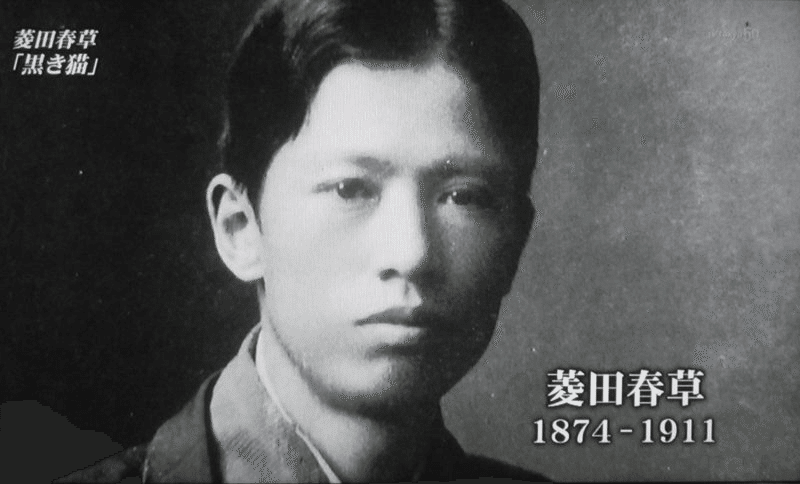

◼️1874年- 1911年(明治7‐明治44)没

◼️36歳という若さでこの世を去る

◼️眼病を患う

明治40年ごろより眼病の悪化していく病状と

小康状態のなかで近代日本画の代表作品と言われる

名作を描き、44年ついに失明

◼️悲劇的な生涯、15年という短い画業

◼️近代美術史上に燦然と輝く名作を数多く残している

◼️インド・アメリカ・ヨーロッパへ渡航

1903年(明治36年) インドへ渡航

(横山大観とともに)

1904年(明治37年)

アメリカ・ヨーロッパへ渡航 翌年帰国

(岡倉天心・横山大観とともに)

◼️岡倉天心・横山大観が彼の早すぎた死を嘆き悲しむ

大観は晩年に至るまで、自身が日本画の大家と

褒められるたびに 『春草こそ本当の天才だ。

もしもあいつ(春草)が生きていたら、

俺なんかよりずっと上手い』 と語っていたという

◼️朦朧体(もうろうたい)を確立

伝統的な日本画に欠かせなかった輪郭線をなくし、

没線描法という描き方により空気を表現しようと

した手法。明治時代、岡村覚三(天心)のもと、

菱田春草らによって確立

当時はぼやけてはっきりしない手法であると、

悪意を持って朦朧体と呼ばれた

朦朧体を用いた作品例 夕の森

墨によるぼかしとわずかな色によって、夕暮れ時の風景を表現

アメリカの展覧会で展示したと考えられる作品

日本では批判された朦朧体(もうろうたい)だったが、

アメリカでは高く評価され、売れ行きも好調

春草はアメリカ外遊で朦朧体への自信を深めるとともに、

色彩の重要性を再認識

西洋の人々に、ホイッスラーなどの絵画を

思い起させたとされる風景画の一つ

元データこちら

■経歴詳細

あまりに美しくまとめられているサイトを発見

サイト自体芸術!

きっと春草愛の強い方が作成されている気がする

経歴の詳細と作品が時系列で並べられていて、

ひじょうに分かりやすい、美しい、 溜息

■家族 本人イケメン 奥様可愛い

ご本人イケメン

奥様アイドルみたいに可愛い

お子さんももれなく可愛い

美しい

◼️家族 兄弟インテリ

兄)菱田為吉は東京物理学校教授(現:東京理科大)

明治期の多面体研究者。木材を切り出し作成した

65種の多面体模型を作り、

彫刻芸術としても評価されているとのこと

多面体気になる 詳細こちら

※為吉はこの写真には写っていない模様

弟 )菱田唯蔵は九州帝国大学、東京帝国大学教授

唯蔵は上京して東京帝国大学へと進学し、

その学生時代は春草が唯蔵を同居させ

学費も一部負担していた

春草が最晩年に試みた大作(屏風)

奥様かわいい 奥様を描く春草にもキュン

元データこちら

1910年の文展に、この「雨中美人」を

出品するつもりで制作していたが、

着物の色が思い通りにならず、

後に重要文化財となる黒き猫を描いた

可愛い奥様を描いた屏風見たかった

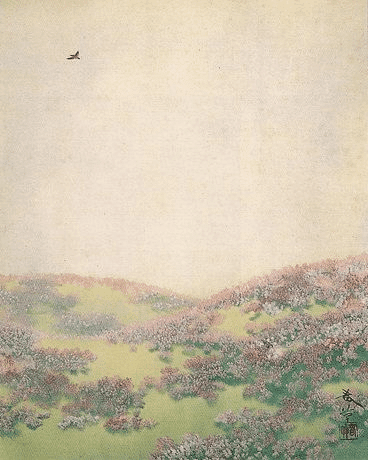

【4】気になる作品紹介

暮色

春色

1904年から1年半にわたり巡遊した欧米では

予想以上の好評を得る。《春色》はこの頃、

春草がこれまで追究してきた朦朧体を確立するとともに、

その表現に自信と課題を見出す転換期に描かれた作品

元データこちら

白牡丹

元データこちら

このデザインの着物があったらサイコー

秋草

左:横山大観、右:菱田春草

大観と春草の合作の銀屏風

酒井抱一の「夏秋草図屏風」に近しいものを感じる

『琳派風の手法を取り入れていった』とあるので、

それが現れているものなのだろう

情熱的で感情派の大観と、冷静で理知的な春草

対照的な性格の二人だったが、美術学校の頃より仲が良く、

模写へ行くときも一緒だった。

後に大観が海外に渡ることになった際も、

大観は春草に声をかけて連れ立っていき、

苦楽を共にしながら互いに成長

素敵な関係性

春丘

元データこちら

雀に鴉

元データこちら

青波舟行

船の浮かぶ海景を詩情豊かに描いた

波を点描風で表現

全体に淡い絵柄だが、西洋の印象派を連想させもする

巧みに空気感を描出し、春霞に包み込まれるような感覚を表現

元データこちら

海の質感、なかなかない感じ

明治にこの感覚、今見ても新しい

紫陽花

横山大観とともに朦朧体と称された技法が

非難された頃のものであるが、

洗練された格調高い一作となっている

冷静に計算された構図と抑えた色調は、

紫陽花の持つ華やかな中にも淋しさの漂う雰囲気を

満喫させてくれる

54×112サイズ

元データこちら

富嶽

春の穏やかな気配のなかに、凛と立つ富士の姿が描かれ、

下方には松の生じる砂州を配しており、

三保の松原と富士を描いた伝統的画題

明治30年代前半、日本画の中に空間性を

取り入れようとしていた春草は、

横山大観・下村観山らとともに朦朧体と呼ばれる

画法を試みていた

本作品中央にある霞の描写は朦朧体の典型的な表現で、

「富嶽」には初期の朦朧体特有の色彩の混濁がみられず、

海面には点描風の彩りを施し、

松原の一部には鮮烈な緑を用いている

このような傾向は明治30年代後半からみられるようになり、

これは朦朧体批判を受けた後、欧米遊学を経て帰国し、

色彩の研究に邁進していた頃の作品

「富嶽」は春草が弟の唯蔵に結婚祝いとして贈ったもの

春草は唯蔵の面倒を良く見ていたようで

菱田家や春草兄弟の絆を伝える貴重な資料でもある

元データこちら

春秋

双幅 ※上下の絵がセット

木立を描いているが「落葉」(重要文化財)のように奥行は無い

朦朧体と批判されていた頃とは異なり、

はっきりした線が描かれているこの頃から春草の絵は、

写実性だけでなく形や色の印象も高めるようになっていった

省略された背景、装飾的な樹木の描写、

写実的な動物の描写など「黒き猫」(重要文化財)と同じ画風

元データこちら

月下富岳

月光に浮き上がる富士

この作品色の表現もまた天才的と言えるでしょう

月に照らされた雲がゆっくりと流れる様子を感じられるような、 美しい作品

元データこちら

こんなに淡い色彩で、月に照らされる富士山描くなんて

発想と技術がスゴイィ

秋林遊鹿

1908年の春、春草は病のため視力が衰え、

制作や飲酒を禁じられた。活動を再開できたのはこの年の12月に入ってからのこと。翌年には、静養先近くにあった

東京代々木周辺の林をもとに、

秋の情景を描いた名作がいくつも生まれた

木肌の表情や質感、木々の配置や空間を知りつくした

その場所を舞台に、この作品も描かれた

元データこちら

鹿のお尻の感じがリアル

春庭

明確に天地を分けず、空には茜色、地面には若草色を刷き、

その境目を空刷毛でぼかして美しいグラデーションに

仕上げたところに、「朦朧体」研究の成果が現れている

寄り添う孔雀鳩の羽は純白で、脚は深い紅色

さらにつつじも紅白の二色で描かれており、

祝い事のために制作された絵であるとも考えられる

元データこちら

微笑

第二回絵画共進会に出品された作品で、

人物の描写に古画模写の経験を生かされている

23歳頃の作品!

元データこちら

賢首菩薩(重要文化財)

没線彩画描法を確立し、色彩の濃淡だけで画面を構成し、

空気や光線を表現しようと始めたが、その後線はしだいに復活

その線は従来の太い、細いの線とは性格が異なり、

釈迦なら釈迦の円満な容貌を意味する線、

いわば象徴的な線であった。色彩研究の上に加えられた

この線によって、これまでの画風は新しい様相を呈した

この方法に自信を得た春草は、ますますこの方法を追求、

第1回文展に発表したのが、この≪賢首菩薩≫

春草はこの作品で、線のように見える部分も色面も

すべて点描式に塗りつぶし、その上に細密描法を用いて

模様を入れ、明暗というよりは色調によって

遠近や立体感を出す新しい技法を開拓した

しかしその苦心は当時の審査員には理解されず、

落選しかけたが、天心、大観らの強い主張によって入選、

二等賞第三席を得た

作品の題名になっている賢首菩薩は中国唐代の僧侶で、

華厳宗第三祖

元データこちら

落選しかけた作品が今や重要文化財

王昭君図(重要文化財)

168×370㎝ 大きめ

春草は、長野県飯田市出身、

16歳で結城正明に毛筆の手ほどきを受け、

翌年東京美術学校に入学、横山大観下村観山と共に

岡倉天心に画才を認められ、その後日本美術院の創立に参加

明冶35年(1902)第12回絵画共進会に「王昭君」を出品、

銀牌第1席を受けた。 中国漢の元帝が後宮の美女王昭君を

匈奴の王に送る哀愁惜別の情景を描いたもの

朦朧体といわれる没線法に精進していた頃の代表作

28歳頃に重要文化財に指定される作品を描いていた 驚異的

元データこちら

近くで見たくなる

富士の巻狩

鎌倉殿の13人を見ている人は飛びついてしまう題名

頼朝が家臣を連れ富士で軍事演習(鹿や猪などを狩る)していた

※描かれたのが頼朝の巻狩かどうかは未確認

左の鹿がカワイイ

詞書:烏丸光廣 筆 画:俵屋宗達筆 重要文化財

巻狩の絵を見て、この絵がフラッシュバックした

鹿と下にいる狐?のフォーメーション同じ

【5】過去の気になる展覧会

①菱田春草生誕140年記念大回顧展

過去開催 東京国立近代美術館2014年の展覧会

行けなかったが、ポスターイケてる、図録素敵、

陛下来られていたりでこれは行きたかった!

次の150年は必ず行かないと!2024年 2年後に期待

◼️ポスター

「落葉」連作に描かれている植物をお尋ねになるなど

熱心にご観覧されたとのこと

ポスター可愛い 文字のところにネコ

◼️図録

菱田春草の展覧会図録

デザインが素敵すぎるー。このシンプル好き!!

◼️展示作品まとめ

②嵐山福田美術館「大観と春草 ー東京画壇上洛ー」

横山大観・菱田春草をはじめとする

東京画壇の画家による日本画作品を展示

このポスターの色彩素敵

展覧会情報 こちら 写真多数!

この表欲しい

この展覧会センスがイイ

③嵯峨嵐山文華館「花ごよみ」

ー横山大観 ・ 菱田春草 らが咲きほこるー

「花庭」が展示されていた

この展覧会色彩が美しい 行きたかった

元データこちら

調べて思う、日本画あるある

画像がくすんで見える (魅力伝わりきれず)

技術の進歩でこの現象改善できないかしら、、

展覧会があったらぜひホンモノの『落葉』作品、

他、淡い色合いを楽しんでいただきたい

【6】参考

代々木の菱田春草と《落ち葉》

https://jt-art-office.com/img/i_20120127.pdf

映画

フェノロサ、横山大観、菱田春草、下村観山、

木村武山登場とのこと

気になる

おわり

菱田春草の親友、竹内栖鳳

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?