もし一つしか言葉を交わせなかったら、人はどんな言葉を選ぶだろうか。〜コロナ禍中の一歳半健診〜

怖かった次男の1歳半健診がやってきた。

1歳半健診とはいうものの、このところの禍で延び延びになり、すでに次男は1歳半をだいぶん超えている。

言葉は、まだ出ていない。

長男の時は、たくさんではないけれど、言葉は出ていた。

それでも、「腕は?」「足は?」「耳は?」の問いに指さしはできなかったし、「犬は?」「車は?」の問いにも、答えられなかった。

「このぐらいには、できてて欲しいんですけどね」

空気が凍り、気まずい沈黙が流れた。

そして運悪く、歯科衛生士さん、栄養士さんの部屋でも同じような状態になった。

針のむしろ。四面楚歌。泣きっ面に蜂。

帰り道、一生懸命作り笑いをしていたけれど、『よだかの星』(宮沢賢治)のよだかになった気分だった。鷹(たか)はかっこよくて、強いヒーロー。だけど、たかはたかでも「よだか」は全然違う。周りから「実にみにくい」と言われてしまうし、どの鳥からもバカにされる。

周りのお母さんは皆オシャレでハツラツとして見えたし、周りの子も皆おりこうさんに見えた。

それだって、僕は今まで、何にも悪いことをしたことがない。

(中略)

泣きながらぐるぐるぐるぐる空をめぐったのです。

(宮沢賢治『新編 銀河鉄道の夜』新潮文庫)

わたしの声かけが足りないから、こうなっているんだろうか。わたしの育児が間違っていたから、うまく育たなかったのだろうか。そもそもわたしが弱気で自信がなくて、感情に波があるからそう捉えてしまうんだろうか。帰ってからも、ぐじぐじ悩んだ。

わたしを支えていたのは、「まもなく2児の母になる」という事実と、そのためには立ち止まっていられないという想いだった。もしわたしが妊娠していなかったら、もっとひどく落ち込んでいたと思う。だけど、お腹の中に新しい生命がいて、そのお腹の中の命も無事に守り育てなければと思うことで、自分が考えなければならないことを増やして、一つの悩みに負荷がかかりすぎないようにしていた。そうして、長男の成長という悩みに、正面から向き合うのを避けていた。

わたしにはそういうところがある。

不誠実かもしれないけれど、そうでなければ自分を守れなかった。

………

長男はその後、言葉については著しい発達を見せ、今では朝起きた瞬間から寝る直前まで、ズーーーーーっと話している。本やお話が大好きで、四六時中何かお話しして、とせがまれて困ってしまうし、時々は、オリジナルのお話もつくっている。(その様子は、以前noteに書いた)

遅かった歯も3歳までには生えてきた。食事については、今でも少食ではあるけれど、幼稚園の給食は特別に配慮してもらわなくても食べることができているし、家でも以前に比べればだいぶんマシになった。

ちなみに、長男の3歳児健診はあっけないほど、何もなく済んだ。最後には保健師さん(この時はご年配の優しそうな方でした)と、

「長男君は、次男君が生まれて寂しい思いをしているかもしれないね。今日は長男君、お母さんと二人だけで来られて嬉しいと思うよ」

なんて、ル・クプルもびっくりな、ひだまりの縁側でお茶でもすすっているような平和な会話をしていたぐらいである。

だから、わたしは経験上、「子どもの成長には個人差があって、1歳半健診で求められた基準に達していなくても、3歳くらいまでに取り戻せることがある」ことを知っている。

次男が今、意味のある言葉を発していなくても、その後で言葉が出てくる可能性は極めて高い。

恐れることはない。

そうと知っているのに。

春はやってくるのに。

1歳半健診はよほどわたしに強烈なトラウマを残したのだろう、数日前から食欲がなくなった。

頭痛もする。

問診票を書いている時には動悸がして、頭の芯が痺れるような感じになって書けなくなった(夜中息子たちに泣かれたこともあり、2日がかりで書いた)。

手が重くなる。

せめて、丁寧に、ゆっくりと書いた。

……

次男の1歳半健診は、午後からだった。

だけど、このコロナ禍で、受付票が11;30から配布されるらしい。

わたしは長男の時の失敗を繰り返すまいと、11;10くらいに保健センターに到着した。

受付番号札は、なんと2番。

配布を待っていると、後からお母さんたちがポツポツやってきた。

中には、お子さんを連れている方もいたが、わたしは直視することができなかった。

「あの子はもうおしゃべりしている」

「あの子は手を引かなくても、ちゃんと親の後をついて歩く」

「お利口さんに待つことができる」

そういうのを見てしまったら、あの日の光景が蘇り、かろうじて保っている自分の「大丈夫」が崩れて、受診拒否してしまいそうだったから。

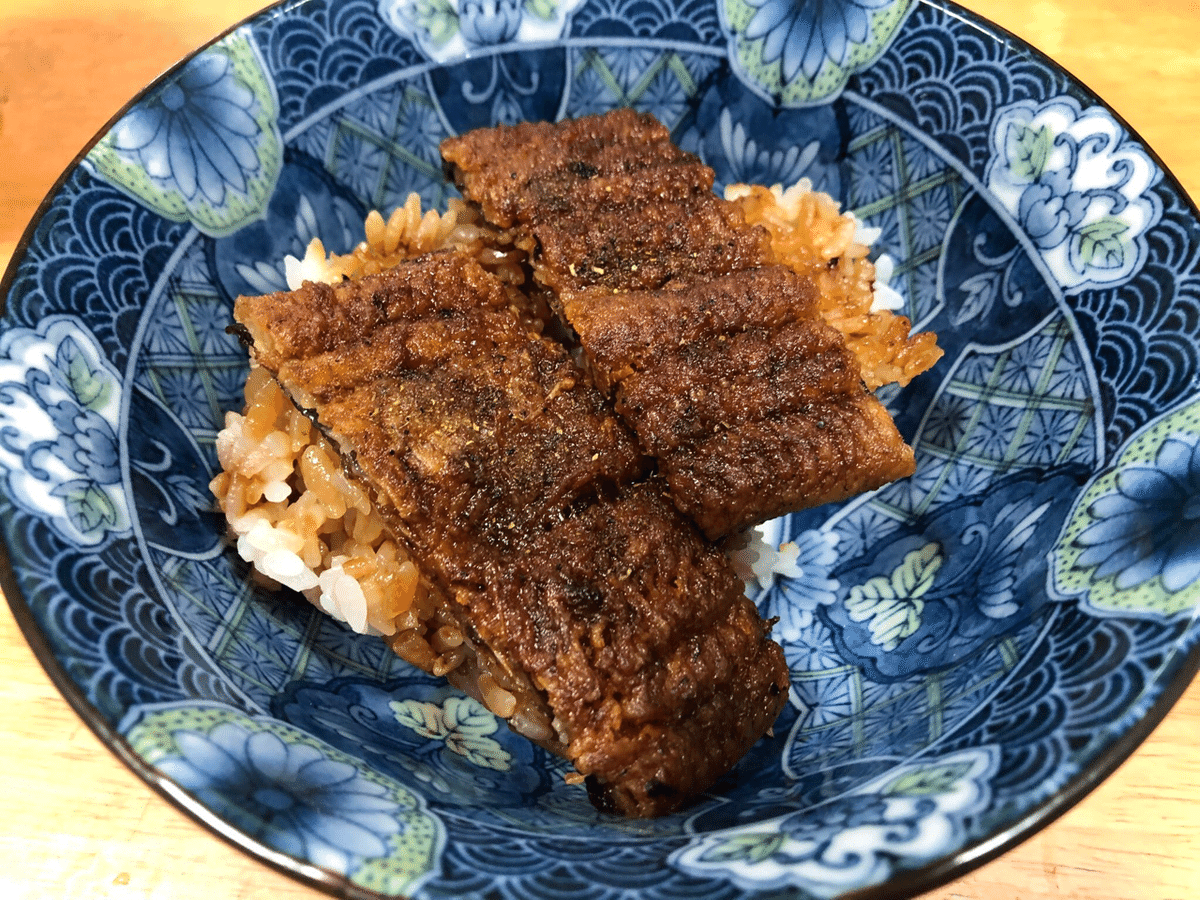

いったん家に帰ってバタバタと、うなぎを食べた。

食欲はなかったけれど、無理やりご飯のカタマリを飲み込んだ。香ばしい風味が口いっぱいに広がる。プレッシャーに負けないように、大口を開けて頬張り、わざとらしくゴックンと飲み込んで、「わたしは今高級なものを食べ、身体に栄養を補給しているのだ」と意識づけるようにした。

前日の夜は、美容院でもらったちょっといいトリートメントをした。

そして受付の帰り道、おやつも買った。

さんざんいろんなことをして自分を元気づけ、保健センターに戻る。

「2番の方どうぞ」と言われて、平静を装い案内された奥の部屋へと歩く。

奥の部屋には薄暗い長い廊下が続いていた。ドアのところではフェイスシールドをした三人の職員さんが並んで会釈している。皆さんにこやかで、レストランの入り口で「いらっしゃいませ」と歓迎されている気分になる。

長男の時よりあきらかに人手が必要で、今日のためにたくさんの方が働いてくれていることがわかった。

室内も長男の時とは違って広く、ソーシャルディスタンスに配慮され、机がまばらにおかれている。

私たちと保健師さんは向かいに座る。両者の机の間には透明な仕切りがあった。

窓際から明るい日がさしていた。この日、最高気温は36℃。猛暑日の太陽は一点の曇りもない、まぶしい光で窓際のわたし達を照らす。

それは逃げ場のないスポットライトに照らされたようで、わたし達は一気に舞台上に引き上げられたみたいだった。やるしかない。わたしは不思議と肝が据わるのを感じた。

「あ、あ、あ、!!!!」

次男はいつもと違う環境に興奮したのか、窓を指差して何かを言っている(宇宙語)。

………

最初の保健師さんとは、面談だけで終わった。

簡単な養育環境などの質問の後、本題へ。

「悩みはありますか?」のところに「言葉が出ない」と書いていた。

「真似をすることはあるんですけど、それが何なのかは理解していないみたいです」

「パパ、ママは言いますか?」

「言いません」

「そうですか…」

「目が合わないとか、迷子になるとか、そういうことはない?」

「はい、むしろ…」

と言いかけたら、眠くなった次男が抱っこをせがんできた。

「あーあーあーーーーーーー」(泣)

「すみません、ちょっと抱っこします」

立ち上がってゆらゆらしながら話す。

「ものすごく甘えん坊で」

「そうだね、べったりな感じだね」

「はい、そうなんです」

「積み木は積めますか?」

「はい」

「どうやって持つ?」

「そのー、親指と人差し指で、つまむように」

「本当は、ここに積み木があればいいんだけど、今コロナのせいで置けないから」

…そういえばそうだった。長男の時は積み木が置いてあって、積めるかどうかテストされたんだった。

「こっちの言ってることは、わかってるみたい?」

「はい」

「どんなことがわかっていそう?」

「ええーっと、こっちおいで、とか。ダメ!とか」

「じゃあ、○○持ってきて、っていうのはまだ出来ないか」

「はい、それはまだ出来ません…」

(目を部屋正面のホワイトボードにうつす)

「あそこに貼ってある、物の名前はわからなそう?」

ホワイトボードに、大きく猫や車の絵が貼ってあった。

これも、コロナ感染予防対策で、実際に指を触れて指さすことはしないらしい。

「あー、わからないですね」

「わかりました。では、最後にちょっと言葉のことで保健師さんと話してね」

「はい」

あっけなく、平和に、穏やかに、終了。

……

その後、身体計測、歯の検診、歯科衛生士さんの話、栄養指導と前回同様に続いたけれど、すべて穏やかに終わった。

指摘されることはあったけれど、「少しずつやっていってね」という感じだったり、「もう二人目だからわかっていると思うけどね」という注釈付きだったりして、誰も頭ごなしに「やめてください!」と言う人はいなかった。

栄養指導の時は、次男が眠気マックスに達していて、立って抱っこしていないとわんわん泣く感じだったのだけど、部屋に入った途端、「いいのよ、リラックスして」と言われ気が抜けた。もしかしたらそのぐらい、わたしの表情が固かったのかもしれない。

「お母さん、きれいな字を書かれる。学校の先生みたいね」と言っていただいた。

丁寧に書いておいてよかった。

………

そして、最後の保健師さんとの話。

「ここでかけてお待ちください」

こんな時期まで言葉が出ないのは深刻だとか、今すぐどこかを受診しなさいとか言われるのかなぁ、と覚悟をし、座して死を待つ。

「言葉が出ないっていうことでお悩みのようなんですけれど」

「……はい……」ゴクリ。

裁判官から判決を言い渡される被告人みたいな気持ちになる。

「言葉は、個人差があるからねえ…」

ふぇっ?

「…2歳ぐらいから話し始める子もいるからねえ…」

ふぇっ、ふぁ、は、はい。

あまりに穏やかすぎる。凪だ。なぎ。どうしたんだ。わたしが長男の時に見たのは幻か?幻を見たのか?

この人は神か仏ではあるまいか。輪郭は。ある。実在しているらしい。頭の上に輪っかはついてなかったから天使でもなさそう。

「2歳だと割とすぐ来ちゃうから…、うーん、そうですね。じゃあ、半年後に電話しますわ」

はい。

「その時に、あまりに進歩がないようなら、こちらでやっていることば教室なども、ありますので」

ああ、はい。

保健師さんは静かに微笑んで、

「じゃあ、今日はこれで終わりです。お疲れ様でした」

と言った。

地に足が着いてない感じで、ふわふわとしている。

わたしは深々と頭を下げた。

「ありがとうございました」

………終わった。

終わってしまった。

あんなに覚悟して、行きたくない行きたくないと思っていたのに、そこは別次元の優しい世界で、立ち去るのがちょっとだけ、寂しかった。

わたし達はギラギラと照りつける太陽の下に、出て行く。

今度は、健診中ずーっと泣いている女の子を見た。お母さんは、「何がイヤだった?」と聞いていた。

帰り道に見たのは、

大量のゴミを運んでいる外国人女性。

やるぞ、と言いながらコーラを飲み干す電信柱の工事の人。

暑さとまぶしさに目を細めて歩くスーツ姿の人。

みんな、汗水流して頑張っている。

誰も颯爽と去っては行かなかった。わたしと同じペースで、ゆっくり歩いているように見えた。

………

「もし、言葉を少ししか交わせないとしたら、どんな言葉をかけますか?」

今回の1歳半健診は、直接手を触れない、距離をとるというだけでなく、面談時間もできるだけコンパクトにしようとする配慮があった。

この健診のために心を尽くしてくださった多くの職員さんたちには、もちろん感謝している。

しかし、わたしが一番救われたのは、

「人は、限られた条件で話すとき、厳しい言葉は落として、優しい言葉を残すのではないか。」

と思えたことだった。

普段は全くかかわりのない人が、保健センターで交わる。

それは登山中の登山者同士の挨拶に似ているかもしれないし、あるいは病院で、偶然一緒になった病人または病人の家族に似ているかもしれないし、ふと入ったお店のお客とマスターの関係に似ているかもしれない。

もちろん、専門職に見てもらうという点で、ただの人と人との交流ではないが、「限られた状況で何かを伝える」時、やはり人は無意識に優しい言葉を選ぶのかもしれない、と感じた。

そして、どうしても「これはやめて」と伝えなければならない時は、相手を必要以上に傷つけないよう前置きをする。なぜだろう、不思議なのだが、時間に限りがある時ほど、時間はないのに、相手を気遣う言葉が多くなるようだ。

**

自由になんでも話せて、時間もそこまで気にする必要がないと、ついダラダラと自分の思ったことを話してしまう。時には、ついついあれもこれも言いたくなって、「あれは気をつけて」「これは良くない」と畳みかけてしまったりする。結果、双方が疲れる。

人生は無限だと思うと人に対して喧嘩や文句が多くなるけれど、明日死ぬと思うと感謝の言葉が多くなったりする。そういうものなのかもしれない。

カウンセラーの人も「時間は50分と必ず決めています。そうでなければ、話す人も余計なことを話しすぎてしまうし、聞く人も疲れてしまう。双方が傷つくことがあります」と言っていた。

自分も相手も守るコミュニケーションとして、「限りある時間と言葉で生きていく」ことを意識することは、案外大事なことかもしれない。

そう気づいた。

…………

一つだけ言葉を選ぶとすれば。

わたしなら何というだろうか。

知らない人なら、「お元気で」とか、「気をつけて」かな。

きっと多くの人がそうだろう。

人は、シンプルに突き詰めれば、けっこう優しいのだ。多分。

その事実は、とにかく保健センターの人が怖い怖いと言い続けてきたわたしに、ごめんなさいの気持ちと、ありがとうの気持ちを思い出させた。自分の器があまりに狭いばかりに、受診前まで「怖い」以外の感情を感じることができなかった。

だけど、一つだけ、と言われてできるだけ優しい言葉を選ぼうとするくらいには、この世界は優しいのだと思う。

コロナ禍で、人の持っている優しさを見たわたしは、次男の1歳半健診を、ずっと忘れないだろう。

「ありがとうございました」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?