アナロジーとは何か?『才能をひらく編集工学』【無料公開#15】

8月28日発売の『才能をひらく編集工学』より、本文の一部を無料公開します。「編集工学」とはなにか、「編集工学」におけるものの見方・考え方を知ることができる第1章「編集工学とは?」と第2章「世界と自分を結びなおすアプローチ」、第3章「才能をひらく「編集思考」10のメソッド」より一部公開予定です。今回は第2章アプローチ03より一部を公開いたします。

思考の眠れる獅子、「アナロジー」

連想(association)は「連ねて想う」、次々と関連のある事柄を追って、イマジネーションを拡張していくことです。

どうやって関連を見つけているかといえば、何かと何かが「似ている」「関係がある」と思う力によります。

人は放っておいてもツラツラととめどもない連想をする。

編集工学では、これを「意味単位のネットワーク」を進んでいると見ます。

たとえば、仕事の合間に入ったカフェの隣の席で、システム手帖になにやら書き物をしている人がいる。

ぼんやり眺めるうちに思考は宙をさまよい……手帖→スケジュールか→明日の予定はなんだっけ→あ、あの連絡まだしてない→やばい→そういえば洗濯物出しっぱなしでそっちもやばい→このまま帰ろっかな→そもそも家事の分担おかしくない?→あ、その前にあの連絡しないと……以降、我に返るまでえんえん続く。

考えてみれば人の連想力とはすごいものです。

無自覚の自動運転で、次から次へと物事の関連性を見つけてはネットワークをたどるようにどこまでも進んでいく。

むしろそれを断ち切るために、僧侶は厳しい修行をしたり、ビジネスパーソンはマインドフルネスのプログラムを導入したりもしているのです。

ここでは、人にそもそも備わっているこうした連想の力を、創造に向かって前向きに動かしていく方法を見ていきましょう。

そのツラツラを放っておかないで、自分の好ましい方向に意図的に広げていくために、アナロジーのエンジンを使うのです。

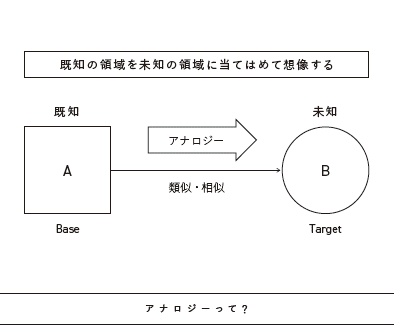

では、ここで改めて、「アナロジー」とはなんでしょうか?

何かと何かをつないだり組み合わせたりする思考の中で、常に動いているものです。

「アナロジー」とは「類推」であり、「似ている(類似)」ものを「推し量る(推論)」ことです。

その構造がどうなっているかというと、未知(未だ知らないこと、わかりたいこと)をわかろうとするために既知(すでに知っていること)を使って想像すること。

ひとことで言えば、「何かにたとえて考える」ということでもあります。

「アプローチ02」で異なる情報の間の関係を発見する力とイノベーションの関係について述べましたが、その背景には必ずやアナロジーが働いているのです。

前述したように、アナロジーはすでにわたしたちの中に組み込まれている力でもあり、アナロジーの力を封印して生活するのは不可能と言ってもいいでしょう。

「まあつまり、〜みたいなもんだよ」という説明をすることがあると思いますが、これもひとつのアナロジーです。

そして、この「みたいなもん」をうまくマネージメントしていくことで、わたしたちの想像力の翼はぐんぐん強くなっていく、というのが、ここでお話ししたいことです。

著者プロフィール

安藤昭子(あんどうあきこ)

編集工学研究所・専務取締役。出版社で書籍編集や事業開発に従事した後、「イシス編集学校」にて松岡正剛に師事、「編集」の意味を大幅に捉え直す。これがきっかけとなり、2010年に編集工学研究所に入社。企業の人材開発や理念・ヴィジョン設計、教育プログラム開発や大学図書館改編など、多領域にわたる課題解決や価値創造の方法を「編集工学」を用いて開発・支援している。2020年には「編集工学」に基づく読書メソッド「探究型読書」を開発し、共創型組織開発支援プログラム「Quest Link」のコアメソッドとして企業や学校に展開中。次世代リーダー育成塾「Hyper-Editing Platform[AIDA]」プロデューサー。共著に『探究型読書』(クロスメディア・パブリッシング、2020)など。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?