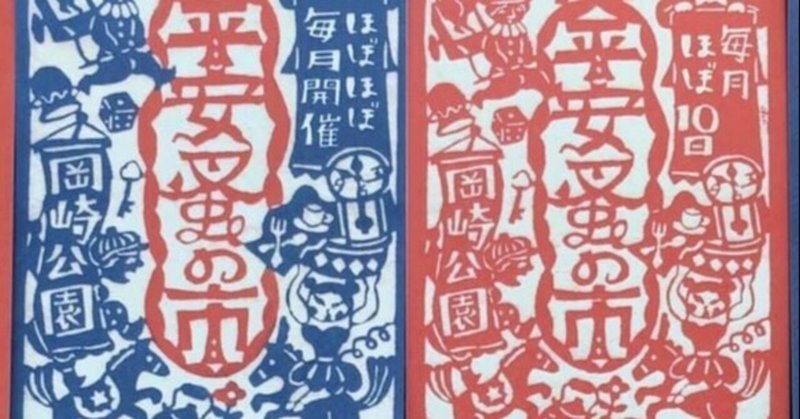

🌸平安蚤の市に行ってきました

こんにちは、はるかです。

先日、平安蚤の市に行ってきました。

京都の平安神宮前で毎月ほぼ10日に開催されている蚤の市。

なんと言ってもロケーションが最高です。

徒歩圏内で丸一日、京都の伝統、アート、カルチャーまるっと堪能できちゃいます。

平安神宮、京セラ美術館、京都伝統産業ミュージアムなどなど、、

11月10日は火曜日の平日にも関わらず、老若男女多くの方々で賑わいを見せていました。

陶器の器や鉄瓶、竹籠や和箪笥といった日本の伝統を感じられる「モノ」の表情は、忘れかけていた日本人としての感性を引き出してくれるような気がして、ふと「はっ」とさせられます。

私は谷崎潤一郎著「陰翳礼讃」の世界観を思い出しました。

(青空文庫で無料で読めるので、是非読んでみてください。)

https://www.aozora.gr.jp/cards/001383/files/56642_59575.html

また、昭和のノスタルジーぷんぷんなキッチン用品、おもちゃの数々、、

こうした日本文化に触れられる一方で、パリのヴィンテージアクセサリーからアメリカ・ヨーロッパ古着を取り扱う店舗まで出店しています。

和と洋。100円と1万円。ガラクタと宝物。

こんな感じで、本来であれば一箇所に集まることのない物たちが、ぎゅぎゅっと集まっているけれどなぜかまとまりがあって居心地が良い。

それでいて、物同士は普段対極にいるからこそ、こうした場でそれぞれの良さを引き立てあっている。

この空気感が絶妙で、一瞬で虜になっちゃいました。

そして、おしゃれさんがたくさん訪れているのも蚤の市の良いところ。

ショッピングだけでなく、ピープルウォッチングも楽しめちゃうんです。

「オシャレ」というよりかは「お洒落」な雰囲気のご婦人から、アメリカ古着を着こなすイケイケお兄ちゃんまで。

訪れた際にはぜひ「モノ」だけではなく「ヒト」にも注目してみてください。

こうして蚤の市をたっぷり堪能した上で、「モノ」に対峙する姿勢を再度考えてみました。

まず、ユーズドや伝統工芸品が持つストーリーであったり、「モノ」としての質の良さであったり、

時にはそういったものに触れて感じることで審美眼を養っていくことが大切であるということ。

大量生産された安価な新品ばかりみていたら、感性がどうしてもそちら側に吸い寄せられてしまう。

だからこそ、伝統工芸品や古物に見て、触れてみることで自らの感性をチューニングしてあげることが必要なのかなと思いました。

これはdenlaboが問題視している「大量生産された安価な商品を消費者が好む」という現状にも直結してきますよね。

蚤の市のような「本物を見極める目を養う」機会が増えることが、結果的に伝統産業の持続にも貢献する。

そんな世界を目指してdenlaboは職人さんたちに寄り添い続けていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?