さあ、インパクトを与えよう!社会課題の解決のためのインパクト創出を目指す 「インパクトフォーラム参加レポート」

こんにちは。令和6年5月14日に「日本のウォール街」ともいわれる金融の中心地・日本橋兜町で「インパクトフォーラム」が開催されました。

このフォーラムは、投資と融資などを通じて社会や環境に良い影響を与える「インパクト」の促進を目的としたものです。金融庁が主導して開催され、業界内で大きな注目を集めました。

今回はこのフォーラムの内容や会場の様子についてご紹介します。

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田 奈津美

「インパクト」とは?とフォーラム開催の経緯

気候変動や少子高齢化等の社会・環境課題の重要性が増す中で、課題解決を図る事業等への支援は喫緊の課題となっています。特に、社会・環境的効果(「インパクト」)の創出を、経済・社会の成長・持続可能性の向上に結び付ける好循環の実現が重要であり、産官学金等による幅広い連携が期待されます。

このインパクト投資の機運醸成のため、今回のインパクトフォーラムが開催されました。

インパクトコンソーシアムとは?

インパクトコンソーシアムは、昨年11月に金融庁が中心となって、インパクト創出の普及や推進のために、産官学金等による幅広い連携を促す対話・発信の場として、設立されました。今回のインパクトフォーラムはこのコンソーシアムが主催しました。

このコンソーシアムは、次のことを目指しています。

インパクト実現を図る経済・金融の多様な取組みの支援

インパクトの創出を図る投融資手法の研究・インパクト市場の確立

インパクトを創出する事業の推進

上記の目的達成のため、関係者がフラットに議論し、国内外のネットワークとの対話や発信をしていきます。

また、実際の議論は以下の4つの分科会に分かれて行います。

1.データ・指標分科会(インパクトの可視化のためのデータ・指標の整備)

2.市場調査・形成分科会(上場企業等における実践やあるべき姿の調査等)

3.地域・実践分科会(地域におけるインパクト創出拡大)

4.官⺠連携促進分科会(行政とスタートアップの連携強化に向けた課題の検討)

流通経済研究所は、インパクトコンソーシアムの地域・実践分科会に参加しています。分科会への参加を通じて、流通業が創出しうるインパクトにはどのようなものがあるかを明らかにするとともに、そのインパクトをどのように創出できるのかを探りたいと考えています。

インパクトコンソーシアムの詳しい情報については、特設ホームページをご覧ください。

インパクトフォーラムの概要

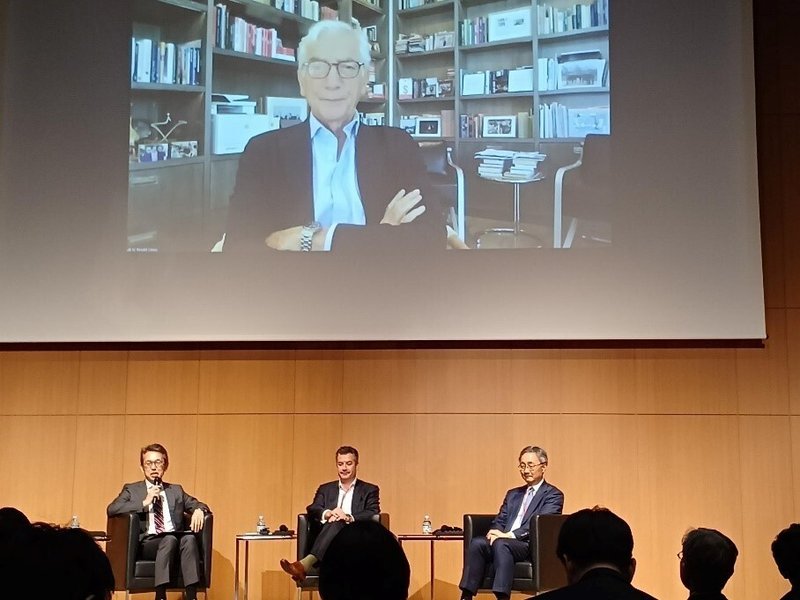

インパクト創出の投融資に関するパネルディスカッションが行われ、メインセッションには海外ゲストを含む30名超が登壇しました。

<主な登壇者>

Ronald Cohen 氏 インパクト投資グローバル運営委員会(GSG)共同創始者

渋澤 健 氏 シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役

米良 はるか 氏 READYFOR株式会社 代表取締役CEO

宜保 友理子 氏 慶應イノベーションイニシアティブプリンシパル

水口 剛 氏 公立大学法人 高崎経済大学学長

<各セッションの主な内容・発言>

1.基調講演…インパクト投資の現状と特に期待される地域からの付加価値の創造について。

2.インパクトによる経済改革…投資面でのインパクトスタートアップ支援の最新動向や、金融手法の変化について。

3.日本のインパクトフロンティア…社会的インパクトを生み出すスタートアップのビジョンやインパクトファイナンスの活用について。

4.環境インパクトと自然資本…環境系スタートアップのビジョンや直近の取り組み。生物多様性をドメインとして事業を展開していく際のポイント。

5.インパクトスタートアップと地方自治体の官民連携…社会問題や個人の障害などを強みととらえなおすことから、地域のインパクト創造につながる。

6.グローバルヘルスとTriple I(トリプル・アイ)…グローバルヘルスはすなわちグローバル安全保障であり、経済の安全保障にもつながる。テクノロジーの発展が期待される領域であり、中長期的な投資機会としても重要である。

7.インパクト投資の将来像…経済的外部性を考慮した価値の再考とその可視化の重要性が示唆された。

どのディスカッションも活発に議論が行われ、講演後には講師に名刺交換の列ができるなど大変盛り上がり、インパクトコンソーシアムのスタートを印象付けるものとなりました。

いま注目のインパクトスタートアップ

セッションでは、数社のインパクトスタートアップ企業の代表が、自社の事業や社会課題解決への想い、最近の取り組みなどについて語りました。

その中で、特に注目のスタートアップ3社についてご紹介します。

① 音で認知症に挑む~ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

ピクシーダストテクノロジーズは、波動制御の技術を用いて認知症の方の抱える問題の解決や、認知症予防・認知機能の改善に挑んでいます。

認知症発症時には脳内で認知機能を発揮するのに必要とされる脳の特定のリズム活動(ガンマ波)が低下していることがわかっています。このガンマ波と同じ周波数の音を日常生活に取り込みやすい形に変調した「ガンマ波サウンド」を開発し、出力スピーカーや、ガンマ波サウンドを活用した音楽療法セッションなどのソリューションを展開しています。

※ピクシーダストテクノロジーズHP:https://pixiedusttech.com/

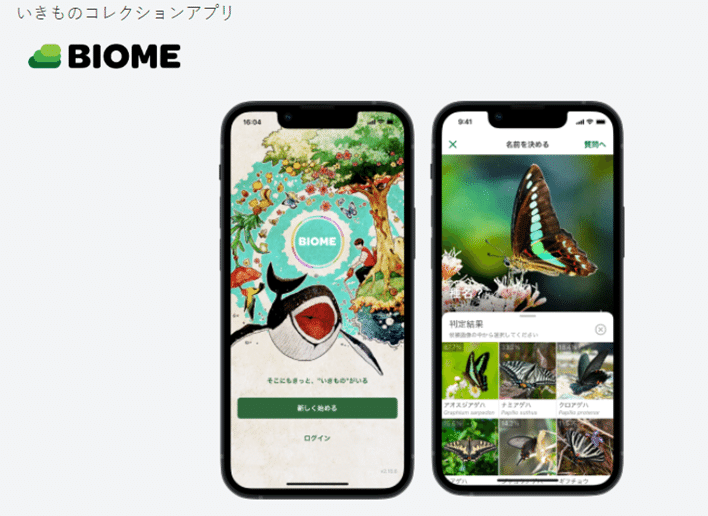

② 生物多様性の保全を社会の当然に~株式会社 バイオーム

バイオームは、生物多様性の保全と経済的合理性の両立を目指し、「環境保全をビジネスにすること」に挑戦しています。生物多様性のデータを集めるスマートフォンアプリ「BIOME」でユーザーから生き物のデータを集め、そのデータを活用して、TNFD対応支援や外来種防除支援、密漁対策といったさまざまなサービスを提供しています。

生物多様性の問題は、気候変動対策のCO2のように共通の指標がなく、地域性が強く、地域ごとにやるべきことが違うという特徴があります。地域の生物多様性を保全することが、その地域の人々の生活を良くすることや、産業の活性化にもつながるという点で、生物多様性の重要性は大きいと感じました。

※バイオームHP:https://biome.co.jp/

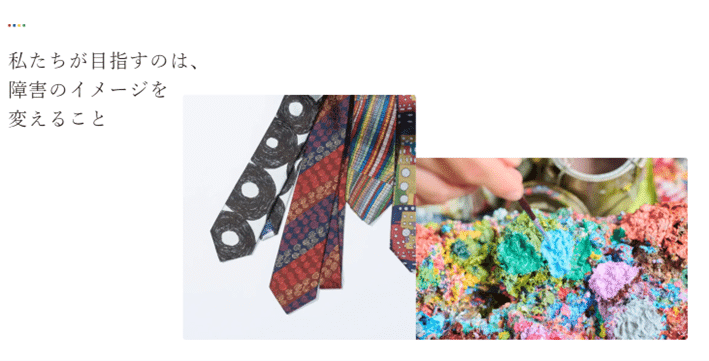

③「異彩を、放て。」 障害のイメージを変える~株式会社ヘラルボニー

ヘラルボニーは、国内外の主に知的障害のある作家や福祉施設とアートのライセンス契約を結び、さまざまな商品展開を行っています。今までのイメージの「障害」ではなく「異彩」と捉え、社会に新しい視点をプレゼンテーションすることで、多様な人々が魅力を発揮できる社会を実現しようとしています。

最近では、ディズニーとコラボしたコレクションを発表したり、ルイ・ヴィトンで知られるLVMHが設立した世界各国の革新的なスタートアップを評価するアワードで高い評価を受けるなど、日本のみならず世界からも注目が高まっています。

さらに、昨年12月に本社を置く盛岡市と包括連携協定を締結し、多様性を尊重する社会を目指し、一人ひとりが異彩を放てるような地域づくりを進めていくということで、今後の動向が注目されます。

※株式会社ヘラルボニーHP:https://www.heralbony.jp/

まとめ(特に重要だと感じた点)

インパクト創出に関して、今回のフォーラムで特に重要だと感じた点は以下の3つです。

❶ インパクトの測定・可視化を進めるための手法や、可視化された情報の効果的な伝え方の研究や実践が必要である。

❷ 現在、世界においてサステナビリティの議論においては、人的資本・多様性や生物多様性がホットイシューとなっているが、今後、グローバルヘルスの位置づけが高まると感じた。

❸ インパクト投資が浸透し、ビジネスにおいて社会的インパクトがもっと重要視されるようになるには、インパクトスタートアップだけでなく、行政、金融機関、大企業など様々な参加者の協力により、取り組みを広げていく必要がある。

今回のインパクトフォーラムの開催を受けて、インパクトコンソーシアムの今後の動向が注目されるところであり、われわれも地域・実践分科会のメンバーの一員として、インパクト創出に貢献していきたいです。

💡流通経済研究所「サステナビリティ経営~ケーススタディ集~」

#流通経済研究所 #サステナビリティ #インパクトコンソーシアム #インパクト投資 #スタートアップ #ESG投資 #人的資本 #ダイバーシティ #脱炭素 #生物多様性 #気候変動 #グローバルヘルス