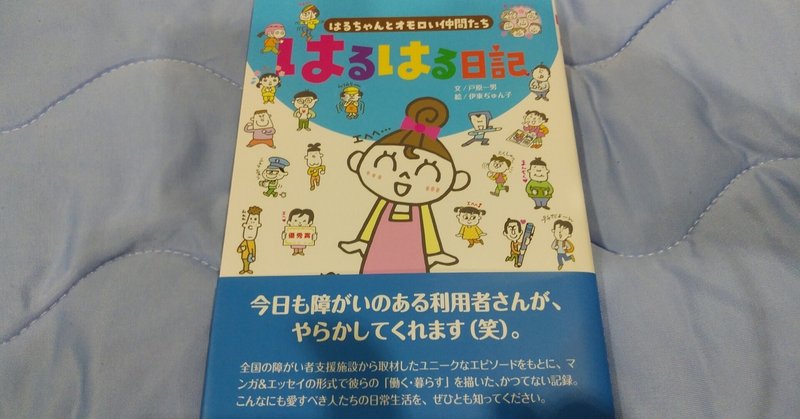

はるはる日記-はるちゃんとオモロい仲間たち-/戸原一男

この本は知的障害者(自閉症)のエピソードを主として描かれている本だ。

障害者福祉施設の利用者の方のエピソードが全国から寄せられ

それを元に書かれた

エッセイ集に近い(名前は仮名である)。

見開きで

右ページが漫画

左ページがその補足といった形式になっている。

1エピソードに対し

2ページしか描かれていないので(漫画1ページ、補足1ページ)

サクサク読みやすいし

様々な事例に触れることができる。

私のように障害者福祉施設で働いていたり

障害がある方を家族にもつ方

関わりがあるボランティアの方にとっては

あるあるのエピソードばかりで

読んでいて微笑ましくなるだろう。

(バスの座席にこだわりがあり、そこ以外座らない、てんかん発作の方が偽発作をする、水道の水を出しっぱなしにする、普段穏やかでも苦手な物を見ると逃げ出す、たくさんの人の誕生日を覚えている、時刻表が好きで乗り替えパターンを暗記している等)。

逆に障害者と関わりがない人が読むと

「変わった人達ばかりだなぁ。」という印象を抱くかもしれない。

栃木県の某施設では

各利用者の方に売上目標があると書かれていた。

しかも、利用者の方が自発的に考えたというので驚きだ(どこだろう?)。

また

以前販売に関する研修に出席した際

資料に描かれていた

【プロの販売担当者が福祉施設の製品を売るなら、こんな風に売る!】というエピソードもこの本に載っていた。

木製版画の手作りカレンダーが制作に一年半もかかること等をボードを使って積極的にアピールするやり方で

たくさん売れたらしい。

読んでいて驚いたのが

ヘラルボニーの方のエピソードも載っていたことだ。

「小林覚さん」でググると

見覚えのあるエコバッグなどが表示されて驚いた。

※ヘラルボニーとは会社名で、障害者アートをグッズ展開している場所である。

グッズはお高めで万単位や数千円もザラだが、デザイン性の高さから今は高級ホテルのルーム内デザインに起用されることもある。

読んでいて感じたのは

利用者の長所をどこかで活かせないか、という点である。

施設や家庭では困っていたり、課題のように感じている利用者の性格や特技、こだわりが

仕事に活かせないか、ということである。

私の知っている方で

ひらがなを速読できないが

歌詞を暗記している方や

1+1ができないが

みんなの誕生日や年齢、CDの発売日を丸暗記している方がいた。

現実問題としては

ひらがな等文字が理解できたり、計算ができる方が

仕事に有利である。

だが

自分の好きなことでは記憶力を発揮できる能力は

職員以上で

それが悩ましかった。

この記憶力をどこかで活かせないか、と。

また、同じようにひらがなや計算は苦手だが

手先が器用な方もいた。

おそらく

障害者福祉施設で働く職員は皆

利用者の長所や特技を仕事や作業に活かせないか、と何度も考えたはずだ。

活かす場所が見つかった方々は

賃金が上がったり、やりがいを感じるだろう(障害者の平均月額工賃は16000円である)。

利用者がよりよく生きられるように

福祉職員はまだまだ頑張らなければいけない。

そんなことを改めて感じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?