探究学習プログラム #03 -逗子開成中学校 学校生活の困りごと解決デザインプロジェクト-

プロジェクトの概要

私立男子校の逗子開成中学校3年生にデザイン思考を用いた探究学習プログラム基礎編を実施しました。全7クラスの約280名に対して、問題解決型探究学習の核となる考え方であるデザイン思考の習得を目的に、全4回の授業を行いました。

プロジェクトの流れ

⑴ 授業1回目

全7クラス、約280名が一同に体育館に集まり、2コマ連続授業を行いました。授業1回目は、デザイン思考の基本的な考え方を理解することを目的として「ペア相手の食事の困りごとを解決するモノのデザインプロジェクト」をテーマに、プロジェクトを進めていく上で必要な考え方を講義しながら、ペアワークに取り組みました。

⑵ 授業2回目

授業2-4回目は「学校生活の困りごとを解決するモノのデザイン」をテーマに、各クラスで丁寧にデザイン思考のステップを学びながら、チームごとにプロジェクトを進めました。

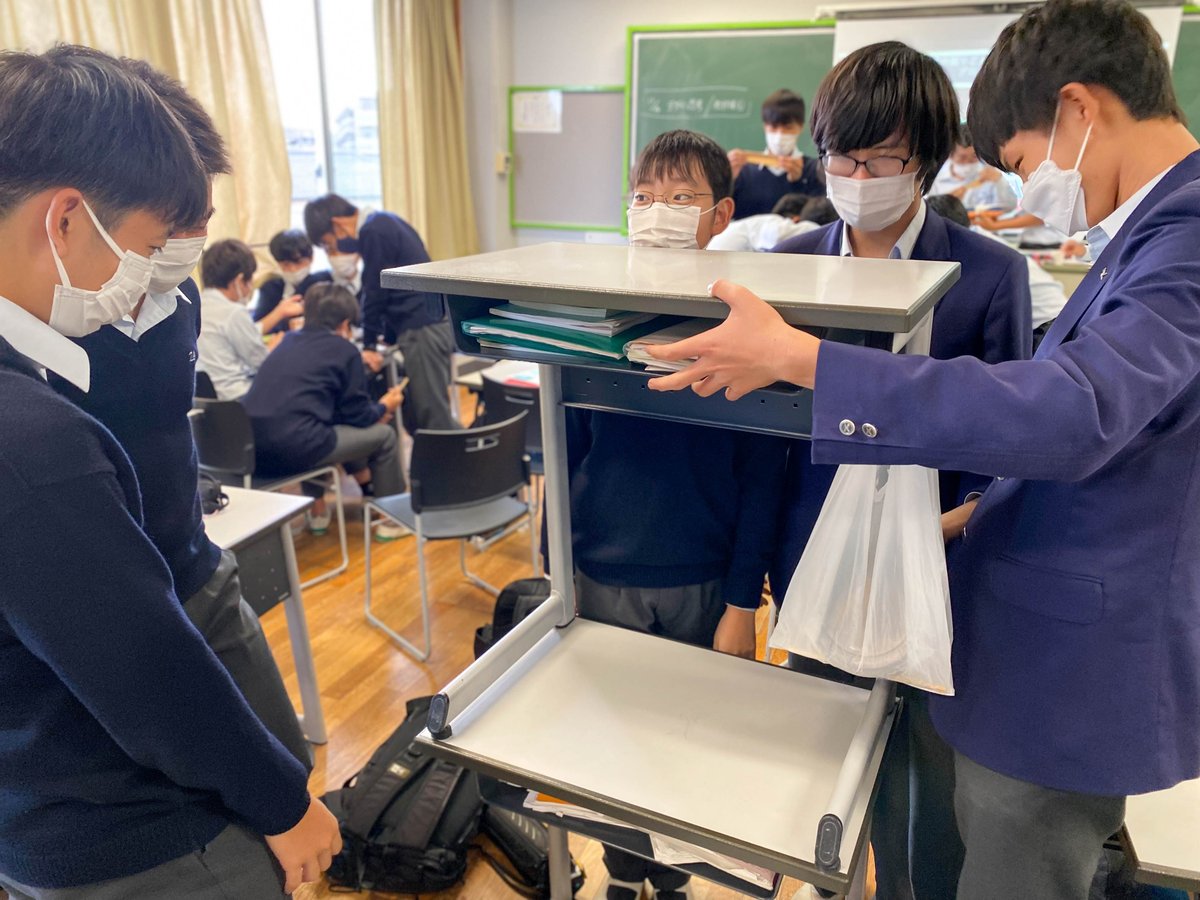

授業2回目では、主にデザイン思考5ステップのうち「さぐる」と「きづく」を行い、チームで決めたユーザーにインタビューや行動観察を行い、ユーザーの学校生活の状況を把握しつつ、本当はこうなってほしいというインサイトを考えていきました。

⑶ 授業3回目

授業3回目は、主にデザイン思考5ステップのうち「ひらめく」と「つくる」を進め、前回にチームごとで定義したインサイトを解決するアイデアを考え、それらを形にしたプロトタイプを制作していきました。

プロトタイプ用の材料として準備された段ボールや厚紙、紙皿など身の回りの工作用品をチームごとに使いながら、自分たちのアイデアを具体化して検証するために、簡単につくって試すことを行いました。

⑷ 授業4回目

授業4回目は、デザイン思考5ステップのうち「ためす」と、これまでのプロジェクト成果発表を行いました。

まずは、チームごとに制作したプロトタイプをユーザーにテストしてもらい、アイデアそのものの評価やインサイトの妥当性など、あらゆる角度からユーザーからフィードバックをもらいました。

そして、最後にチームごとのデザインプロジェクトを発表し、CURIOスタッフからこれまでの成果と今後の見通しについてのフィードバックを受けました。

生徒の感想

楽しいが一番。考えている時に頭を使えている気がして爽快だった。

問題を解決するときの考え方がわかり、とても興味深いものだった。

初めてのことでいろいろと手間取ったりしたが、将来必ず必要になる能力だと思うので、今回この授業で経験できたことは非常によかった。

自分たちが当然のように暮らしている社会が、どのようにして住みやすい社会になっているかがわかってよかった。

単純化された5つのステップが覚えやすく、今後も使えそうだった。

普段使うことがないような考え方が鍛えられたのは、よい経験だった。

一回思考を広げ、さまざまな視点や考え方をチームで共有することで確実に相手に共感することがねらえるデザイン思考は、とてもよい方法であると思った。

一発で完璧を求める必要はなく、考えつつも実際に試して現実に合わせていくことが重要だと気づいた。

日常での悩みをそのまま放置するのではなく、改善策を考えることが大切であると知った。

日々、自分たちが身近に使っているものは、たくさんの人が試行錯誤しながらできたものだと知った。

生徒インタビュー

今回の探究学習プログラムを受講した生徒を代表して、Aさん、Bさん、Cさんの3名にインタビューしました。

授業を受けてみて

Q. デザイン思考授業を受けた感想を聞かせてください。

B 初回のデザイン思考体験ワークでは、あまりアイデアが思いつきませんでした。なのでデザイン思考の最初の印象は難しいものでした。2回目以降、教室でグループワークをした時は、自分一人では難しいと感じたことについても、友達と協力できたので楽しかったです。Aくんたちが出してくれたアイデアを実際に作って試してみたのですが、良いものになったので満足しています。

C デザイン思考の身の回りの問題からアイデアを考えるというのは面白かったです。僕は世界など大きなものから、広くアイデアを考えるものだと思っていたので、身近なことから考えるというのは新鮮でした。

A デザイン思考を使えば、基礎学力は関係なく誰でも課題を解決できるという考え方に、魅力を感じました。

Q. どのようなアイデアを考えましたか。

A 僕たちは教室内での移動する時、通学バックが通行の邪魔になってしまうという困りごとに着目しました。机の横にバックをかけているのですが、口を広げ過ぎてしまったり、サブバックが散らばってたりと通行の邪魔になっていました。

B そこで教室内で物に邪魔されずに楽に移動したいというインサイトを設定しました。

A 椅子の4本の軸足に、2本のロープを3、4回巻けつけました。巻いたロープの間に、段ボールを敷いて、その上にバックを置けるようにしました。椅子の下にバッグを置くことで、通路に広がってしまうのを防ぐというアイデアです。

B 僕がユーザーとしてテストをしたのですが、大きいバッグは椅子の下のスペースに入りきりませんでした。また、バッグが入れにくいという問題が出てきました。ただ部活がある時に持ってくるサブバッグが収まったので、スペースを削減でき、身の回りが片付いたという点では良いアイデアだと思いました。

Q. 引き続き同じプロジェクトを続けるとしたら、どのように進めますか。

A 僕は椅子の座り心地とデザインにこだわりたいですね。B君が指摘してくれたのですが、見た目がちょっとボロくさいので、おしゃれなデザインにしたいです。また他のグループから「取り外し式にした方がいいんじゃないか」とフィードバックを受けました。もし続けるとしたら、周りの意見も聞きつつ、改良していきたいです。

C 僕はいくつかのアイデアを試したいです。実はアイデアを作る過程で、バックを置く場所はダンボールではなくネットの方がいいのではないかという意見もありました。今回、作ることはできなかったのですが、他のアイデアをいろんな人に使ってもらうことで、試したいと思いました。

B テストしてみて、入れられるバッグの大きさが限られしまう、バッグが入れにくいという新しい問題が出てきました。どうにかして、これらの問題を解決できる方法を考えたいです。

デザイン思考について

Q.デザイン思考を体験してみて、面白かったことや難しかったことを教えてください。

B 付箋を使いながらアイデアを出し合ったとき、みんな自由にアイデアを出していたのが面白かったです。一方でアイデアを出すのが難しかったです。時間が足らず、あまりたくさん出すことができませんでした。

A 今回の授業ではプロトタイプの資材が限られていたので、自分たちで工夫してプロトタイプを作れたのは楽しかったです。ただ僕も同じく、時間が足りないと感じました。例えばプロトタイプの資材を1週間くらい時間をかけて各自で集め、理想に近いプロトタイプに仕上げてもいいと思いました。

C 今までアイデアを考えたり、文章に書くことはあっても、人に伝えることはしませんでした。人にアイデアを伝えることへの難しさを感じていました。今回グループでアイデアを出しあったことで、ハードルが下がりました。また友達が出したアイデアから色々な考え方に触れることができたのは面白かったです。

Q.デザイン思考の5つのステップで面白かったところや難しかったところを教えてください。

B 僕は「さぐる」ですね。今回は学校の困りごとがテーマだったので、身の回りからを課題を見つけていきました。なので現状を探るとか、問題に気づくとかはやりやすかったです。ただ僕は解決策を考えることがあまり得意ではないので、「ひらめく」は難しかったです。

C 僕は「ひらめく」が楽しかったです。さっきも話をしたのですが、人がいればいるほどアイデアはたくさん出てきます。なので協力して取り組めました。ただ「きづく」でインサイトを考えることが難しかったです。

A 僕は身近な困りごとについて、みんなで意見出し合ったのが楽しかったので「さぐる」がやりやすかったです。限られた材料を使い、椅子の下にバッグを置くスペースを作っている時も、課題を解決するためにいろんなアイデアを考える時も楽しかったです。一方で現状を踏まえた上で、本当の問題に気づくことが難しかったです。プロトタイプを作っている時、座り心地の悪さなどは考えていたのですが、見た目がちょっとボロくさいという意見は盲点でした。もっと早く気づくことができたら、おしゃれなプロトタイプができたのではないかと思います。

教科学習との違いについて

Q.普段の学校の授業との違いを教えてください。

B 普段は対面式の授業なので、あまりグループワークをしません。ずっと話を聞いていることが多いです。生徒たちが意見を出し合うことがなかったので、今回の授業でそういう場があったのはよかったです。

A 僕は自由な雰囲気がいいなと思いました。普段の授業では騒いじゃいけないので、隣の席のBくんとも最低限の会話しかしません。でも今回は友達と話しながらできたので楽しかったです。デザイン思考はあまり知識を使わずにでき、いつもの授業よりも自由度が高かったのが良かったです。

C みんな楽しく授業ができました。普段よりも考える機会が多かったので、集中していた人が多い印象でした。自分の考えたアイデアをどうするかは自由なので、普段の知識を使う授業とは少し異なりました。

B でも全く頭を使わなかったというわけではなく、普段の学習とはなんかちょっと違う感じです。

C 答えがないので、脳の違うとこを使ったみたいな感覚でした。

A イメージとしては、国語の記述問題みたいな。

B 楽しさは普通の勉強よりあると思います。楽しいから意欲がでました。

Q. 今回のように「明確な答えがない問いを考えること」について、どのように考えますか。

B 答えがある場合は、知識を詰めて自分で答えを導き出せます。答えがない場合は、意見を出し合って、自分たちなりの結論を出せます。答えがないからこそ、間違っても大丈夫という気持ちで意見を出し合えるのが良かったです。

C アイデアを考えるのも、作り方を考えるのも、自分の発想次第です。今まで不便だなと思っていたことについて、自分たちで新しい解決方法を考えられたことがすごくいい経験になりました。

A 完成まで至らなかったので、あんまり腑に落ちない気もしますが、デザイン思考で課題を解決するまでの過程は楽しかったです。

今後の取り組みついて

Q. プログラム自体の改良点を教えてください。

B やはりもっと時間が欲しいです。初回のデザイン思考体験ワークの時に、アイデアを考える時間が足りませんでした。1回の授業でデザイン思考の流れが体験できたのですが、一気に進むのでとても大変でした。特にアイデア発想のところでは、やり方がわからなかったので、アイデアが思い浮かびませんでした。最初から質の高いアイデアを考えようとするのではなく、考えたことをすぐに作ってテストすればいいのですが、アイデアをたくさん出すことも大切だと思います。特に僕はアイデア発想に時間がかかってしまうので、もう少し時間があると良かったです。

C どうしたら授業が良くなるかはあまりわかりませんが、4人グループでやったのはちょうど良いと感じました。ただ途中でグループメンバーを変えてみるのも、他の人のアイデアに触れることができるので面白いと思います。

A たくさん出したアイデアのうち、1つしかプロトタイプを作ることができませんでした。切り捨てた他のアイデアもチャレンジしてみたかったです。また各チームで困りごとを出して解決するアイデアを考えたのですが、選んだ困り事はほぼ変わらない印象でした。なのでBくんが言ったように、困りごとを基準に班を構成するなど、全部の班が異なる困りごとに取り組めるようにした方が効率が良くなるのではないかと思いました。

Q. 学校外の企業や団体等から出題されたテーマに取り組むプロジェクトがあったら、挑戦してみたいですか。

B 将来、企画などの仕事に就く人もいる気がするので、今のうちに経験できるのは良いですね。

C 学外からいただいたテーマでも、学校や学年単位でやるなら、人数も多いので、あまり怖がらずに挑戦できそうです。

A やってみたいですね。今回の教室の困り事に比べると難しいとは思いますが、何週間か何か月か、時間をかけてやってみたいと思いました。

Q. 今後みなさんの生活の中で、デザイン思考をどのように活かしていきますか。

A 本来デザイン思考は試行錯誤して、何度もサイクルを回すものですが、今回は1周しかできませんでした。ただ試行錯誤することは、スポーツや勉強にも活かせそうだなと思いました。例えばやってみてダメだったから、次はこういう勉強法にしようみたいな。意外と日常生活に繋げられそうでした。

C 初回の授業で扱った冷えるゴミ箱の例がとても印象的でした。冷凍庫に生ゴミを入れているけど、衛生的ではないと感じていることに着目しており、身の回りから課題を見つられること知りました。なので自分でやってみたり、身近な人に聞いてみたりして、課題を発見することが大事だと気づきました。

B デザイン思考を体験して、見落としていた課題が身の回りにたくさんあることに気がつきました。大したことではないと思っていても、環境問題など大きな問題に繋がっていることがあるかもしれないので、小さなことも見逃さないようにしたいです。将来は課題解決に携わり、誰かに貢献したいです。

(インタビュー・文章:田中・大門)

探究プログラムやインタビューの詳細は、弊社担当までお問い合わせください。

・プログラム:https://mono-coto-program.com/

・イベント:https://mono-coto-innovation.com/

・Facebook:https://www.facebook.com/curioschool

・担当: s-daimon@curioschool.com(大門)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?