インターネットはすごい|「瀕死の双六問屋」忌野清志郎

暗い道の世界は怖いって言うのかい

みんなのあとをついていった方がいいって言うんだろう

それは普通 普通 普通 普通 普通 普通

普通の人々が考えること

君は普通なんかじゃない 君は特別さ

世界でただ1人の人

(瀕死の双六問屋)

今さらだけど、インターネットというのはすごい。テレビよりも情報が速いとか、遠くの人と話ができるとか、たくさんあるけども、情報が無限に蓄積された空間というところに今回は着目したい。そこにはもちろん、昨日の誰かの夜ご飯の話もあれば、とっくに解散したバンドが解散理由をつらつら書いたブログも(書いた本人が消してなければ)まだ見られるし、なんならもう死んじゃった人の映像も見ることだってできる。

2009年5月2日、忌野清志郎が亡くなった。ぼくの母親は彼のファンだった。10年以上前のあの頃、追悼番組なんかを見て涙する母親の気持ちが理解できなかった。似たような経験がないからだ。昔有名だった人が亡くなって、その人を好きだった頃を思い出す経験。

大学に入って、ひょんなことから好きになった曲を歌っているのが忌野清志郎だと知った。他の曲を聞いたら、もっと好きになった。どれもこれもインターネットのおかげだ。そこから彼の残したものに触れることで、既にこの世にいない人と「出会う」ような体験をした。

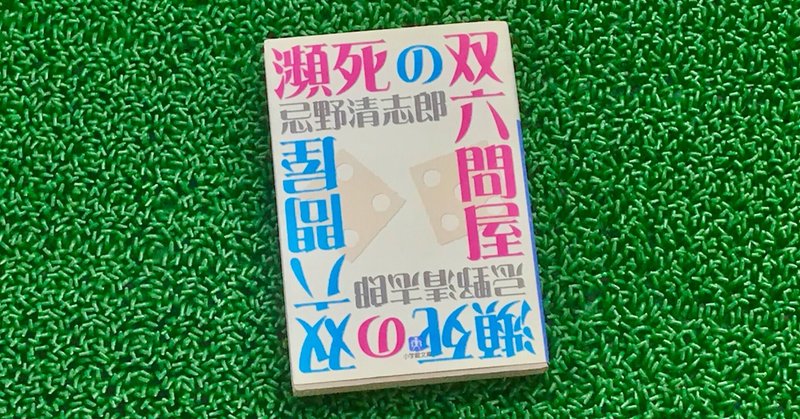

この人が歌って、喋ってる映像をいくつも見たので、今じゃ、この人の書いた文章が印刷されたのを目で追うだけで、この人の声で、頭の中に再生される。すごいことだ。ロックンロールを読むという、本。よかった。ここなんかいかにも言いそうだな、なんて読みながら思ってしまう。「俺達は常に新しい歌を作っているのに、昔のヒット曲にしか自分を見いだせない輩がとても多いんだ。誰かに任せていたんじゃ、過去の曲だけに流されてノスタルジーにされちまう。人々を想い出の中に閉じ込めてミイラにしてしまおうと誰かが陰謀をたくらんでいるのさ」とか、そのあたり。

このインターネット・サブスク・電子書籍の時代に、お店でCDを探して、家で歌詞カードを見ながら聞いて、古本屋で本を探して買って、彼が出したものに触れる。いい時間である。

だなんて、インターネットで知ったことや考えたことやなんかを、またインターネットで吐き出してみる。

彼が愛した奥三河

少し前に、彼が生前愛した奥三河に行った。愛知県はかつての「尾張」と「三河」という藩の名前がいまだに根付いている。これは他の都道府県の人からしたら珍しいらしく、現代でも日常会話で旧藩の名前が使われる光景が想像つかないらしい。おもしろい。つまり、奥三河というのは三河の中の北東部、いまでいう新城市のあたりである。彼の描いた絵を見て、初めて彼の人生に直接“触れた”。

Instagramもやっています。IDは「crimsondaximoff」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?