【対談】新しい大学づくりにかける想い~CoIU(仮称)学長候補・宮田裕章×理事長候補・井上博成

Co-Innovation University(略称CoIU、コーアイユー、いずれも仮称)は、2026年4月に開学予定の新設大学です。

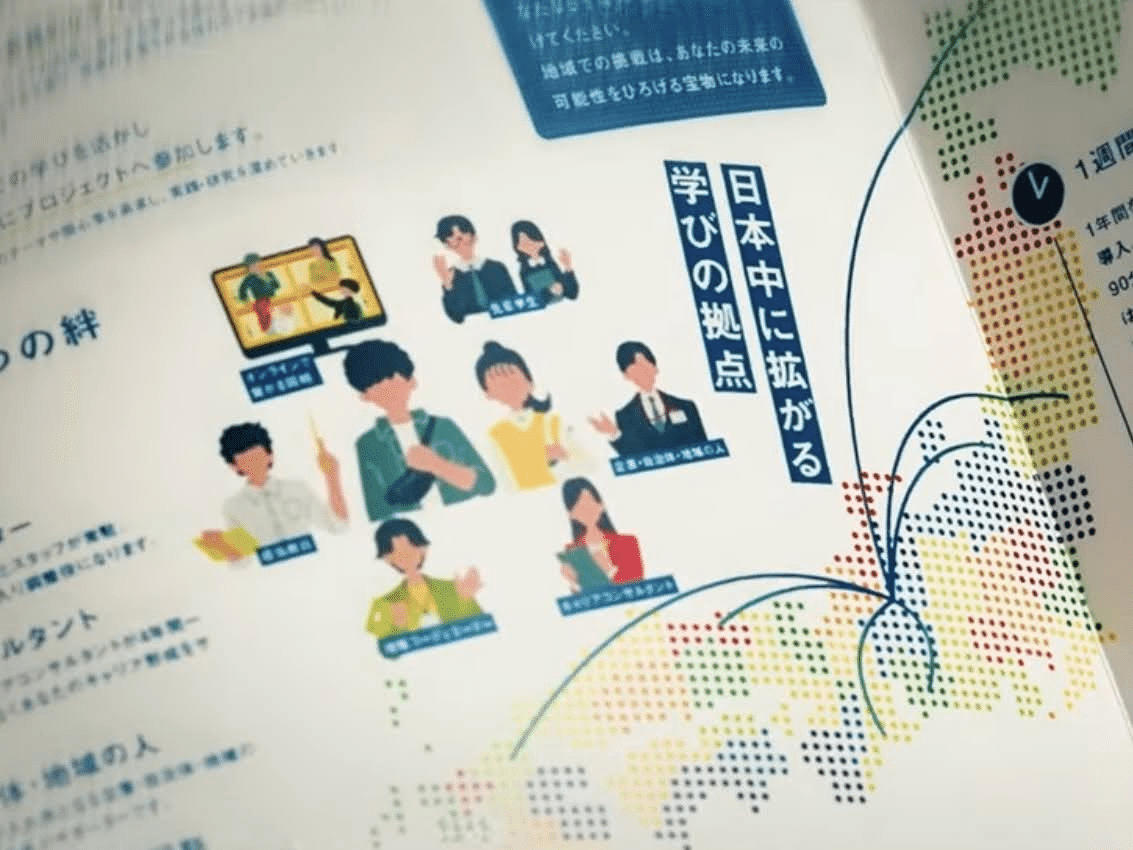

岐阜県飛騨市をメインキャンパスとして、日本中に拡がる学びの拠点でマイプロジェクトや社会課題解決を実践しながら、オンラインで授業を受ける新しいスタイルの四年制大学で、多様な人・企業・地域と関わりながら、理論×対話×実践を通じて学ぶことができます。

※設置構想中のため名称・内容等は変更になる可能性があり、大学名に仮称を付けています。

今回は記念すべきnoteの初投稿は、学長候補の宮田裕章と理事長候補の井上博成のインタビューをお届けします!

学生が地域と共に問いを立て、地域に入り込んでチャレンジする

――Co-Innovation University(仮称)における学びとは、従来とどのような点が違うのでしょうか?

宮田裕章:生成AIは、学びのあり方に大きな影響を与えます。CoIU(仮称)は、そんな生成AIが世の中に出てから、日本で初めて誕生する大学になるのではないでしょうか。

日本では受験戦争が特に厳しいですが、過酷な競争を潜り抜けた人たちが社会における成功を約束されるというモデルは世界中の大学にあります。しかし、そうした知識の習得が社会において果たす役割は、どんどん少なくなっているのが実情です。知識そのものは、今やインターネット検索ですぐに得られますから。

1978年岐阜県生まれ。2003年東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻修士課程修了。同分野保健学博士(論文)。早稲田大学人間科学学術院助手、東京大学大学院医学系研究科医療品質評価学講座助教を経て、2009年4月同准教授、2014年4月同教授(2015 年 5 月より非常勤) 、2015年5月より慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授。専門はデータサイエンス、科学方法論、Value Co-Creation。2025日本万国博覧会テーマ事業プロデューサーをはじめ多様な社会活動に携わる。

では、そんな中で人間には、どのような能力が必要とされるのか。CoIU(仮称)は、学生が地域と共に問いを立て、実践の中で学んでいく大学を構想しています。「問いを立てる力」に構想全体として軸を置いていることは、ユニークな点ではないでしょうか。

昨今は志の高い中学校や高校があり、日々、問いを立てながら学んでいる子どもたちも増えています。しかし、残念ながらその後の受け皿となる大学がなかなかありません。ですから、結局のところ、知識をひたすら身につける、いわゆる受験勉強のような形になってしまうわけです。

学生たちが未来への夢や実現したいこと、あるいは変えたい社会へと繋がるプロジェクトを私たちが用意し、共に未来へと進んでいきたいというのがCoIU(仮称)の考えです。学生たちが実践的な学びを早く始めることで、キャリアパスもさらに早く開けるようになります。もちろん座学期間もありますが、CoIU(仮称)では早い段階からさまざまな実践に挑戦する機会に溢れています。

井上博成:例えば現在、飛騨古川駅東の開発において、町を回遊するプログラムをさまざまな企業と共創しようという実証実験を、夏から秋頃にかけて始めようとしています。もしも一年目で飛騨に120名の学生が来たとすれば、3人1チームほどに分けると、40程度のプロジェクトに学生が参加できるわけですよね。そうした共創の取り組みを、週2~3日の頻度でチャレンジすることも構想しています。

1989年生まれ。岐阜県高山市出身。東日本大震災をきっかけに地域の新しい価値を感じ、出身地である高山市と京都大学との間で2014年~自然エネルギーに関する研究開始をきっかけに高山市へ戻るようになる。京都大学大学院経済学研究科博士課程研究指導認定退学。主な研究領域としては自然資本と地域金融。自然エネルギーを研究⇔実践する中で、小水力では、飛騨高山小水力発電㈱を設立(2015年)し、そののちも各地に法人を設立しながら全国各地で小水力発電の事業化を行う。木質バイオマスを研究する中でエネルギー利用のみならず、木材そのものの利用に高い関心を持ち、飛騨五木㈱(2015年)の立ち上げや、金融視点から東海地方で当時唯一の管理型信託会社である、すみれ地域信託㈱(2016年)の設立など理論と実践とを日々往復している。

日本のさまざまな地域への【越境】を通じて、慣れ親しんだ土地と新しい土地との地域間比較や、産業の比較。そして自らをある場やテーマを変えて種客観的に捉えなおし、新しい価値観を得てさらにチャレンジする。これはとても重要な学び方だと思っており、まずは飛騨でのフィールドでチャレンジを通じて各地との越境をおこなうべく準備を進めています。

例えば脱炭素や農業、林業、漁業、あるいはデジタル。さらには自然アートなど多様なチャレンジを教員と共におこない、そこに学生が入り込んで循環して、また新しい学生が加わる。そうした学びが日本全国に広がって行けば良いと思っているんです。

北海道から九州まで多様な拠点と共に様々なテーマを準備していますが、そうしたプロジェクトを通じて地域にチャレンジが起こり、地域の方々も一緒にチャレンジしながら、その中でどんどん問いを立てて実行し、また繰り返してチャレンジしていく。この循環が、とても重要なのではないでしょうか。

何か1つに特化するのではなく、分野を越境して力を磨く

――通常、大学は複数の学部を用意して選択させると思うのですが、CoIU(仮称)は1つの学部のみですね?

宮田:CoIU(仮称)には共創学部のみの設立を目指しています。もちろん、何か特定の分野を極めていくことは非常に大切だと思うのですが、これからの未来では、共創力こそリベラルアーツとして重要なのではないかと考えています。

何かに特化して深堀りするだけが強みではなく、例えばアートや経済、経営、あるいは人々に寄り添うようなウェルビーイングやヘルスケアなど、単独の専門性でできることは限られてくるので、越境しながら横断的にスタイルを作っていく。そうした力を磨くのに、共創が大切だという思いです。

人と人、そして未来を繋ぐのが、これからの学びにおける核だと思っています。これはビジネスにおいても常に求められることで、誰かが儲かるだけというのは、もう続きません。未来やコミュニティ、あるいは人へと繋がっていくと考えたとき、地域という単位の中で学びと共にその繋がりを見出していくことは、とても重要な可能性になると思うんです。

私は東京大学を受験したとき、前期が理系で、後期が文系でした。文系と理系、両方を学びたいと思っていたので。入学後は文系と理系でいろんな分野の門を叩き、教授と議論しながら自分自身が未来に向けてどう取り組みたいのか、そのための学びを肉付けしていきました。これからは、やはり1つの分野だけを深めるのではなく、他分野を俯瞰しながら自らのスタイルを作っていくことが重要だと思います。これは研究だけでなく、実践においても同様です。私たちはさまざまな接点を用意しながら問いを立てるので、学生の皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。

井上:越境と言えば、開学準備の一環として行ったパイロットプロジェクトで、脱炭素に関わる企業を巻き込んだコンソーシアム作りにチャレンジした取り組みがありました。私自身が、エネルギーやお金のファイナンスといった部分研究を専攻としてきたので、その点を活かしながら。具体的には、名古屋鉄道グループや中部電力パワーグリッド高山支社など東海における企業様を巻き込み、高山市と一緒に地域で作った電気を地域の中で使い切ろうというものが挙げられます。このテーマでもエネルギーや脱炭素、そしてウェルビーイングという領域に越境しています。

企業や自治体、他大学をも巻き込んで実践的な学びを得る

――現場で取り組むということで、色んな人々との繋がりが生まれるのではないかと思います。入学された学生の皆さんは、具体的にどういった人との出会いが得られるでしょうか?

井上:まず第一に、教員がいますよね。CoIU(仮称)の教員候補は、色んな立場や場所にいる方が賛同して関わっています。また、学生と企業や自治体などとの間を取り持ってサポートする、コーディネーターも各地域で配置します。学生の皆さんにとって、行ったことのない初めての地域に入るのは不安が多いでしょうから、各地域で安心して取り組めるような場所やコミュニティづくりを支援させて頂く予定です。大企業や自治体の方々、周辺の他大学なども巻き込みながら、実践的な学びや学生のコミュニティが作っていけるのではないかと考えているところです。

実際、私たちが取り組んできたボンディングシップの実証実験に、他大学の学生が興味を示して参加してくれるといったこともありました。また、さまざまなプロジェクトを実践する中では迷ったり壁にぶつかったりすることもありますが、一緒になってチャレンジしていくメンバーや学びをサポートする体制が、各地域で出来始めている状況です。

宮田:私たちの目標は、単純に経済の仕組みを作るのではなく、持続可能な未来を一緒に作っていくことにあります。そしてCoIU(仮称)は、そのためのプロジェクトを実際に行える場です。学生は企業や行政、あるいはアカデミアなど色んな人々と出会いながら、社会との接点の中で将来の展望を考えられるでしょう。

CoIU(仮称)では2~4年かけて、いくつかの拠点やプログラムを渡り歩いてもらうことを想定しています。恐らく最初は飛騨で、次は興味があるテーマに惹かれて別の土地へ行き、その後に人との繋がりでさらに別の土地に行く、という流れもあり得るでしょう。あるいは、一拠点に留まりながら、他のイノベーションなども含めて取り組むなど、色んなパターンが考えられると思っています。また、先ほどの問いを立てる力はアントレプレナーシップにも繋がるので、プロジェクトサポートという立場も一つあり得ると思います。

――CoIU(仮称)で学ぶことによって、どんな人材に育って欲しいと考えていますか?

宮田:CoIU(仮称)は地域と共に未来を創る大学です。そのうえでは、地域に暮らす人々と未来とを繋ぐプロジェクトがとても重要になります。学生がそこに接点を持つことで、そうした未来を実現するための能力が育まれることでしょう。これは結果的に、関係者と繋がりながらホルダー内での役割を果たす、あるいは自らがアントレプレナーシップ起業家として新しいプロジェクトを作るといった能力にも繋がると思っています。また、問いを立てる力は課題発見力でもあるので、日本における課題がどこにあるのか、私自身も一緒に定義していきたいです。

飛騨での学びは日本、そして世界中の課題解決へと繋がっていく

――日本にとって、地域で学ぶということにはどのような意味があるのでしょうか?

井上:私としては、地域をどのように定義するかが重要だと思っています。世界中あらゆる場所が地域だという概念で定義すると、すべてが巻き込めるのではないでしょうか。同じフラットな目線から、日本だけでなく世界も見ることができる気がします。

自ら問いを立てていくプロセスの中で、国内に解がなければ海外を選択肢にする学生も出てくるでしょうし、そういう際の支援も将来的に準備していくことも将来的には必要と感じています。

飛騨市の市長が、よく飛騨は日本の課題の最先端地だと仰っています。人口が減少して3万人を切っており、色んな問題が山積していると表現しています。ですから、飛騨でさまざまな領域について学ぶことは、将来きっと日本あるいは世界中で生じ得る課題となると考えています。東京や大阪などの都市圏では顕在化していない問題も先取りして直面している。このエピソードが私の中でとても印象に残っています。飛騨での学びは各地域の発展にも繋がっていくものだと感じています。

宮田:Co-Innovation University(仮称)という大学名には、各拠点地域の人々と寄り添いながら、その未来を一緒に作っていくという志を込めています。例えば、都市と呼ばれる東京やニューヨークだって地域ですよね。そして、少し顔の見える集団コミュニティなわけです。

一人一人に対して、そのプロジェクトがどのように貢献できるのか。あるいは、どうすれば持続可能な未来に繋がっていけるのかを考えたとき、コミュニティや地域という単位を意識しながら、未来に繋ぐことはとても大切なことだと思いました。

――なぜ新しく大学を創るのに、飛騨という地を選んだのですか?

宮田:例えば、東京に200億円を流したところで何も変わらないようにみえることでも、飛騨にとっては街が変わるほど相当なインパクトになります。これはCoIU(仮称)のプロジェクトも同様で、規模の小さな地域だからこそ難しさはあるものの、プロジェクトそのものが与える影響はとても大きいんです。それこそ、未来を変えることに繋がると思っています。

井上:私は産業構造を変化させていくだけの人材を生み出すことが地域の未来をつくっていくと考えています。産業構造を変えるためには経済的なインパクトが必要ですが、大学という機能はすべての領域を横断して、産業構造を変えるだけのインパクトを一緒にイノベーションを起こしながら創っていける場になりうるのでは、という仮説があります。

地域における産業のあり方を変化させることは、CoIU(仮称)にとってもう一つの使命なのではないでしょうか。もちろん、そのためには地域での合意形成なども必要です。そこに学生が向き合うことは最高の学びであると同時に、CoIU(仮称)だからこそできることだと思います。

最初は多くの方々から、少子化の時代で地方に大学を創ることを疑問視されました。しかし、いざこの飛騨という地に本校を置き、都市圏で人口の集中している場所ない地域に拠点を構えながら学ぶという構想を伝えていくと、少しずつ変化を感じ始めたんです。最初は地域でどう受け入れてもらえるのか、本当に実現できるのかと不安になったときもあります。

しかしそれ以上に、地域で新しい人の流れができることや、それを注目して一緒にチャレンジしようという人が増えていくことも感じ、大きなうねりのようなものが生まれ始めたんです。やがて、むしろ地域にこそ大学を創るべきではないかという声が、自分の中で大きくウェイトを占めるようになっていきました。ゼロイチで大学を創るというのは決して一筋縄ではいかないもので、プレッシャーも尽きませんが、それ以上に、そのプレッシャーをバネにしながら前向きになっています。

※設置構想中のため名称・内容等は変更になる可能性があります

執筆/三河賢文

2005年8月(大学在学中)より、フリーライターとして活動を開始。2010年6月、個人事業主としてナレッジ・リンクスを起業。2013年4月に法人化して代表取締役に就任。現在はライターとしてスポーツやビジネス、IT、教育、ライフスタイル関連を中心に活動中。コンテンツ制作を主事業として、多くのフリーライターとパートナーシップを持ち、編集やディレクションの役割も担っている。

★お知らせ追記:CoIU(仮称)夏のイベント情報

Open Campus 2024

対象者:高校2年生、高校1年生

日時・場所:

①【東京】2024年7月28日(日)12:30~16:30 @POTLUCK YAESU(東京ミッドタウン八重洲5F)

②【岐阜】2024年8月4日(日)12:30~16:30 @じゅうろくプラザ

③【オンライン】8月17日(土)12:30~16:30 @Zoom

④【飛騨】8月24日(日)12:30~16:30 @飛騨古川の町全体

詳細・お申し込みはこちら

探究サマーキャンプ『共創サマチャレ』

対象者:高校2年生、高校1年生

日時:(いずれかの日程を選択)

①2024年7月31日(水)~8月2日(金)

②2024年8月9日(金)~8月11日(日)

場所:岐阜県飛騨市(飛騨古川駅周辺集合予定)

詳細・お申し込みはこちら

CoIU(仮称)の詳細については、ニュースレターやSNS、イベントなどを通じてこれから随時皆さまに届けてまいります。

▼公式サイト(ニュースレター登録) https://coiu.jp/

▼X https://twitter.com/coiu_2026

▼Instagram https://www.instagram.com/coiu_2026/

▼Facebook https://www.facebook.com/coiu2026

▼note https://note.com/coiu_2026

▼Youtube(チャンネル登録) https://www.youtube.com/@CoIU2026