人事のプロが紐解く経営組織論⑥ 管理スパンと組織の基本形態について

この数年、ティール組織などの組織の在り方・組織開発にフォーカスが当たることが増えてきました。組織に興味を持つ人が少なかったこれまでと比べると、それ自体とても歓迎すべきことといえます。一方では、ティール組織のような「組織の在り方」が機能するには、その組織に所属するメンバーが考え方からスキルの保持、モチベーションの高さに至るまで一定レベルの均一化・標準化を図っておく必要があります。その上で、それぞれの個性を活かしてミッションに自由無碍に取り組むという高尚なお話なのです。

つまり、①従業員全員が精神的に自立・成熟し、利己心を抑えてチームファーストになれる、②従業員それぞれが高い能力とスキルを備えている、③情報共有や議論検討できる経済的余裕が会社にある、④メンバーが互いの個性に敬意を払いチームとしてのミッションを純粋に追求している、といった要素が必要になってきます。

なので、正直な話をしてしまうと、にわか仕込みでは機能しづらく、従来型の組織運営をしていた会社がいきなりマネをしてみても、まず機能しません。そもそも、日本の場合は働く側の問題として、多くの日本人が自律・自立していませんからね(笑)

もし、ティール組織(の状態)を機能させていくとするならば、「人の個性と能力、仕事の進み具合をそれぞれに見極めて都度フィードバックをしながら、状況に合わせて上手に資源を活用していくマネジメント」が不可欠となってきます。こうしたマネジメントまでも個々に任せていくということであれば、相当程度に有能な人材を確保する必要がありますが、メンバーは増えれば増えるほど質は下がるのが宿命です。

つまり、本人任せにしてしまうと自動的に質が下がるのが組織なわけですから、私たちは意識して以下のようなことを確認しながら進めていくこととなります。

①私たちは何を実現しようとしているのか?目的の実現は社会と私たちに何をもたらすのか?

②目的実現のために、いつまでにどうなるべきなのか?それはどうやって測るのか?

③目的を実現するために、今何をすべきなのか?どうやって成し遂げるのか?

④今、すべきことは順調に進んでいるか?進んでいないとすれば、何が障害なのか?

⑤障害をクリアし、目的を実現するために何をしなければならないか?

⑥行っていることを標準化して、誰でも速やかにできるようにするにはどうすべきか?

上記は、別にPDCAやOODAを回す、といった類ではなくそもそも論の話ですが、こうした「そもそも…」が語られる機会が減れば減るほど目の前の雑多なことに追われ、従業員の意識は低下し、組織はバラバラになっていくわけです。

スポーツチームでいえば、組織の存在意義・理由・目的を共有し続けるチームと単に勝つことだけを目標とするチーム、そして何も言わずに日々のルーティンだけをするチームとでは、言わずもがなどこに軍配が上がるのかイメージがつくのと同じことです。

実は、こうした組織のメンテナンス業務は、比較的少人数であれば目が行き渡るためにコントロールもしやすいわけですが、人数が増えてくるとそうもいかなくなってきます。そう、誰もが経験したことのある「困ったこと」が生じるようになってきます。

たとえばこのようなことです。

①最近、目的や目標を全員が同じ感覚で共有できていない気がする。

②誰が何をしているのか、うまくいっているのかどうかを把握できていない。

③やる気があるだろうと思っていた従業員が突然、退職願を出してきた。

④新しいメンバーの面倒は誰が見ているのだろうか。放置されているかもしれない。

管理スパンの問題

このような問題意識が出てきて、「一人の人間が管理できる人数に限界」を感じるようになります。

これが「経営管理限界」「スパンオブコントロール」「コミュニケーション費用」などと呼ばれる「管理スパン」の問題になってくるわけです。こうした管理スパンの研究は、グレイクナス(Graicunas,1933)、ギュリック(Gurick,1937)やアーウィック(Urwick,1956)、近年ではマイヤーとボーテ(Meier&Bohte,2000)らによって研究が進められ、管理スパンを超えると組織として付加価値を生むことができないだけでなく悪影響を及ぼすことも知られるようになりました。

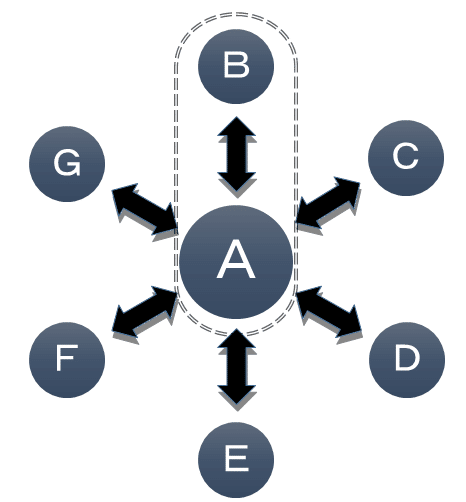

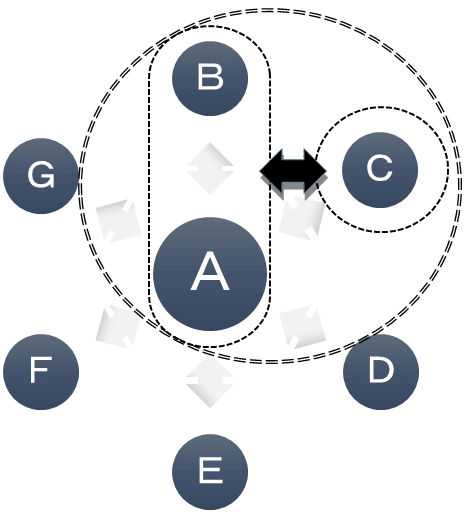

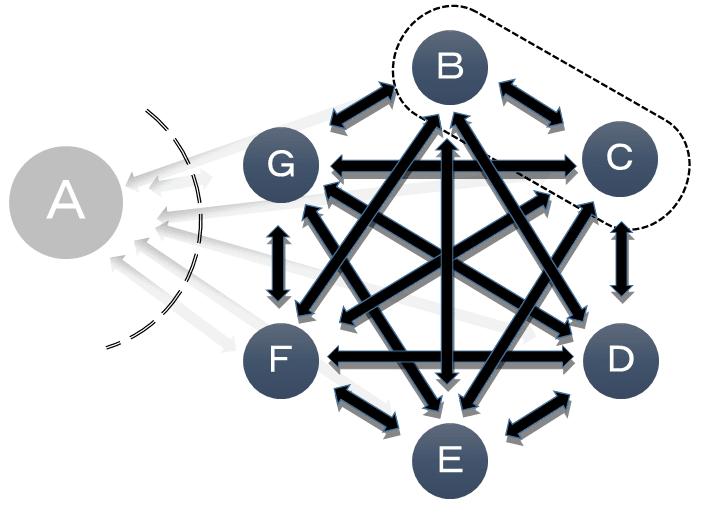

この管理スパンが生まれる要因の一つに「上司と部下の関係数」があり、古典理論においては、上司と部下の関係タイプを①(図1)上司と部下の直接的関係(AさんとBさん、AさんとCさん…)、②(図2)上司と部下の集団的関係(AさんBさんとCさん、AさんCさんとDさん…)、③(図3)上司を除く部下同士の関係(BさんとCさん、BさんとDさん…)に分けています。

図1.上司と部下の直接的関係

画像図2.上司と部下の集団的関係

図3.上司を除く部下同士の関係

この理屈で考えていきますと、上司一人に対して部下の数が増えると幾何級数的に関係数(つまり必要となるコミュニケーション量)が増加していくこととなります。例えば、部下3人で18、5人で100、10人で5,210、18人で2,359,602となるため、自ずと部下数を抑制しなければコントロールが効かない、ということになるわけです。

しかし、これでは管理できる人数が大幅に制限されてしまうため管理者の数が増大し、組織は効率的に成長することはできないという結論になってしまいます。そこで現実の世界では皆、このことを感覚的に理解したうえで以下のように対処して、管理できる人数を増加させているわけです。

対処① 能力のある人を採用する(採用)

より能力が高く即戦力性のある人を採用していくことで、一から十まで全てを共有しなくても仕事の目的や目標、進め方を自分で吸収するために、必要対話量が減少し管理可能数が増加します。

対処② 事業理念や事業計画を共有する(共通認識)

事業理念や目的を実現するための事業計画、独自の組織文化、組織内ルールをしっかりと共有することにより、何のための事業なのか、どう行動すれば良いかを理解できるようになることで必要対話量が減少し管理可能数が増加します。

対処③ 部下をトレーニングしノウハウを共有する(教育訓練)

部下となる人に、仕事の目的や目標、進め方などを標準化しトレーニングすることでノウハウが共有でき、結果として必要対話量が減少するため、管理可能数が増加します。また、以前の記事にも取り上げたように、組織風土そのものを「部下を通じて成果を上げる」ように仕向けていくことで多少時間がかかって目先の業績が鈍ったとしても、強い組織が出来上がることもあります。

対処④ 計画の変更や進捗情報を共有する(情報共有)

事業計画や業務に変更が出る都度情報を共有したり、部下の業務進捗度を把握しフィードバックすることにより、どのように自分の仕事に影響があるのか、どうすれば良いのかを知ることができ、必要対話量が減少することで管理可能数が増加します。

対処⑤ 権限を委譲する(権限委譲)

自律して仕事を遂行してくれる部下に権限を委譲することで、必要対話量が減少するため管理可能数が増加します。大切なことは、権限委譲することは(丸投げしたり放置することではなく)物事の経過や結果について進捗報告をさせて対処・対策まで行なわせることが含まれます。そこで、委譲する側はどうやって遠隔でもチェックできるか?に工夫を凝らすことが重要となります(一番良いのは、通常業務をいつの間にかチェックされている、という状態です)。

組織では、以上のような工夫をすることで管理可能数が増加し、一人の上司がより多くの部下を管理できるようになります。しかし、ここでわかると思いますが、いくら上司が優秀だといっても、一人で100人以上の面倒を見ることができるとは到底思えません。仮に業務管理はできたとしても、一人ひとりを手塩にかけて育成することはできないでしょう。

そこで、組織は「部門化(水平展開)」と「階層化(垂直展開)」の二つによる分業化を進め、管理スパンの適当なところで役割と責任・権限を割り振ることとなります。

一般的には、「部門化」とは組織を機能別に分けることを言い、「階層化」とは組織を階級や役職といった地位・階層に分けることを言います。今回は部門化について、どのような組織の基本形態があるのか、どう考えるべきなのかを見ていきましょう。

組織の部門化に関する考え方

組織の基本形態は、大きく以下のような7種類に分けられます。

①事業による部門化(事業部制組織)

②職能による部門化(職能別組織、機能別組織)

③地域による部門化

④人数による部門化

⑤時間による部門化

⑥製品・サービスによる部門化

⑦顧客による部門化

これらを組み合わせてマトリックス組織としたり、時限的・横断的部門としてのプロジェクト組織やSBU(Strategic Business Unit)を設けたりすることで、組織が目的・目標をより効率的に達成できるようにします。現在、私が関わっているプロジェクトでも、組織を「PDCAで切り分けた組織形態」にしている会社があります。たとえば、現場責任者が業務に集中してしまい日頃の業務を振返ることができないので、現場業務をひたすらチェックして良し悪しのフィードバックをするだけの部署が存在するという具合です。IT系のデバッグばかりを行う部署などと似ていますね。

また、最近ではネットワーク環境が整備されたことを背景に、同期・非同期でのコミュニケーションが相互に可能となったため、高度な実務スキルを有したメンバーが複数集まって目的を達成しようとするネットワーク型組織も生まれています。ティール組織のような状態は、こうしたネットワーク型組織のほうが実現しやすいかもしれません。

以前、フィリップ・コトラーも提唱していましたが、上記のような公式な組織とは別に「非公式な組織」を活用することで組織を活性化していくことができる、という考え方もあります。この非公式な組織とは、たとえば「頼り甲斐のあるアニキAさんを主体とする仲間」とか「会社の主要な情報を押さえているヘビースモーカー軍団」とか「昇進には欠かせないゴルフ愛好会」とかの類です。これがネガティブなものであれば、あえて公に出してしまってやりづらくさせることが必要ですが、組織全体の潤滑油になっているようなポジティブな場合は促進していくことが会社の強化に繋がります。

一方、組織の部門化において気をつけなければならないことがあります。それは、組織は複雑になればなるほど調整を要することになり、機能を絞れば絞るほど組織としての力を失う、ということです。

組織設計をする担当役員や担当部門が官僚的に物事を考えてしまい、「戦略を立てたのだから、計画通り、理屈通りに現場従業員が動くべきである」として複雑化した組織編成を行うことがあります。この通達を流してあとは現場任せの展開になると、現場従業員が部門の目的、目標、役割や権利・義務関係を十分に認識できずに、従前と同じ業務しか遂行できず組織改革は失敗に終わる、という結果を引き起こします。

また、機能を絞れば絞るほどより専門的になりますから、局所的にしか物事を見れない人ばかりが育つということになります。アンバランスな組織となるのです。

組織に魂を吹き込むのであれば、組織設計を複雑化するのではなく、いかに「現場がミッションに打ち込めるか」「現場が最大限の成果を出せるか」をベースにシンプルに組み立てた上で、全社における各部門の意義や価値、ミッション、責任の範囲を各現場従業員に理解・納得させていくことが重要になります。それが全体最適となり、管理可能数を増加させることにつながるのです。とりわけ、組織規模の大きい企業においては、役員や担当部門が職務分掌規程の中で、上記の内容をしっかりと網羅することが重要になるといえます。

では、実際に組織の基本形態について俯瞰していきましょう。

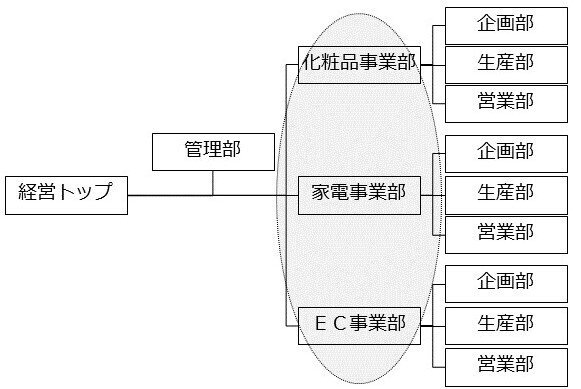

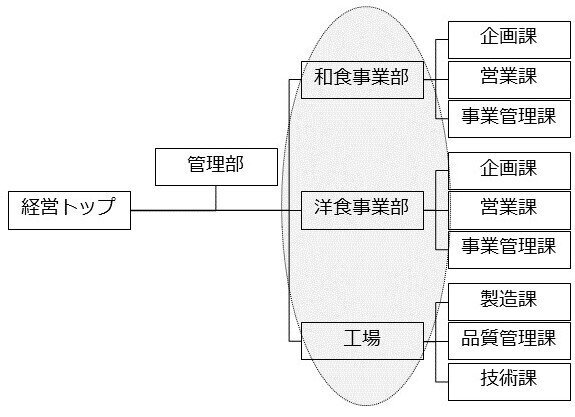

①事業による部門化(事業部制組織)

比較的大きな規模の組織に見られる部門化ですが、それぞれの事業が会社のように独立分権化した形態を取ります。例えば、「化粧品事業部」「食品事業部」「家電事業部」「EC事業部」といった具合で、それぞれの事業部が独立採算制を取っていることが多いといえます。

図4.事業部制組織

また、各事業部の中では、企画、生産、販売、保守、事務などの組織機能を一通り備えており、事業部が一つの組織として非常に堅固であるという特徴があります。そのため、事業部の責任者は全体最適・大所からの視点で事業を統括でき、結果として経営者感覚を養うことができます。事業部で完結(=分権化)しているために迅速に物事を進めることができます。

その反面、事業部間のつながりが希薄化して互いに無関心になったり、会社全体から見れば機能が重複する部門が出てきたり、事業部間で顧客が重複することにより社内抗争が発生するなどのデメリットが出てきますので、各機能別組織が事業部間で積極的に連携を取り合うことが必要となるでしょう。

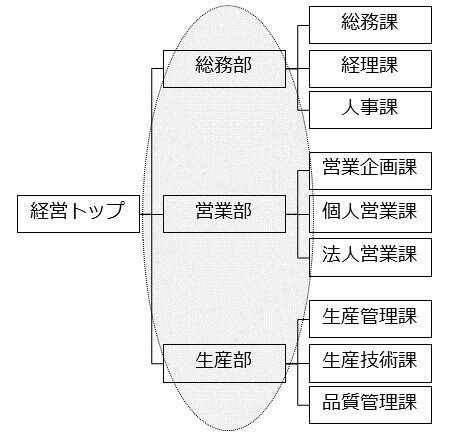

②職能による部門化(職能別組織、機能別組織)

一般的に多く見られる形態ですが、組織を「生産」「販売」「事務」のように職能別に分けることを言います。多くは、営業本部(または部)といった主要組織があり、さらにその傘下に営業企画部(または課)、営業部(または課)、営業事務部(または課)といった副次的な組織が設けられます。

図5.職能別組織・機能別組織

職能別組織の良い点は通常、機能に伴う組織名称がつけられ、わかりやすい専門的機能に加えて責任と権限が付与されることです。例えば、生産管理課と生産技術課とでは生産にどのように関わるかが名称の中にイメージとして内包されます。そして、その分野を預かるにあたっての責任(目的や目標の達成)が明確になり、見合った権限が与えられることでそのミッションに集中して担当業務に取り組むことが可能となります。

一方、傘下組織が専門的になることで、全体をマネジメントする経営トップの調整にかかる負担が増えることになります。また、各部門の専門性が高くなることで、ものの見方や価値観に偏りが出始め、セクショナリズムへとつながりやすくなるといえます。機能がわかりやすいために職能別組織を採用している企業は多いですが、往々にしてスペシャリスト育成向きで、管理者育成には不向きとされています。これを補完するために、クロスファンクショナルなプロジェクトに参画させるなどして別の機能(営業であれば生産、生産であれば営業など)を経験させると良いでしょう。

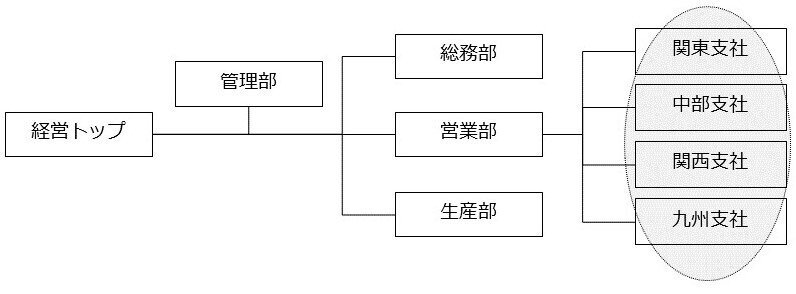

③地域による部門化

広範囲な地域にわたって展開される組織に見られる部門化です。販売部門や生産部門、物流部門などが地域別に展開されることによって、人件費や物流費、旅費交通費等のコスト削減が図れるほか、地域特性を生かした販売や顧客との関係構築が可能となり、売上にも貢献することができます。

図6.地域による部門化

通常、ブロックやエリア、支社、支店、営業所といった名称で展開され、責任範囲が明確になりやすいことから責任と権限を地域別の部門に割り振られることが多くなります。そのため、各責任者は経営者感覚を養うことができるようになりますが、地域ごとに責任者を置くことになるために人材育成を計画的に行う必要があります。また、顧客が複数の地域にまたがっている場合、顧客の都合に振り回されたり、地域ごとの慣習や文化によって考え方が異なるなど、経営トップが全体最適と部分最適をバランスしながら判断する必要が出てきます。

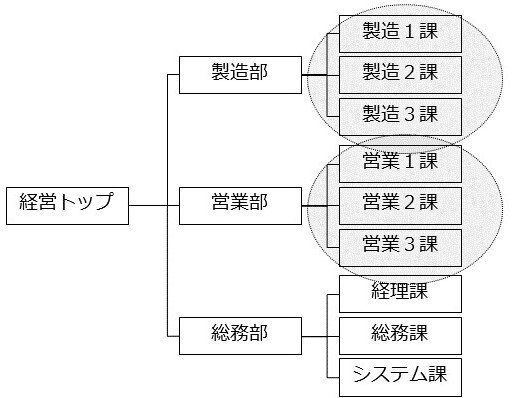

④人数による部門化

単純に一定の人数ごとに部門として割り振ることを言います。取扱い商品やサービスに違いがあるわけではなく、一部署だと管理スパンが長くなってコントロールしづらいために、「営業第一課」「営業第二課」などに分けているケースです。組織階層において、下層の人数が多い場合に便宜的に置かれることが多いといえます。

図7.人数による部門化

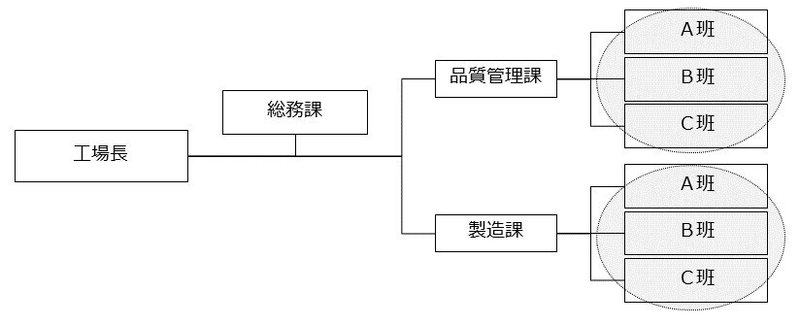

⑤時間による部門化

時間で区切って割り振る部門化を言います。日勤や夜勤などの交代制、早番や遅番といったシフト制の働き方が主となることが多く、「グループ」「班」のような展開となります。現場で定型的業務を担当する組織に置かれることが多いといえます。

図8.時間による部門化

⑥製品・サービスによる部門化

製品やサービスなどの括りで分けられる部門化する方法です。「デザート製造工場」「惣菜製造工場」や「和食事業」「中華事業」「洋食事業」のような組織となります。製品やサービスごとに明確に責任が区切られていることが多く、業績管理や品質管理、業務改善、人材育成などを独自に推進することが可能です。

しかしながら、事業による部門化や地域による部門化と似たようなデメリットが発生することになります。特に、各部署がバランスよく収益を取っている場合は上手くいきますが、上手くいく部署とそうでない部署がはっきりと分かれる場合は人事評価や利益の配分に不満が出るのであらかじめ調整しておく必要があるでしょう。

図9.製品・サービスによる部門化

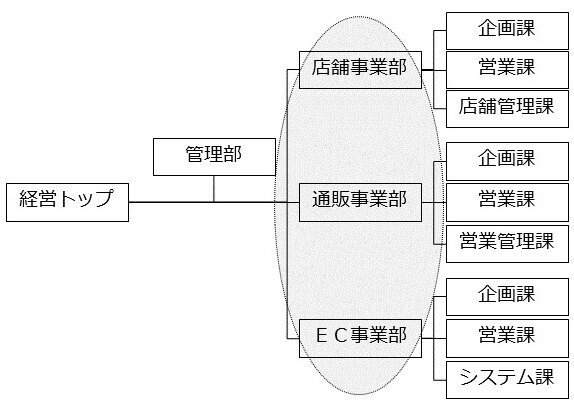

⑦顧客による部門化

顧客を販売経路や規模などの分類によって部門化する方法です。「ホールセール部門」「リテール部門」や「店舗事業部」「EC事業部」「通販事業部」のようなイメージです。顧客(=部門)によって販売する商品や価格、販売方法、広告宣伝を変えることができるため、販売戦略に一貫性を持たせやすくなり、業績向上につながりやすいといえます。

一方、顧客が重複した場合のルールや処理を統一しておかないと部門間の争いに発展することになりやすいといえます。また、売上規模や利益率などが異なることになるために、日の目を浴びる部門とそうでない部門が出て士気が下がりかねません。経営トップは全体最適の視点からこうした点にどう向き合うのかを決めておくことが重要となります。

図10.顧客による部門化

以上、部門化の7つの方法について触れましたが、これらのどれが正しい、間違っているということではありません。組織形態にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、形を変えただけではどれかを立てればどれかが立たない、ということになります。

よくある事象としては、組織のデメリットを補うために組織形態を変え、さらにそのデメリットを補うために組織形態を変え、と続けていたら2~3年後には元の組織形態に戻っていた、ということです。これでは組織の形が変わっただけで組織が成長したとは言えません。

組織の目的・目標達成に資するよう、いかに「現場がミッションに打ち込めるか」「現場が最大限の成果を出せるか」をベースにシンプルに組み立てた上で、全社における各部門の意義や価値、ミッション、責任の範囲を各現場従業員に理解・納得させていくことが重要ということになります。それが全体最適となり、ひいては管理スパンの管理可能数を増加させることにつながるのです。

さらに、組織をうまく設計するためには、ラインとスタッフという関係性についての理解が必要となります。ラインとスタッフについては、一般的にはライン組織やライン&スタッフ組織といった呼ばれ方をされます。ライン組織は、商品やサービスを提供する事業部門を指し、スタッフ組織は、ライン組織に対する戦略や事務機能を提供する支援部門を指しています。

純粋なライン組織は、例えば本社の事業計画に直結するラインとなる営業所が存在し、営業所の中に仕入れ担当、営業担当、事務担当が内包されているような形を取ります。一方、ライン&スタッフ組織は、本社に経営企画室や人事部、経理部のようなスタッフ組織を置いて戦略機能と支援機能を持たせて全社統一のルールやチェックの仕組みをライン組織に提供する形を取ります。

組織の発達上、当初スタッフ機能(事務等)は各ライン上に存在しますが、ライン上の管理者は人事や経理、経営企画等の業務知識や実務スキルに乏しいことが多く、会社全体として見た場合も方針やルールを統一する必要があります。このことから、ライン組織から分離独立し、人事や経理といった特定業務にまつわる権限を委譲されてスタッフ組織として成立することになります。この特定業務にまつわる権限を「専門権限」と呼びます。

スタッフ組織の専門権限が発達して組織が拡大すると、現場従業員がライン上の上司から指示命令を受けるべきなのか、スタッフ組織からの指示命令を受けるべきなのか混乱することがあります。あくまでもスタッフ組織はライン上の責任を持たないため、専門権限は一定範囲内に留めてライン組織とスタッフ組織が協調する必要があるのです。

そのため、「どこに責任の所在があるのか?」「レポートラインはどうなっているか?」を常に気にしておくことが重要です。

以前の記事に取り上げた、組織のライフサイクルにおける「官僚的形式主義の危機」は、ライン&スタッフ組織におけるスタッフ組織が、本来ライン組織を支援する機能であるにも関わらず、ライン組織を統制管理する側にまわることで(=中央集権化することで)生じる問題であると考えることができます。

この、ライン組織とスタッフ組織で昨今テーマとなっているのは、「人と組織の管理」にまつわる問題です。これは、ライン組織のフラット化が進んで管理者がプレイングマネージャーになったことと成果主義の行き過ぎにより、ライン上の管理者やリーダーが部下・後輩の面倒を見なくなるという現象が生じている、ということです。

さらに、この10~15年ほどで副次的な問題が生まれています。部下・後輩の育成の仕方がわからず、業務や事業の引継ぎに支障をきたすリーダーや管理者が激増していることです。個々人が成果ばかりを求められてきたために、部下や後輩にどのように業務に取り組むべきかを指導することができないのです。こうしたことがパワハラや放置、そして定着率の低下につながっているといえます。

こうした状況にメスを入れようと、企業によってはライン組織における「従業員の面倒見」「人間関係の構築」をスタッフ組織に委譲するケースが出てきました。LIXILやアサヒなどにその一部の例を見て取れる形態がありますが、ライン上の各組織にスタッフである人事担当が常駐し(相当な人事担当の数になりますが)、人や組織の潤滑油としての機能を持たせています。これにより、ライン管理者とその部下は成果を出すことに集中することができるようになります。

このように、ライン組織とスタッフ組織を上手に活用して組織全体を活性化することは経営者および人事の重要な役割であるといえます。

いずれにせよ、何らかの組織形態を取るということは物事に特化・集中させる、ということですから、裏を返せばどこかに必ず隙間や偏りが生まれる、ということになります。組織形態には必ずメリットとデメリットがあるわけですから、組織の形そのものを次々に変えていくのではなく、弱点を補強するような穴埋めをすれば良いということが理解できると思います。

従来からのピラミッド型組織でも、やり方を変えればまだまだ戦えると私は思っています。

いかがだったでしょうか?

今後もnote上で人事にまつわるいろいろな情報を発信していきますので

フォローお願いします。

また、「スキ」してもらえると、モチベーションアップに繋がるので応援お願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?