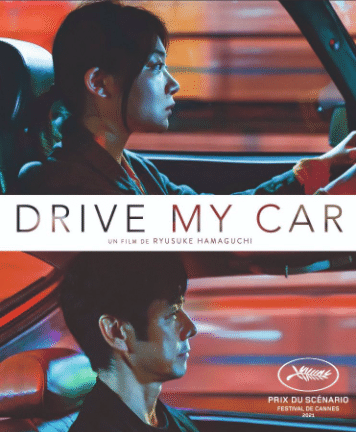

映画「ドライブ・マイ・カー」を読む【完全解説】

本作品は、村上春樹の短編小説の映画化。濱口竜介が監督・脚本を担当。第74回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、脚本賞、国際映画批評家連盟賞、AFCAE賞、エキュメニカル審査員賞の独立賞を受賞。なかなか読み応えある映画だ。[ネタバレあり]

本作品の冒頭、暗闇の中でシルエットとなった女性の姿は見えず、声だけが聞こえてくる。こうして主人公の家福の妻・音は、名は体を表すごとく、この作品に「音」として登場する。彼女は、セックス時に語り部となり、物語を口にするが、その後、語った物語を忘れてしまうので、家福が彼女にその物語を伝えるのが習慣になっている。その物語を脚本にすることで、音は、脚本家として生計を立てている。また、家福は、自分が演じる戯曲の自分以外のセリフをカセットテープに吹き込んでもらい、毎日、そのテープを聞きながらドライブすることをルーティンにしている。

●なぜ家福は緑内障だったのか

このように、本作品は「聞く」「見る」ことで他人や自分に向き合うことが描かれるが、家福夫妻に影を落としているのが、妻の浮気である。ある日、家福は自宅で彼女の浮気の現場に出くわしてしまう。家福は、「直接ではなく」鏡越しに彼女を見る。その後、交通事故を起こした家福は、医者に緑内障で、左目が見えていなかったことを告げられる。つまり、彼はずっと片目をつぶって生活していたのである。その言葉通り、彼は以前から妻が浮気をしていることを知っていたが、見て見ぬふりをしていた。良いところだけ見て、嫌なところには目をつぶっていたのである。家福の彼女に対する不信感は、愛車サーブを運転させないことにも表れていた。

その日を境に、家福は妻に対して聞いたり話したりするコミュニケーションが取れなくなってしまう。顔を向き合わずにセックスをし、セックス時に彼女から聞いた「女子高生の空き巣の物語」を覚えていたにもかかわらず、忘れたと答える。自分が語った物語を忘れてしまったと家福が言った時、彼女は「忘れてしまうのであれば大した話ではない」と返すが、本当は、この時彼女は家福が自分の心の声を聞かなくなってしまったことに落胆していたのかもしれない。だから、空き巣の話の続きは、聞く耳をもたなくなった家福には語られず、高槻にしか語ることはなかったのだろう。家福は、レコードが繰り返し同じところを再生していても気づかなくなり、ワークショップの仕事のことも妻に伝えず「聞いていない」と言われてしまう。このディスコミュニケーションを察した妻は、家福に話がしたいと伝えるが、彼はコミュニケーションを取ることから逃げてしまい、用事もないのに遅くに帰宅をする。その結果、妻は、くも膜下出血で他界し、彼女と二度とコミュニケーションを取ることもできなくなってしまう。

ここまで話が進み、ようやくタイトルが出る。つまり、今までの物語は序章であり、まだ本編が始まっていなかったことに観客は気づかされるのだ。ここでタイトルを出すことで、本作品が喪失から始まり、再生を描く物語だということを提示している。

●愛車サーブで人生の波を乗り越える

音が死んでから2年後、家福は、広島国際演劇祭で「ワーニャ伯父さん」の演出の仕事を引き受ける。物語の舞台が東京から広島に移り、家福による「ドライブ・マイ・カー」の話は終わって、女性ドライバー・渡利みさきによる「ドライブ・マイ・カー」の話が始まる。

家福は、広島での仕事中、孤島に宿泊することになるが、この孤島は、妻を亡くした喪失感から孤独感を感じている、家福の精神状態を表したメタファだといっても良いだろう。そんな彼のため、「岬を通って孤島との橋渡し」をしてくれる存在が、その名の通り、渡利みさきだ。家福は、最初は瀬戸内の穏やかな海をリハビリするかのように、みさきに補助してもらい往復する。後半、傷が癒えていくに従って、彼は荒れ狂う日本海を渡って北海道へと向かうことができるようになる。もちろん、彼が傷を負っているうちは「運転は自分の仕事だから」とみさきが補助役をやめることはない。家福が東京から広島への移動時、サーブの運転ができたのは、陸続きで海を渡ることがなかったからだろう。

●みさきは家福の娘であった

家福には6歳でこの世を去った娘がいた。この娘がもし生きていたら、ドライバーのみさきと同い年だということが分かる。みさきは、DVの母親の顔色を窺い怯えて生きていたが、土砂崩れによって母親をみすみす見殺しにしてしまう。これは、家福が妻を失うことを恐れ、妻をくも膜下出血で死なせてしまったことと符合している。

つまり、この2人の死者は重ねられて描かれているので、「音=みさきの母親」であり、彼女たちの娘も重ねられていることになるため、みさきは家福の娘の生まれ変わりということになる。

よって、本作品は家福とみさきの父娘が、見殺しをしてしまった母親を弔う話といって良いだろう。だから、みさきの母親の死に場所に向かうとき、我が娘を弔うため、家福が花を持っているのだ。そして、この弔いによって、みさきだけでなく、家福も再生の道を歩むことができるようになる。「ドライブ・マイ・カー」はドライバー2人の再生の物語なのだ。

●みさきはなぜゴミ処理場へ連れていったのか

もう少し、みさきの物語を見ていこう。家福にドライブに連れて行って欲しいと言われ、みさきはゴミ処理場へ連れて行くくだりがある。普通の人間であれば「どこに連れて行くんだよ!」とぶち切れられそうなところだが、これは一体何を意味しているのだろうか。

みさきは、ゴミ処理場で舞い上がるゴミを見て「雪みたいじゃないですか?」と家福に言う。この言葉は、後半になって登場する、雪に埋もれたみさきの実家を想起させる。雪に埋もれた実家は、みさきにとっては、辛い過去ばかりのゴミダメみたいなものだったのかもしれない。この後、みさきと家福は、ゴミ処理場でゴミが燃やされている様子をモニターで見ている。この時みさきは、こんな風に母親を見殺しにした過去を燃やすことができたらと思っていたのかもしれない。そんな彼女を思いやってか、海辺に出ると、家福はみさきにライターを渡す。この行為は、彼がみさきのゴミを燃やすこと、つまりはみさきの罪を償う手助けをすることを暗示しているのではないだろうか。この時、海辺へ出るために2人が通った通路は、瀬戸内の海までの抜けるように設計されているとみさきが語るが、このこともゴミ処理場からこれから海を渡って北海道へ行くことへの伏線になっているとも思われる。

そんな家福に対して、みさきは、母親を見殺しにした後、家福と同様に、車で西に向かい、広島で車が壊れて、ゴミ収集車に乗り換えたと話す。「ゴミ=雪・土砂」という見方をすると、みさきはゴミ収集をすることで、母親の上に被っていた雪や土砂を取り除く作業をしていたと言える。家福が現れるまで、彼女はずっと母親への償いをして生きてきたのだ。

●なぜタバコをサンルーフから突き出したのか

家福とみさきは、「音=みさきの母親」に償うという、共通の目的をもつようになる。しかし、そこに至るまでは、みさきは「勝手に」家福の愛車サーブに乗り込むのを嫌がる。愛車が持ち主の心を表していると考えると、彼女は家福の心の中にずけずけと入り込めない訳だ。「車=心」だから、家福が妻の浮気を目撃すれば、心が壊れるごとくサーブは大破し、高槻が共演者の女性と上手くいかなければ、彼の車は接触事故を起こしてしまう。

家福もみさきに心を許すまでは、毎回、わざわざ座席を倒して後部座席に乗り込んで、「直接ではなく」ルームミラー越しに彼女とコミュニケーションを取る。みさきにとって、出会った頃の家福は、まさにその後部座席に座っていた実母と同じように、距離のある存在だったに違いない。

2人の精神的な距離が近づくにつれ、みさきは「勝手に」サーブに乗り込むようになり、家福は助手席に座るようになる。2人はサーブに乗って、闇の中へ続くトンネルをいくつも抜け、心の奥底にどんどん向かい、自分に向き合っていく。

そして、ついには、2人は、車内で喫煙をして窓を開け放つ。この行為は、死してなお「音=みさきの母親」に気遣い続けていた2人が、その気を遣いをやめ、自らの心を開け放つことができるようになったことを意味しているのだろう。まるで線香を焚くように、サンルーフからタバコを真っ直ぐ突き立てて煙をくゆらせているのは、2人の心の中で「音=みさきの母親」を成仏させることができたのだと思われる。この行為は、北海道で雪に埋もれた実家の前でも、みさきが母親を供養する場面でも反復することで、強調されている。

●音はなぜ物語を語るようになったのか

家福の妻・音は、娘が亡くなった頃から、セックスの度に物語を語るようになった。これは何を意味しているのだろうか。生と死は背中合わせのもので、生を意識すれば死を意識し、死を思えば生を思うものだと言われるが、音はセックスをしてエクスタシーを感じると、娘の死が心に顔を出し、娘を失った喪失感に苛まれるのではないのだろうか。家福が「(音の)物語は娘の死を乗り越えるための僕たちの絆だった」と語っているように、無意識な心の防衛本能が、家福に物語を語ることでその喪失感を紛らわせ、こうしたやりとりによって、家福夫妻は、子供を亡くした傷を負いながらも、お互いに声を聞き合うことでコミュニケーションを取り、支え合ってきていた。

●オナニーのような浮気

最近、音がセックス時に語る物語は、同級生・山賀という好きな男の家に空き巣に入る女子高生の話だ。先ほど、車が心のメタファになっていることを書いたが、この作品の中では、家(部屋)も心のメタファになっている。みさきが、家福の愛車サーブに勝手に乗りたがらないように、彼女は韓国人夫婦の家にも上がりたがらないのもそのためだ。このことを踏まえると、音が語る「女子高生の空き巣の物語」の中身が分かりやすくなる。

女子高生は、空き巣に入って、毎回気づかれない何かを盗み、代わりに何かを印として置いていく。あるとき、彼女は、山賀の部屋でオナニーをして、自分が「高貴な」ヤツメウナギの生まれ変わりだったことを思い出す。ヤツメウナギは、棒のような形状をしており、通常、口にある吸盤で上に通りかかる魚に吸い付き、牙のような歯で寄生した魚を食べていく生き物らしい。しかし、「高貴な」ヤツメウナギである彼女は、魚に寄生せず、岩場に吸盤にくっついてただ揺らめいているというのだ。これは、まさに音自身のことでないか。それは、本編の中で、性器(ヤツメウナギの口に似た形状)を使って男とくっついているセックス時、彼女は常に騎乗位でヤツメウナギのように棒立ちになって揺らめいていることで示唆される。そして、彼女は、自分が書いた脚本のドラマや映画に出演する役者と浮気を繰り返しながらも、一人の男に寄生することはなく、撮影が終わると関係を終える。前半、家福が目撃する音の浮気のシーンでは、彼女はレコードをかけてセックスをしていた。相手の声を聞こうとしていないのだ。浮気相手に依存もしない。つまり、彼女にとって、浮気は男性を使ったオナニーのようなものなのかもしれない。

●モニター越しに本音を語れるか

空き巣の話の女子高生が音ということになると、彼女が家福に「本当に好きだ」と語っていたことから、女子高生の好きな山賀は家福だということになる。女子高生は山賀のいないとき、オナニー(性行為)をしないと決めていたが、ついにそのタブーを破ってしまう。その日、女子高生は、別の空き巣の死体を印として置いていく。これを「女子高生=音」「山賀=家福」と置き換えると、家福の家で、家福の不在時に、音がオナニーのような性行為をして、(後日となるが)自らの死体を印として置いていったことと重なる。

女子高生が印として、死体を置いていったのに、山賀は普段と変わらない生活を送っている代わりに、家には防犯カメラが取り付けていた。そのカメラに向かって、女子高生は「私が殺した」と訴える。ここも浮気を目撃しても、普段と変わらない態度で、ビデオ通話で会話をする家福の姿と重なる。女子高生が防犯カメラのモニター越しに何度も「私が殺した」と訴えたように、本当は音もビデオ通話のモニター越しに、家福に自らの心の内を伝えたかったのではないか。だから、家福に「今晩話がしたい」と言ったのだろう。監視カメラつながりで、ひとつ付け加えておくと、音の浮気相手の高槻は「空き巣の女子高生」のように、街の監視カメラに写った自分の犯行を素直に認める。家福とは真逆の人物として描かれる。

●死者に取り憑かれた者たちの解放

「空き巣の話」で女子高生が男の死体を印として部屋に残していったように、音は自らの死体によって、家福の心に印を残していく。妻の死後、家福は「今晩話したい」と言われて逃げたことを懺悔するかのように、カセットテープに吹き込まれた彼女の声を毎日聞き続ける。彼女の肉体が滅びても、彼女は家福を支配しているのだ。死という喪失感によって、家福は音に取り憑いたと言っても良いだろう。彼女の亡霊を成仏させない限り、家福の精神は彼女から解放されないのだ。物語が進むにつれ、家福は、次第に車内で音のカセットテープを聞かなくなり、みさきとの会話が増していく。これはみさきとのコミュニケーションによって、音から解放されていっていることを示している。

死者の亡霊に取り憑かれていたのは、家福だけではない。音自身も、子供の死を成仏させることができず、取り憑かれていたとも言えるだろう。音は、セックス時に物語を語りながらも、その物語を覚えていないのは、まさに取り憑かれた状態だと言える。霊媒師が霊に憑依されて語るみたいなものかもしれない。

みさきも同様に、母親の亡霊に取り憑かれて生きているし、韓国人夫婦の妻イ・ユナもその一人。彼女は元々ダンサーだったのが、流産して身体が動かなくなってしまったと語っていた。彼女も演劇で物語を伝えることで、彼女も演劇で物語を伝えることで、子供の死を乗り越えようとしているのだ。イ・ユナと音は、とてもよく似た境遇にあると言える。

●高槻はなぜ写メを撮られると怒るのか

なぜ家福の妻・音は高槻と浮気をしたのだろうか。それは、先ほど書いたように、監視カメラの前で本音を語れる人間だからであろう。彼は相手の話を「聞く」ことができ、本音を「話す」こともできる人物として描かれている。高槻は、音の脚本(セリフ)が好きで、家福から彼女のことを聞きたがる。人の話を聞ける人間だからこそ、音は、高槻に「空き巣の高校生の話」をしたのだろう。

ただ、彼は自分をコントロールすることができない。女性に求められると、ついつい関係を持ってしまうため、女性関係で事務所も退所したのだろうし、共演者の中国人女性のジャニスにも相談に乗ってほしいと車(=心)にも乗り込み、関係がうまくいかずに車も心も傷つけてしまう。オープンな性格で節操がないから、家福にも「節度をもって欲しい」と釘を刺されてしまう。

高槻は、家福の話を聞こうとして、何度も家福の愛車サーブ(=心)をノックし入り込んでくる。家福とみさきは心を共有しているので、サーブに乗り込むことは、みさきの心にも入り込むことにもなる。こうした高槻の「聞く」姿勢こそは、次第に2人の心を変えていくことになる。

高槻は家福に「他人の心の中を覗き込むことは難しい。本当に他人を見たいなら自分自身を深くまっすぐに見つめるしかないんです」と涙ぐみながらに訴える。高槻が写メを撮られることに激情するのは「他人の心の中を覗き込むことは難しい」のにも関わらず、「聞く」こともせず一方的な人との関わりが許せなかったのだろう。そんな高槻を見て、みさきは私は嘘をつく人ばかり見て育ったから、彼が嘘をついていないことが分かると力説する。「なるほど!」と感心した家福は、高槻に言うことを信じて、コミュニケーションの取り方を教わっていくことになる。その甲斐あって、家福は、音が複数の男性と関係を持っていると知ったとき、それを見ない振りをして逃げるのでなく、自分自身を見つめ「僕は正しく傷つくべきだった」と反省することになる。そうして、彼は「音に会いたい」と本音を吐露することができ、そんな彼をみさきは抱きしめ癒やしていく。

●音は実は物語を覚えていた

家福は、もともと「聞く」「話す」「見る」といったコミュケーションを取る素質のある人間だった。だから、妻の音との関係も上手くいっていた。それなのに、なぜディスコミュニケーションの状態に陥ってしまったのかと言えば、彼が人間の多面性を許容できなかったからだと思われる。家福は、演劇という虚構の世界では、人間の多面性を許せるのだが、現実世界ではそれを「謎」だと思い、受け入れることができない。だから、高槻との初対面で、彼が舞台衣装を投げつけるのは、舞台を降りた控え室の現実世界では、二面性を持った役者が嫌いな表れなのかもしれない。

高槻のように、この作品に出てくる人物は、現実世界と同様、誰もが多面的である。家福は、演出家であり役者でもある。劇団の人はみな役者という面をもち、演劇祭スタッフのユン・ソも元俳優である。音は、もともと役者でいろいろなキャラクターを演じていた人であり、セックス時には別人格となる。みさきの母親は多重人格者で、「サチ」という8歳の少女のキャラクターももっていた。みさきは、「サチ」が唯一の友達で、彼女といる時は幸せだったと語るが、そのキャラクターがDVの後に現れるため、自分を繋ぎ止めるための母親による演技だったかもしれないと話す。

そう考えると、音が別人格の語り部になるのも、もしかしたら彼女の演技だったのかもしれない。彼女は、本当は自らが語る物語を忘れていたのではなく、実は覚えていたのではないだろうか。なぜそう疑うかと言えば、家福だけでなく、高槻にも同じ物語を覚えていて繰り返し話しているからである。家福と満ち足りた時を過ごし、娘の死を乗り越えるための絆を保つため、元役者の彼女は演技を続けていたのかもしれない。

現実世界で、人間の多面性を受け入れられなかった家福だが、高槻という師匠の教えを乞い、みさきとともに変化を遂げていく。ラストでみさきは、音が残した「謎」は、謎でも何でもないと話す。人間は多面的なものなのだから、家福のことを本気で愛しながら、他の男と浮気をしていたに矛盾はないと。音は、満ち足りた関係であった家福には、自分の中の「どす黒い渦のようなもの」を見せたくなく、浮気相手に吐き出していたのかもしれない。だから、「どす黒い渦のようなもの」のはけ口である浮気相手を取っ替え引っ替えしていたのだろう。家福に対しても、浮気相手に対しても、彼女の真実の姿なのだから、ありのまま受け止めてほしいとみさきに言われ、家福は自分が間違っていたと号泣する。観ていて、そういうことか…と思いつつ、「出張中に妻が浮気したぐらいで落ち込むなよ」「お前、心が狭いぞ」と言われている気がして、なんか釈然としなかったりもするが…。

●現実世界と虚構世界の融合

今書いたように、現実世界では人間の多面性を受け入れられない家福だが、なぜだか演劇という虚構世界となるとすんなり受け入れられる。高槻が「ワーニャ役は年齢も合わない」と言っても、現実世界でなく演劇だから「メイクをすればいい」と平気で言い放ったりする。そして、現実世界では妻の話しか「聞く」ことができないが、演劇の世界では、役者の話を「聞く」こともできる。つまり、家福は、現実世界でも演劇の世界の自分になれれば、すべて丸く収まるのだ。本作品は、自らの演出方法を現実世界でも生かすことで、自らを再生させていくというお話になっている。

家福の演出方法は、何度も本読みを繰り返し、相手のセリフをしっかり「聞く」ことができるようになるため、自分だけでなく相手のセリフまで徹底的に頭に叩き込むというもの。高槻は、家福の芝居は音の脚本と似て、空っぽな自分に伝わるものがあると言うし、聾者のイ・ユナも福家の演出によって体が動くようになると語る。公園での立ち稽古で、家福が「何かが起きた」と言うほど、イ・ユナは確実に相手を「聞く」「見る」というコミュニケーションを成立させ、立ち直っていく。みさきもそんな理想の家福の姿が見たくなり「本読みを見てみたい」と言い、この公園の立ち稽古でその姿を目の当たりにする。

家福は、自分をさらけ出して向き合う勇気がないから「ワーニャ伯父さん」の舞台に立てないと言っていたが、北海道での償いを終えて、自らと向き合うことを決意し、上演中も舞台の袖でもがき苦しみながらも、共演者の声に耳を傾け、自らの壁に対峙する。クライマックス。イ・ユナ演じるソーニャが手話で「ワーニャ伯父さん、生きていきましょうよ。長い果てしないその日その日を、いつ明けるとも知れない夜また夜を、じっと生き通していきましょうね」「そして、やがてその時が来たら、おとなしく死んで行きましょう」と語り、家福演じるワーニャを後ろから抱きしめる。イ・ユナは、流産で子供を亡くした女性でもあることから、音の生まれ変わりとも言える。つまり、家福は音に抱きしめられて救われるのだ。それを客席で観ていたみさきも同時救われる。この家福の現実世界と彼の演出する演劇世界が徐々にシンクロしていき、ラストで完全に融合していく過程が本当に素晴らしい。

現実世界と演劇世界の融合という点で言えば、高槻がリハーサルでいい芝居をして家福に褒められた時、彼が演じたワーニャが発砲した弾が相手に当たらず殺人者にならずに済むという設定なのに、今のは弾が当たって相手を殺していたなと言われてしまうくだりがある。その後、高槻が殴った男が病院で亡くなり警察に言われ連行されてしまう。これも現実と演劇世界の融合を表しているのだろう。

●ラストはなぜ韓国なのか

ラストで、みさきは、韓国のスーパーで女性の一人暮らしにしては多めの生活感のある買い物をして、家福の愛車サーブに乗り込む。車内には、韓国人夫婦の愛犬がいる。マスクを外すと、彼女の顔にあった傷がなくなっている。本作品は、これらの描写からさまざまな憶測ができるよう余韻のあるラストになっている。

私が想像するに、みさきは、家福と韓国人夫婦と良好な関係が続いていることが窺われる。しかも場所は韓国。彼らが韓国で共同生活を送って新しい家族となっているのか。みさきや家福が、単に海外旅行で韓国に来ているのであれば、サーブを持っていく必要もないでだろう。現実世界と演劇世界の融合の点から考えると、異なる人種の人たちがひとつの芝居を創り上げていくという家福の演出スタイルによって、ここでも現実世界と融合して、共同生活を送っていると考えても不自然ではないだろう。緑内障が進行した家福の代わりに愛車サーブの運転も任されていると思われる。

もうひとつ、忘れてはならないのが「広島の孤島→北海道→韓国」という、海を越えた物語の舞台の移動である。これが示すのは、愛車サーブ(=心)がより大きな海を渡っているという点である。家福とみさきは、世の中の荒波を乗り越えられるメンタルを獲得したのだろう。そのことは、みさきが車内に戻った時、マスクを取ると、顔の傷がないことでも示される。彼女は、顔の傷は母親を見殺しにした事故の時にできたものだから、消せるが消す気になれないと言っていたが、それを消し去っている。おそらく彼女は完全に過去の呪縛から解放されたのだろう。

●沈黙から何を受け取ったか

本作品は、「聞く」「見る」ことによるコミュニケーションの大切さをテーマにしているが、本編にはさまざまなコミュニケーションの形が提示されている。通常の共通言語の会話に始まり、家福が演出する芝居は、異なる国の言語が飛び交い、外国の手話まで交えられる。異言語でのやりとりでは、口調のニュアンスに意識を向けられ、手話でのやりとりでは、ジェスチャーや表情を読み取らなければならない。さらに言語を介しない犬とのコミュニケーションでは、鳴き声、表情、動きを読み取る必要がある。いずれも通常の共通言語での会話よりも、「聞く」「見る」を駆使した相手への注意力がより必要となる。

このコミュニケーションの取り方は、登場人物同士だけが求められている訳ではなく、観客にも向けられている。イ・ユナ演じるソーニャが手話で家福演じるワーニャに語りかけるクライマックスでは、通常の会話よりも観客に「聞く」ことに集中をさせ、そのコミュニケーションの素晴らしさを体験させてくれている。そして、本作品では、最終的に「沈黙」でのコミュニケーションまで描かれているが、ここでも観客は、注意力の必要なコミュニケーションを求められている。劇中、意図的に無音になるシーンが数カ所あるが、ここで観客は「映画からの語りかけに耳を傾けてくれ」と言われているのだ。さてあなたはこのコミュニケーションから何を受け取っただろうか。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?