春のマルケ、小さな家族の物語

※この記事は雑誌「1番近いイタリア2022年春号」からの抜粋です。

雑誌「1番近いイタリア」についてはこちら。

高速電車を降りて駅の出口を探す。州都の中央駅にも関わらず、綺麗で静かな駅だった。外に出るとすぐに目が合う女性がいた。「はじめまして」と日本語で話しかけられた。それがシルビアだった。

車に乗ってシルビアの家に向かう。道は一本道。右手にも左手にも緑が広がり、連綿と続く丘が一つ、ニつと過ぎていく。最後に角を曲がって砂利道に入る。ゆっくり進む分、小さな草花の息吹を感じる。春が間近に迫るマルケ州は、私を温かく迎えてくれた。

丘の上に建つ大きなお家だった。「お邪魔します」と言って中に入ると、キッチンでおばあちゃんが待っていた。待ちきれずにお昼を作り始めてしまったようで、シルビアが「葵に最初から見てもらうつもりだったのに」と言っているそばから、私はフライパンの中で湯気を立てるトマトソースを早速に覗き込む。あぁ、この香り。料理をしている鍋が放つ香りは、世界どこでも幸せを運んでくれる。初めて来た土地の、初めて会った人の、初めてのキッチンでも、この香りが私達をすっと斜めの線を描くように結びつける。

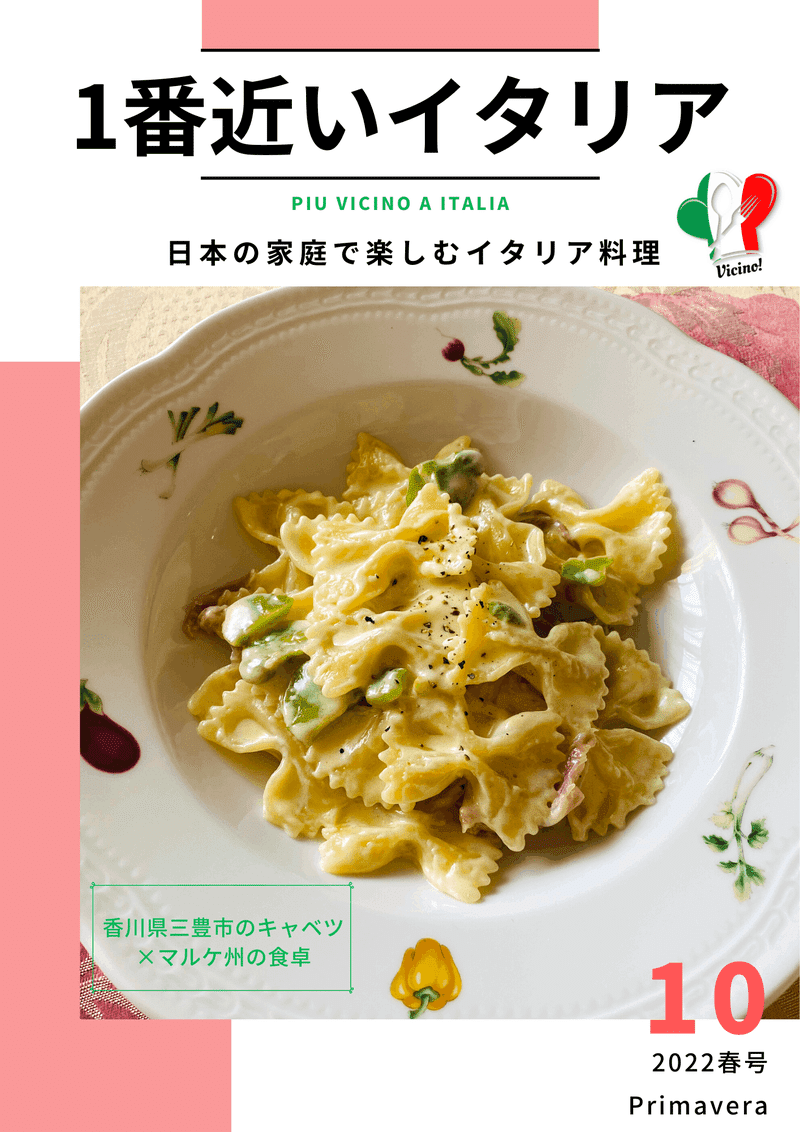

慣れた手付きでかき混ぜて、あっと言う間にパスタが出来上がる。シルビアの10歳の娘のビオラが駆け寄ってきて、テーブルに運ぶ。おじいちゃん、おばあちゃん、シルビア、ビオラ、私で食卓を囲む。名前にも方言が付いた「パスタ・アル・フメ」、マルケ州の典型的な家庭のパスタは、濃厚なトマトとパンチェッタの相性が抜群で、会話が一層弾んでいく。

昼食の後は、ビオラが私の手を引いて庭を案内してくれた。馬が四頭、鶏が十匹、ひよこが二十匹。それから少し宿題をする。人口三千人強の村の唯一の学校は、三、四年生が同じクラスで学ぶ。ポケモンカードが流行っているようで、譲ってもらったばかりの一枚を嬉しそうに何度も見せてくれる。強くないカードばかりが十五枚くらいある中で、確かにその一枚は輝いていた。自らの遠い昔の放課後の思い出が重なる。おじいちゃんに呼ばれて中に入った。

孫を見つめるおじいちゃんの目尻は垂れ下がりっぱなしである。おじいちゃんは男兄弟四人で建設仕事を行ってきた。学校を出るとすぐ、生計を立てるために朝から晩まで腕一つで必死に働いてきた。村に仕事は多くなく、兄弟で力を合わせて事業をはじめ、少しずつ仕事を取って来た。兄弟は能力も特性もバラバラだけれど、互いに補い合ってきたとのこと。もうすぐ七十歳になる今も、みんな現役で働いている。名残惜しそうに孫にハグをして午後の仕事に出かけた。

次の日、朝起きるとキッチンではすでにおばあちゃんが粉をテーブルに広げていた。カーニバルのお菓子を四種類作ってくれるという。年季の入ったレシピを傍らに置く。しかし、量は測らない。ちょっとずつ様子を見ながら粉を足すそう。それでも不思議とあっという間に生地がまとまるから、熟年の技はあっぱれだ。

おばあちゃんは丘を一つ越えた隣の村の出身。子供の頃は貧しくて、食事は二回、朝食は生卵に砂糖を入れて飲んでいた。今から思えば貧しかったけれど、みんなそうだったから貧しいとは思わなかった、そう語るおばあちゃんの顔は、悲壮感どころか、懐かしさに頬が緩んでいた。それでもクリスマスとカーニバルとパスクアはご馳走が並ぶ日。大家族が集まり、揚げたてのこのお菓子を囲むのが毎年の何よりの楽しみだった。

帰り道、シルビアが運転しながらポツリと語る。こんな小さな村、出たくて出たくて仕方がなかった。大学の入学の日、ヴェネチアに行く電車に乗った時は、もう帰ってこないと思ったのだと。

彼女は日本に憧れて名門ヴェネチア大学で日本語を学んだ。輸出関係の展示を手伝っていた時の縁で仕事を見つけ、娘も生まれた直後、パートナーが家を出ていった。明るく振る舞おうと、日本語で「離婚したの」という彼女の大きな目を覗く。彼女は続ける。出て行きたくて仕方がなかったこの小さな村に、まさか娘と戻ってくることになるとは。私と同じ学校に行っているのよ。でも、ここで暮らし育っていく娘を見ると、運命が私に与えてくれた場所も悪くないと思えるわ。

雑誌「1番近いイタリア」とは

日本の食材でイタリア家庭料理を楽しむ通信。

愛するイタリアの、各地のマンマに教わった知恵と文化を、日本の皆様に日本の食材でお送りします。

ご購読はこちらより。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?