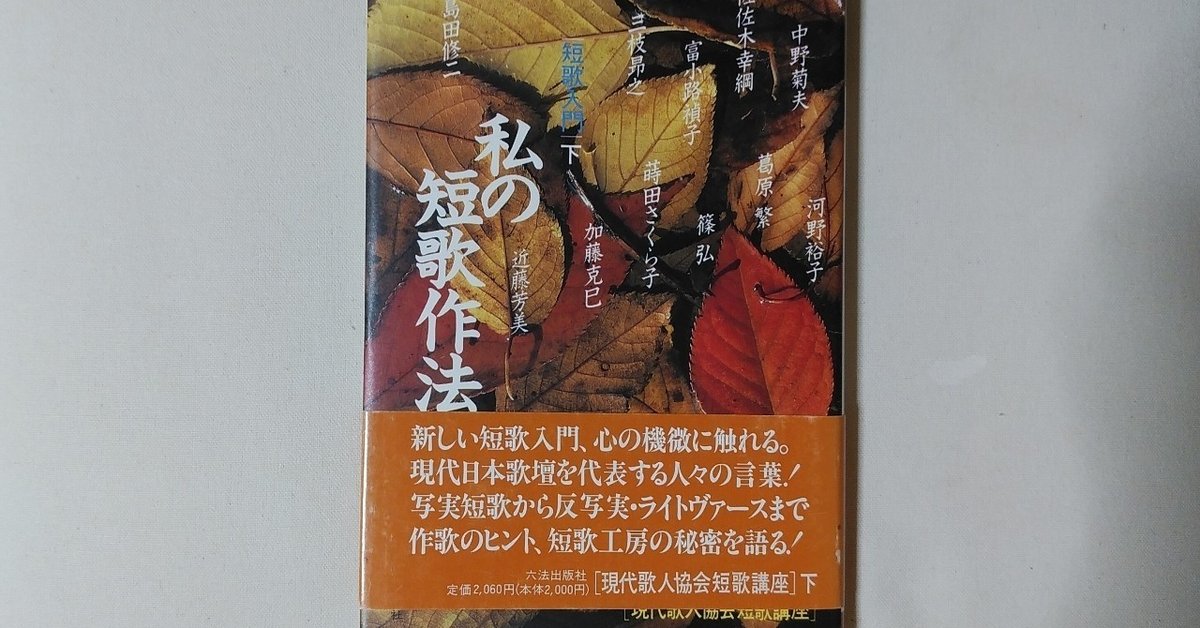

『私の短歌作法』(下)現代歌人協会短歌講座

下巻に登場する歌人は、第4回中野菊夫、富小路禎子、三枝昻之。第5回葛原繁、蒔田さくら子、佐佐木幸綱。第6回加藤克己、篠弘、河野裕子。司会は島田修二。上巻に引き続き、印象に残った発言を引く。

中野菊夫 啄木だって処女詩集は十八ですが、大したもんですよ。表現技術というのはうまくなければだめですよ。そしてそれは言いにくいけれど、先天的なものでしょうね。

佐佐木幸綱 歌はやはり楽しんで作った方がいい。どういう楽しみか、基本的には冒険する楽しみだと思います。(・・・)あるいは、自分の心の奥底をどんどん掘っていくとも言えるでしょう。自分の心のなか、行ったことのない自分の心のなか、というのもいっぱいあるはずなんで、そういうところに行ってみる作歌はその冒険の楽しさだと思うんです。

佐佐木幸綱 古典から現代短歌までの地図を自分なりに作ってみて、斎藤茂吉はどこにいるのか、柿本人麿はどこにいるのか、葛原繁はどこにいるのか、書き込んでみるのがいい。そういう地図を自分なりに手に入れる。これが「文学史」ですね。自分なりに「文学史」を作ってみなくちゃいかん。

加藤克己 現実を再現するのではなくて、現実を踏まえて、そこにいわゆる「創造現実に挑む」という・・・。

河野裕子 まとまっていませんが、考えてみるとこの「ぶっつけ本番」とか、「ゆきあたりばったり」というのが私の生き方そのものでして、歌を作るときもそうなんです。

河野裕子 私の作歌法というのはたくさん作るという、それだけぐらいなんです。一首頼まれれば十首作る。そういうふうにたくさん作るということを今まで自分なりに課してきたんです。

河野裕子 短歌を作るには、それなりの時間の要り方があって、作っている時間は案外短いんですけれども、その作る状態に自分を持っていくまでの時間がずいぶんかかるんじゃないかと思います。

河野裕子 いかに歌らしく歌うかということと、いかに外すかということと、いつも足をその両方に掛けながら、その危いところでなんとかバランスをとろうとしているんです。難しいところですね。

作歌法に関わる部分で、自分に響く部分のみ引いた。当時は『サラダ記念日』が爆発的なヒットとなって二年ぐらいの頃で、歌壇と言われるところでこのヒットがどのように受け止められていたか分かる発言もあり、興味深かった。

この本に登場する18人の歌人の内、半数にあたる9人と司会の島田修二、終わりの挨拶をしていた近藤芳美が、2020年現在、既に鬼籍に入っていることも感慨深い。

六方出版社 1989年11月 2060円(本体2000円)