Spotifyで聴くライブ盤①「ナイト・クラブの奥村チヨ」が描き出す70年万博の夏

Spotify × note のキャンペーン【#スキな3曲を熱く語る】にエントリさせていただきました。それにあたり、一部加筆修正を行っています。

概要:ライブ盤とSpotifyと奇書と…

本エントリで紹介する私が愛してやまない3曲+α は、奥村チヨ(1947〜)という歌手が1970年にリリースした「ナイト・クラブの奥村チヨ」(1970)というアルバムから厳選した楽曲です。

こちらのアルバムは、公開録音盤、いわゆる「ライブ盤」です。

…つまり、スタジオではなく、人の目が取り囲むオープンな場で録られたものゆえ、時代の雰囲気や、観客の息遣いが閉じ込められています。この現実社会の延長上にある生々しさ。ライブ盤にしかない独特の魅力があります。

とはいえ、ライブ盤なんて世間にいくらでもありますよね。しかし、この「ナイトクラブの奥村チヨ」は、収録された時代・場所などの諸相によって「日本の近代化遺産」として過言ではない存在であると私は考えています。

それを語るにあたり、曲を聴きつつ『ベラミ伝説 ──京都の夜芸能界裏面史』という奇書を参照していきます。

この本は、当時の「ベラミ」がどんな場所だったかを窺い知ることができる(今日となっては珍しい類の)超自己満系眉唾トンデモ本です。

ここから、

「本盤は一体何を収録したものなのか?」=このアルバムの正体

を解き明かしたい。

① この名盤が収録された「ベラミ」ってどういう場所だったのか?

② この名盤が収録された年「1970年」ってどういう時代だったのか?

③ 「ベラミ」×「1970」は、どんな化学反応を引き起したのか?

④ その反応は、この名盤の「どの音」として収められているのか?

を辿るわけですが、何か現代に役立つことがあったらいいですね(期待薄)

noteには、Spotifyの埋め込みリンクがあります。これを有効活用して「音楽を聞きながら読むもの」っていう。いわゆるライナーノーツ。コンテクストを食って、一層面白く聴けるといいな~と思います。

(最後まで読んでいただける奇特な方が現れることを祈っています...。)

Spotifyで聴く「ナイト・クラブの奥村チヨ」(全曲リスト)

↑Spotifyに登録・ログインされた方はフルで聴けます。ぜひ登録を...!!

(右上のロゴをクリックすると、appが開いてフル聴取が可能です)

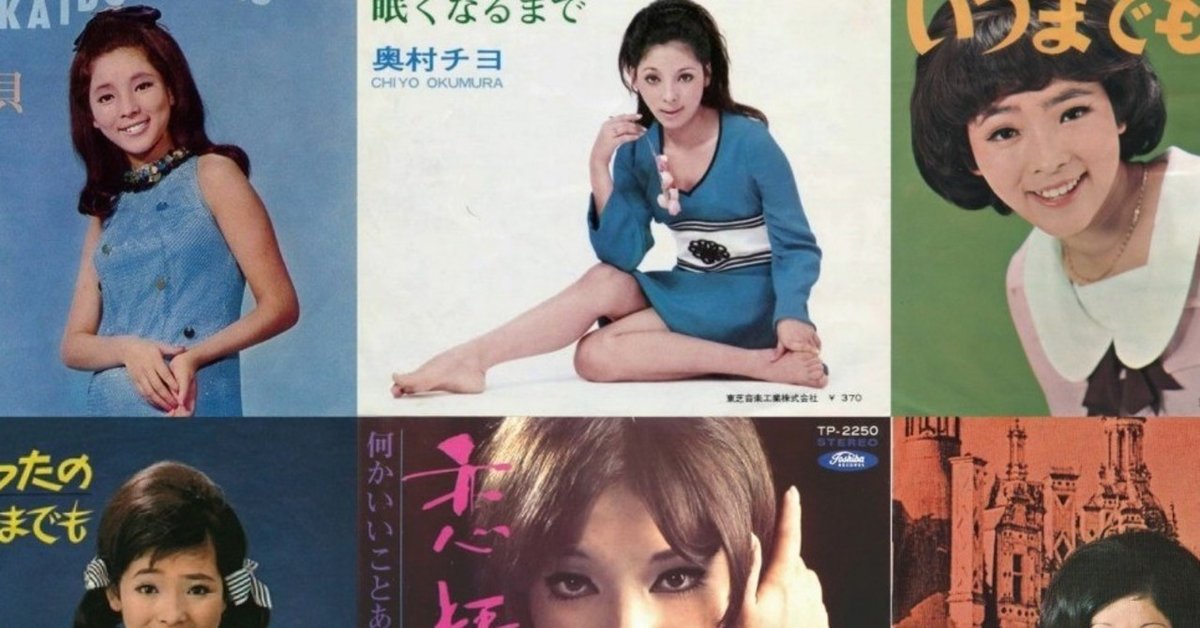

「奥村チヨ」って誰っすか?

このレコードの主人公は、奥村チヨ(1947〜)という歌手です。存命です。

奥村チヨ(1947〜):

1965年、東芝レコードからデビュー。日本版シルヴィ・バルタンとして、蠱惑的な魅力と甘えた雰囲気の歌唱で耳目を集める。「恋の奴隷」(1969)・「恋狂い」(1969)・「恋泥棒」(1970)の「恋3部作」で人気歌手へ。作曲家・浜圭介と結婚。ディナーショーなどで息の長い歌手活動を続けていたが、2018年に引退。(Wikipediaを要約)

↑「北国の青い空」を「HOKKAIDO SKIES」と訳すセンスはマジで神。

余談ですが、私と奥村チヨの出会いは約15年前のこと。高校の図書室のLD(=【死語】レーザー・ディスク)「クレイジーキャッツ・メモリアル」で、1965年の奥村チヨに出会ったことに遡ります。

(上のシングル盤のジャケ写はアレだが)半世紀前の人ながら、実に現代的容貌をしていることに感心したのですが、一方でその歌唱スタイル 、つまり「蠱惑(こわく)的な和製シルヴィ・バルタン」…というより「くそエロロリ姉ちゃん」とも言うべき様相に畏怖をなした私は、静かに記憶を封殺したのでした。

↑飯屋で焼き魚を待つ奥村チヨ(撮影年不明)

時は流れて一昨夏、偶然SpotifyをDigっていて発見したのが本エントリのテーマ「ナイト・クラブの奥村チヨ」(1970)です。

…本エントリーをここまで読んでくださった奇特な方々のうち、果たして奥村チヨの名を知っている方はどのくらいいるものでしょうね…。しかし、このアルバムを聴いてもらわなくては、平成どころか昭和すら終わってくれないので、なんとかみなさん、昭和供養のために聴いてください。

「ナイト・クラブ」ってどういう業態だろうか?

さて、アルバムの英題は、ジャケット記載の通り「Chiyo in Belami」というのですが、Belamiとは、かつて京都にあったナイト・クラブ「ベラミ」を指すものです。

↑京都市東山区。「ベラミ」は大橋郵便局の向かいあたりに建っていた。

今日ではあまり聴き慣れませんが、ナイト・クラブは今日の「クラブ」とは全く異なります。困った時の建築大辞典に聞いてみましょう。

ナイト クラブ【night club】 ①女性同伴を建て前とし,飲食,ダンス,音楽,ショーを楽しむ社交用娯楽施設.日本でも第二次世界大戦前からあり,昭和30年代から盛んになり,会員制,有名歌手ショーなど高級店が多くなった. ②キャバレーやバーの形態と変わらないものもある.

(建築大辞典 第2版/彰国社)

…「女性同伴を建て前とし」とは、キレキレな言い回しですね。

実は、この「ベラミ」、美空ひばり、越路吹雪といった往年のスターから、レイ・チャールズ、ライザ・ミネリ、サラ・ヴォーンなど、とんでもない人も舞台に立った、戦後日本芸能史に燦然と輝く伝説の店なのです。

そして、もはや説明不要ですが、「ナイト・クラブの奥村チヨ」は、このステージで1970(昭和45)年、7月16〜18日に開催されたリサイタルを収録したもの。

↑左から、フランク永井、加山雄三、越路吹雪の「ベラミ盤」。

当時、ただリサイタルが行われたのみならず、名盤「コシジ・イン・ベラミ ナイトクラブの越路吹雪」(1967)をはじめ、「ベラミ」を冠したライブ盤が複数リリースされていました。アメリカでいうアポロ・シアター的な舞台(?)だったと推察できます。レコード収録に適したPA環境が整っていたのかもしれません。しかし、同時に、

そこまで強いブランド力(訴求力)があった「ベラミ」が、今日では綺麗に消えてしまったのはなぜなのか?

という疑問が浮かんできます。次章からは、この疑問を通して、アルバムの魅力に迫っていきましょう。

伝説的奇書『ベラミ伝説』(2万円)を読もう

「ベラミ」の真髄に近づくため、「ベラミ」について綴られた前世紀の奇書『ベラミ伝説 ──京都の夜芸能界裏面史』を引っ張り出してきました。なんとも物騒な表紙です。

↑『ベラミ伝説──京都の夜芸能界裏面史』(データハウス、1991年)

右の男性が筆者=吉田一博。左の女性が「ベラミ」名物ママ=山本千代子。

本書は、「ベラミ」を築いた伝説的ママ・山本千代子から「ベラミという形見を受け継いでしまった」と主張する吉田一博という方(共同経営者か?)が書いた回顧録です。筆者がここまで主張してくる表紙からは、吉田氏が、自分が「ベラミ」の正当後継者である、ということを周囲にアピるために書いた本だと推察できます。

ちなみに、本書はamazon.jpマケプレ価格2万円のプレミア本ですが、とにかく信憑性が低すぎて強烈に資料的価値がない。とはいえ、当時の雰囲気を察する程度には、十分に余りあるように思います。

良書でもなんでもないが、他に資料がないのです。付箋を貼りつつ繰り返し読みましたが、ここまで精読したのも、私と本書の編集者くらいでしょう。

↑「ベラミ」の間取りが掲載されている。(ステージとトイレって本当にこんな変な位置関係だったのか...?)仮に席数を信じ、各円卓に5名程度は座れたならば、200名程度は余裕で入れただろうと思われる。(p.90)

スタバ的「体験デザイン」の始祖=ベラミ説

本書曰く、先述の山本千代子は夫の負債を返済するため喫茶ベラミを開業(時期不明)。それがジャズ喫茶 → ナイトクラブへ事業成長・発展を遂げたといいます。

...その最終形態であるナイトクラブは1957年開業(ママ28歳の時)というから驚愕です。本書には、ママの早熟な商才が窺える(?)喫茶時代の小噺があれこれ綴られています。

当初は客足も少なかったのであるが(略、ママは)いつも混んでいるように演出をするのである。客が来なくても、まるで大勢入っているように、机の上にピーナッツのカスをこぼしておいて、客が来た時点で急いで掃除してみせたり、はやっている店はコーヒーの香りで充満しているはずなので、七輪でコーヒーかすを常に沸かしておいたり、活気を演出していた(p.25)

「おや?」と思った方もいるかもしれませんが(いねえよ)、「(意図的に)店内にコーヒー臭を漂わせることによる雰囲気づくり」は、スタバを国際的チェーンに育て上げたたハワード・シュルツCEOによる「デザイン戦略」のひとつです。雑に纏めました。下記をご査収ください。

↑スターバックスCEO、ハワード・シュルツ。Wiredより。

《超概略・シュルツコーヒー物語》

(1)イタリアでエスプレッソバー(カフェ)を訪れた若き日のシュルツ。コーヒーの香りに包まれた心地よい店内で「これは、居ること自体が素晴らしい『体験』になっているな...」と感じた。

(2)この発想で彼はスタバを開業、「家と職場の間の居場所=サードプレイス」を開拓するが、成長さなかにCEO退任。後任の経営者は、彼のポリシー(「体験づくり」)を蔑ろにし始めた...。

(3)後任経営者の方針で効率性のみを重視し、集約拠点で焙煎するようになり、(カフェなのに)店内からコーヒーの香りが消えた上、ポリシー無視の新商品は、チーズの匂いが漂う店内をつくり出してしまった...。

(参考:ゲーテ 2012.6.28、東洋経済オンライン 2014.10.4)

...株価が暴落する中、CEOに復帰したシュルツがまず行ったリデザインこそ「店舗でコーヒー豆を挽くシステムに戻し、コーヒーの香りを店内に漂わせたこと」でした。2年後、スタバは見事に業績を回復します。

話に飛躍があることは承知の上ですが、ママはこの「(五感を用いた)体験のデザイン」を半世紀先行していた、として過言ではないかもしれません。

また、当時「高級志向の象徴」だったフローリングを用いず、店内を(安価だった)真紅のカーペット敷きとしたのですが、これは結果的に「土足のままでカーペットを踏み歩ける」という、脱靴文化の日本人をくすぐる、逆転的なラグジュアリティの発明だった、など伝説にはキリがありません...。

今日の夜の店のシステムの始祖=ベラミ 説

本書が無限に眉唾なのは、先の逸話しかり、筆者がママを持ち上げるあまり、個人崇拝レベルの「ママ起源説」を唱えまくっているからです。本書で言及される「起源説」を全て拾い出すと、

■ ダンサーに代わり「ホステス」という言葉を日本で初めて導入(p.25)

■ チップ制を廃止し、水商売で初めて基本給を導入(p.26)

■ 「ボトルキープ」という仕組みを日本で初めて導入(p.28)

■ 当時の日本で唯一、本格的なショーを水商売へと導入(p.29)

■ ディスコ(クラブ)的業態の客の服装チェックを先駆けて導入(p.156)

...となり、今日の夜の店のシステムは、ほぼママが発案したことになりますが、加えて際立っているのは、ママが設立したという「ベラミ・チャームスクール」なるものでしょう。ここでホステスに「しつけ、日常的な知識から情勢や国際問題まで勉強させていたらしい」(p.59)というから驚愕です。

「ベラミ」は三条大橋を挟んで花街の向かいに建っていました。お座敷芸(のみ)が徹底的に仕込まれた舞妓はいわば商売敵。これに対して、あらゆる現実世相を語れた「ベラミ」のホステスは(字面の限りにおいて)大いに舞妓との差別化を図ることができたはずなのです。これまたスタバのバリスタ育成制度並みの社員教育であると言えるのかもしれません。脱帽です。

↑ママと吉田氏。本題から外れるので触れないが、吉田氏もまた自らが「飲み放題」を考案した、などと主張する「起源説」論者である。(p.50)

曲:「くやしいけれど幸せよ」 ─1970夏のドキュメント

さて、冒頭で触れた通り「ナイト・クラブの奥村チヨ」は1970年夏に収録されたアルバムです。

もはや説明の必要もありませんが、このアルバムは「戦後最大のお祭り騒ぎ」大阪万博の会期真っ只中にレコーディングされているのです(!)

↑「新建築」1970年5月号「特集 EXPO'70」より。

名神高速を使えば「ベラミ」と万博公園は1時間足らずの距離にある。

京阪神が、日本どころか「世界の中心」だった一夏。

こうした即時的な享楽性は(ライブ盤の醍醐味である)観客の声に加えて「ベラミ」の練度が高すぎるホステスの「チヨちゃん!!」という大向うに結実しています。このカオスのうねりを「グルーヴ」と呼ぶのでしょう(?)

※ 大向う:「中村屋!」「成田屋!」みたいな歌舞伎の観客の掛け声。

...巧みな大向うは役者を輝かせると言いますが、まずは本アルバム随一の天才的技芸を聞かせる9曲目「くやしいけれど幸せよ」を紹介します。

とりあえず、イントロ〜Aメロの頭まで聴いてもらいましょう。

↓右上のロゴをクリックすると、appが開いてフル聴取が可能です。

この機会にぜひ

↑「悔しいけれど幸せよ」:詞は筒美京平。弦楽器メインのスタジオ盤から一変の揺るぎないブラスアレンジは、歌手に遊びの余地を与える名演。

イントロ明けの一瞬の虚空を突く「チヨちゃんッ!!」という大向こうの瞬発力は神技というほかありません。歌手と客が織り成す、ライブ盤の醍醐味に満ちた1曲と言えるのではないでしょうか。

ちなみに、歌舞伎の大向うは男性のみ掛けられるものです。ゆえに、ここでは女性演者に対して女性が掛けるという、歌舞伎と真逆の、女だけで完結したエコシステムが形成されています。とてもではないが蠱惑的芸風の奥村チヨが、当時女性から強く支持されていた歌手だった、とは考え辛く、それゆえにこの大向こうの、ある種、一切感情のこもっていない様式的な空虚さが感銘を与えるものになっています。

また、関西を代表するビックバンド、アロージャズオーケストラ(AJO)の無駄のない演奏は、ビブラートとこぶしゲロ甘で熱唱する奥村チヨとの鮮烈な対比的構図(コンポジション)をつくり出しています。全編ジャズと歌謡のクロスオーバー。

江戸端唄(「木遣りくずし」)から、トム・ジョーンズのカバー、「ラブ・ミー・トゥナイト」、果ては映画主題歌(「007 カジノ・ロワイヤル」テーマ曲、ダスティ・スプリングフィールドの「ルック・オブ・ラブ」)など、もうゴチャゴチャの楽曲群を、きっちり通しで全編聴かせる力量は半端ではないように思います。

関西実業界の社交場としての「ベラミ」

さて、ホステスを徹底的に教育させてまで迎えた「ベラミ」の客とは、何者だったのでしょう? 結論を述べると、(Wikipediaにもある通り)関西京阪神エリアの特権〜上位中産階級であったと見て間違いないようです。

「ナイト・クラブの奥村チヨ」収録の8年後=1978年、山口組3代目組長・田岡一雄がここで銃撃を受けた「ベラミ事件」からも、客層の特殊性は察せられます。

ベラミ事件(1978)

山口組が、敵対していた大日本正義団会長・吉田芳弘を殺害。その報復として、吉田の舎弟・鳴海清が、「ベラミ」で山口組組長・田岡一雄を銃撃した事件(田岡は生存)。山口組一派による再報復、「大阪戦争」と呼ばれる大抗争の契機となった。(Wikipediaを要約)

『ベラミ伝説』からも、めくるめく社交録を読み取ることができます。

「ベラミに来ることがステータス」というえげつないタイトルの章(p.83)の挿絵(出典不明の新聞記事):「自慢のノド競い合う ─京都素人歌謡フェスティバル 文化人ら和やかに」には、紳士録の如き名が連なります。

岡本道夫元京大総長、塚本幸一ワコール社長、古谷隆一イセト紙工社長、稲盛和夫京セラ社長、納屋嘉治淡交社社長の五人が呼びかけた同フェスティバルには二十六人が出演(p.84、出典なし)

中でも、ワコール社長:塚本幸一(1920〜98)はママと懇意だったらしく、若い頃には「おい、君はどんなズロース(注:下着)履いとるんや」とホステスに聞き回っていた変態と評されていますが、ママだけは「彼は将来、必ず大物になる」と予言していた、と述懐されます。

昭和の成功者たちはベラミのおかげで大きくなった人も多く、このベラミのような社交場の存在は、戦後の高度成長の時代の実業家たちの大きな味方になったことだろう(p.111)

こうした有力実業家や政治家を紹介し合う「場」の運営。筆者は「ママ自身も民間外交をしているのだと自負していた」(p.85)と述べています。昭和の政治ドラマの舞台そのものですが、本当にそんなところがあったのか...と驚きを禁じ得ません。

曲:「お座敷小唄」 ─昔の日本人は歌が下手だった説

さて、こうした客=立派なおっさんたちが最高に輝くのが、8曲目「お座敷小唄」と、12曲目「恋の奴隷」です。

まずは、ここで「お座敷小唄」を聴いていただきましょう。一緒に手拍子してください。急にマイクを振られたおっさんたちが、どうしようもないくらい歌がヘタで、もはや感動すら憶えることは間違いありません。

↑「お座敷小唄」:作詞者不明で裁判まで行われた名曲。軍歌「ああ草枕幾度ぞ」で知られる陸奥明の作曲は、典型的な「和モダン」である。

ところで、現代日本人ほど(平均して)「概ね歌うま」である民族もいないように思います。あらゆる駅前にカラオケがあり、「一曲くらい歌えて当然」「持ち歌くらいあるだろう」という風潮。(合唱とも異なる)個の歌唱力への要求に応えて生きているのが現代日本人なのではなかろうか、と。果たしてこれはいつ頃発露したものなのでしょう?

■「一億総歌手予備軍かもしれない現象」の発生

ドラクエ楽曲で世代を超えて知られるすぎやまこういち氏(1931〜)がパーソナリティを務めた「日立サウンド・イン・ナウ」(FM東京、1971〜77)というラジオ番組があります。

これは、本邦初の「流行歌の歌唱指導」を主題とした画期的番組です。流行歌オリジナル音源の「オフボーカル=カラオケ」をフル放送。リスナーは、すぎやま氏の歌唱指導のもと、歌を歌うことができました。

この番組が生まれたのは「ナイト・クラブの奥村チヨ」収録の翌年、1971年です。同年、レコード大賞[新人賞]に南沙織が入賞し、「演歌のビクター」からアイドル歌手を掲げて麻丘めぐみがデビューした革新の年でした。歌謡曲界隈には、若者にとって「同年代性・共感性・等身大性」をキャラにする歌手が生まれてきた背景があったと考えられます。

「サウンド・イン・ナウ」は、こうした変化の中、日本人の「(私たちも)歌いたい」という欲求の発露(ないし高まり)に応えて誕生した番組だったのではないでしょうか? 身近に感じられるキャラクターが現れたことによって、一種の特権階級的な「歌で食っている、歌がうまい人たち」に対するハードルはグッと下がった、と考えられるように思います。

上記を踏まえると、おっさんたち(昭和ヒトケタ世代か)は歌声喫茶で喉を鳴らしていた可能性こそあれども、やはり全員が日常的に常日頃から歌う環境にはなかったはずで、当時のこの年代の平均的な歌唱力指標になっていそうな気がしますが...どうなんでしょうね。とりあえず、一般人の歌唱シーンなど、さすがにライブ盤とはいえ滅多に見られるものではなく、とても貴重な資料となっています。

誰が「ベラミ」を殺したか?

...さて、ハイエンドユーザーたちに愛されて黄金期を迎えていた「ベラミ」ですが、実は1980年代後半のバブル景気を迎えず閉店(1985)してしまっています。なぜここまでに衰退してしまったのでしょうか?

本書は「ベラミ」興亡史を3つの時代に区切っています。(p.83、226)

1期:開業からの駆け出し期(1957〜1964)

2期:昭和40年代以降のステータス確立期(1965〜1977)

3期:ベラミ事件後(暴力団出禁+会員制化)から閉店(1978〜1985)

このうち、2・3期は「高級クラブ」としての最盛・円熟期ですが、特に3期は閉店に向けた腐果期でもある、と言い換えられそうです。

ベラミ閉店の理由を、本書は、突然のママの病死が「ベラミ」の終焉をもたらした、とドラマチックに綴っています。「ベラミ」の主体事業が社交場運営=ママという人型プラットフォームを介したネットワーキングならば、確かにママの喪失は具なしのおでん🍢に違いありません。

...しかし、「ベラミ」終焉の原因は本当にそれだけだったのでしょうか?

ここで、客観的指標として、昭和30〜平成27年度(1955〜2017)の関西圏GDPの全国比(%)を示したグラフ(下図)を参照したいと思います。

ここからは、昭和45〜48(1970〜73)年に訪れた絶頂が、2度のオイルショックにより、わずか6年足らずのうちに壊滅したことが分かります。

↑「第10回 がんばれものづくり日本 緊急提言シンポジウムin関西2018」

経済産業省 近畿経済産業局長 森清氏の発表資料より。

...ついで、元・奈良産業大学教授の野口隆氏(1943〜)による、この30余年(1980〜2010頃)の近畿の経済・産業の総括を引用しておきます。

大阪市、大阪府、近畿圏の総生産の全国シェアをみても三者とも長期低落傾向にあり(略)原因についてさまざまのことが言われたが、もっともポピュラーでかつ妥当な意見と思われるのはいわゆる「産業構造の変化に立ち遅れたこと」であり、基礎素材型産業のウエートが高く、電気、機械、自動車などの加工組立型のリーディング産業の集積が小さかったこと。

また、経済の国際化、サービス化・情報化の流れに立ち遅れ、高次の第3次産業、特に情報産業の集積形成が進まなかったことである

(『産業と経済』第23巻第3・4号「大阪・関西経済を振り返る」2009.3、奈良産業大学)

ベラミの「選択と集中」、そして伝説へ...

...さて、先の「ベラミ」興亡史の第3期(1978=昭和53年〜)は、ちょうど第2次オイルショックの時期に重なっており、括りで言うなら、ベラミ事件以降というより、オイルショック以降と言い換えた方がいいでしょう。

高度経済成長とともにジャズ喫茶から日本を代表するナイト・クラブへと急成長を遂げてきた「ベラミ」ですが、ここにきて、暴力団の出禁+会員制化=太客(プレミアムユーザ)以外の切り捨てでダウンサイジングを図っています。考えてみると、これはまさにバブル崩壊以降の日本企業の経営スローガンだった「選択と集中」そのものなのです。とても興味深いと思います。

無論、太客である京阪神圏の事業主(特に製造業)もまた、同様に不景気の煽りを受けていたはずです。「ベラミ伝説」はこうした経済的要因について一切触れていませんが(そりゃ事業継続を声高に訴える上で「客への恨み節」を出すわけにはいかないので...)、彼らの消費の落ち込みが、商売が立ち行かなくなった直接的な要因であったことは、容易に想像できます。

「選択と集中」は2〜3年の短期ならまだよいものの、中長期に及べば、もはや新たなイノベーションを生み出すこともままならない閉塞的事業となってしまいます。第3期のベラミは、もはやショーやホステス教育といった、かつて育ててきたような「新しい価値」を提示することができなくなっていたのです。

そこまで強いブランド力(訴求力)があった「ベラミ」が、今日では綺麗に消えてしまったのはなぜなのか?

という冒頭の疑問、その答えは「戦後経済成長と軌を一にして駆け抜けていった煌きだったから」ということにしたいと思います。

こうして伝説となった「ベラミ」は忘却の彼方へ追いやられていってしまったのです...。

曲:「嘘でもいいから」─源泉掛け流しの蠱惑的魅力

さて、楽曲に戻り、Wikipediaでは「蠱惑(こわく)的」という難解な言葉で説明されている奥村チヨの魅力がよくわかるであろう1曲を紹介します。

↑「嘘でもいいから」は、MCでは「ナイト・クラブ〜」収録段階では最新楽曲として紹介されているのだが、シングル盤の発売は同年9月とまだ先の話。アルバム先行収録かと思ったが、そうでもない。謎の一曲。

どことなくマドロス調というのか...むしろ音頭調とも言いたいメロディが印象的な「嘘でもいいから」は、「おふくろさん」騒動で話題になった川内康範(作詞、故人)と、筒美京平氏(作曲)による楽曲ですが、「撫で撫で(してよ)」という言葉から発想したのであろう、「妬き妬き(してよ)」「抱き抱き(してよ)」という斬新すぎるフレーズが並び、

「川内康範って、結構イカれてんな...」

という強烈な仕上がりです。

しかし、冒頭MC部の「ウッフゥン」から只者ではないのですが、このキャラを極めた奥村チヨが歌うと、さほど違和感がないのがまたすごい。そう、才能というより完全にキャラの為す技なのですが、実は彼女自身もこのキャラの呪縛にがんじがらめになっており、

割と真っ当に女の悲哀を歌った「終着駅」(1971)のリリースで、やっとこのエログロロリから脱することができたというのがまた因果だな、と思います(なお、「終着駅」を作曲し、脱キャラさせた立役者は、後に夫となる浜圭介だというのが、実によい話だと思う)。

従って、完熟した「蠱惑期」の最期を収めたドキュメントでもある、というのも「ナイト・クラブの奥村チヨ」の価値を高める要因になっているように思います。

曲:「恋の奴隷」─サプライズを封じ込めるライブ盤

...さて、最後に紹介するのは、「おっさんたちが輝く曲」として先に挙げたうちのもう一方、「恋の奴隷」です。

↑「恋の奴隷」(1969)は、51万枚を売り上げ、奥村チヨを一躍スターダムにのし上げたヒット曲。

この曲は、何より歌詞がすごい。

あなたと逢ったその日から

恋の奴隷になりました

あなたの膝にからみつく

小犬のように

だからいつもそばにおいてね

邪魔しないから

悪い時はどうぞぶってね

あなた好みの あなた好みの 女になりたい

今日のコンプライアンス上では問題しかない歌詞は、「まつり」(北島三郎)、「北酒場」(細川たかし)などで著名な、なかにし礼(1938〜)によるものです。これもまた、先のキャラを極めし奥村チヨしか歌えない曲であることに間違いありません。すごい時代です。

いちばん盛り上がるはずの大切なサビ、というか、女の思いの丈をぶつける「あなた好みの あなた好みの(女になりたい)」で、マイクをおっさんに託す真意は謎ですが、渡された相手がすごい。歌手を喰わんばかりの喉に、一瞬緊張が走ります。奥村チヨが明らかに笑っている点から、少なからず想定外の事態だったことが察せられます。

しかし、翌年にはこの「恋の奴隷キャラ」を脱する、ということを考えると、この「敢えて男に歌わせる」パフォーマンスは一種のSM的な趣向なのではないか、男に無理やりマイク=ファルス(男根)を押し付けるような、そういうことを想起させるものでもありますが。

...とはいえ、7月16〜18日、最低でも2公演分以上を録りながらも、この激しい「あなた好みプレイ」を(笑いを誘うとわかっていながら)採用テイクとした采配は偉大としか言いようがない。

徹底的に練られた予定調和の具現化、あるいは「ある曲の中に歌い手を存在させること」がスタジオ盤のあり様であるなら、ライブ盤とは「ステージに立ってしまったらあとは演者が独りで何とかしなくてはならない」予定の崩壊を眺めるもの。その崩壊は、時に超新星爆発の如きエネルギーを発していることが垣間見れましょう。

かくして「ナイト・クラブの奥村チヨ」は、若干23歳そこらの小娘である奥村チヨに、京阪神の経済絶頂を背負わせ、おっさんをあしらわせ、円熟したキャラ(とその先の決別)を演じさせた結果、「歌の中の存在」を逸脱した生身の人間としての反応(情報)を収めた、極上のエンタメになっているように思えてなりません...。

おわりです。

最後に

↑「ベラミ」のママ・山本千代子と吉田氏。左ページは、今際の際を迎えたママが、吉田氏に「ベラミ」再興を託す、感動的なシーンである。

...さて、本当に何の話かよくわからないエントリーになりましたが、話が散逸した原因は「ベラミ」という会場の「地霊」によるものです(多分)。

ライブ盤は、歌手だけでなく、場所(建物、観客、歴史、時代を含む)の結晶です。そこには録音室の中で完璧なものに磨き上げていくのスタジオ盤とは全く異なる魅力があります。ライブ盤は(前述のハプニングを含む)その場ならではの状況、シーンの塊であり、これを音楽を聴く上で、単なる「ノイズ」と捉えるのは、あまりにも勿体ないように思うのです。

「ベラミ」は、忽然と昭和史の中に姿を表し、そして消えていった蜃気楼でした。今回、ライブ盤の紹介エントリをコツコツシリーズしたいなぁと画策するにあたり、1本目に「ナイト・クラブの奥村チヨ」を持ってきたのは、舞台である「ベラミ」と書籍「ベラミ伝説」がツッコミどころしかないという点ありきだったりするのですが、まあ次からはもっとシンプルにこのライブ盤面白いんだよね、くらいのノリで紹介できたらいいじゃねーか、と思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?