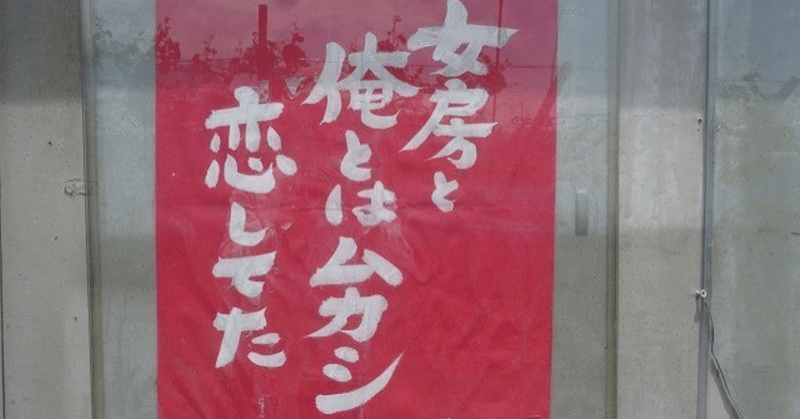

noteに心変わりした恋模様 決め手はaにはなくてnoteにあるあのチカラ

刺激的なタイトルだけれど,最近,14年間ほぼ毎日更新を続けてきたaブログを更新するよりも,noteを毎日じゃなくても,更新している方がずっと多い。

aへの長きに渡った恋心は、あっけなくも去ったのだ。あぁ。

面白いもので,その恋に意識を向ける差は,数字に表れている。

aブログのアクセス(閲覧数)がガクンと落ちているのだ。

多い時は,1記事に1日で数千アクセスが付いたこともあるのだけど,お恥ずかしい限りだけど,そんな些末な自社比較バズりは,もう,ほぼない。

blogを始めた14年前,aブログは興隆を極めていて,誰もかれもが書いていたような気がする。

もともと日本人は,平安時代から貴族が日記を書いていたように(「更級日記」「枕草子」などね),誰もが文字を読めて,書けるリテラシー(識字率)が異常に高い。

そういう土壌があるから,ブログは世界の中でも,日本人の開設数がダントツだと聞いたことがある。

だけれど,平成も終わって令和も2年目,2000年代に入って20年になると,そういうメディア事情も変わってきたようだ。

CDが売れなくなった,雑誌が,本が売れなくなった。

いろんな「売れない」事情が数字になって,廃刊も相次ぐ。

ソーシャルネットワークサービス(SNS)に取って代わられ,編集者が時間をかけてプロの矜持を見せて編集してくれた「雑誌」よりも,アマチュアがパシャっとスマホで写真を撮って投稿してくれるリアルの方がグッとくるみたいだ。

そこに作られたものではない「リアル」があるから。

でも,それだけではないと思う。

実は,そういう「視覚的情報」って,人間の脳には,スッと入りやすいお手軽な情報だから,すぐに飛びつきやすいもの。

文字情報>映像情報の方が情報量が多くて,すでにイメージが映像化されて,ヒントが多いから,わかりやさはダントツなのだ。

文字情報は,文字を見て,その文字から脳内にイメージを結ばなければならないから,手間がかかる。

つまり,脳にコストがかかるから,人は楽なほうに流れる。

文字を読むことは,高度なことなのだ。

さらに,文字を読むだけでなく,書く作業もさらに負荷がかかる。単純に書くと言っても,文字を書くのではなくて(書道とかね),「文章を書く」という作業は,さらに行動な知的活動だ。

文章を書くという行為は,頭の中のイメージを「書き言葉」で,推敲し,まとめるとても高次な作業。

話し言葉は,推敲して考えながらしゃべるにはスピードが落ちるように,ある程度勢いで勝負のところがある。

ソーシャルメディアの中でも,ブログのように「書く言葉」よりも,YouTubeなどの動画の方が伸びているし,情報量が多く提供されるので,少なくとも,受け手には,お手軽だ。

そう,少なくともだ。

話し言葉と書き言葉は,あまりその差はないというし,わたしも,自分の研究でその差がないこともデータで確かめたので,わかる。

書くことはもちろん,動画でも,素材を生かすも殺すも「編集力」,まとめる力だからだ。

むしろ,話し言葉の方が伝える情報量が多いと思う。反対に書き言葉は,話し手の能力の高低にすごく作用され,読みにくい文章って,本当にストレスでしかない。

だから,どこぞの誰かが,「今日はプールに行きました。終わり」みたいな小学生でも,もっと上手に書けるだろうと思わずツッコミを入れたくなる,素人日記はつまらない。

(ああ,自分のことを思いっきり棚に上げて,言ってしまった。お許しください)

そこに「読み手」へのサービス意識がないからだ。

それでも,aは当初は商業利用は禁止されていながらも,市井の人のたわいもない日記でも,読ませるものはグッときた。

だけど,商用利用が解禁された数年前から,面白さがなくなったと感じる。

お客様に「買っていただくためのセールスライティング」は多くなったけれど,本当に申し訳ないけれど,グッとくる文章に出会うことはまずない。

だって,プロじゃなければ,グッとくる内容で勝負しなければ,どんなにつまらない些末なことも読ませるレベルにまで仕上げるプロにはかなわないから。

それは,動画も同じだ。素材そのものの内容がそこにしかないレアなものだったら,まとめる力なんで,吹っ飛ぶくらいのスクープは別。

もちろん,ものごとには短所もあれば長所もあるわけで,aはすぐに始められるし,相互に読者登録ができたり,ダントツに使いやすい。

じゃあ,反対に,aにはなくて,noteにあるものは何だろうか。

それは,「クリエイティビティの質」だと思う。

雑に言ってしまえば,プロがしのぎを削る,クリエーターのための表現の場なのだと思う。

明らかに読みやすさが違って,ストレスがかからない。

知りたいことは,有料でお金を払ってでも読みたいという,文字情報,あるいは画像情報がマネタイズできるところがそのクオリティに繋がっているのじゃないかな。

やっぱりね,無償の情報って,それなりだし,そこに編集者の視点がないから,情報もあやふや。

本には本の良さがあり,映画には映画の良さがあるように,情報の質にコストは反映されるのだ。

材料がよければ,鮮度で勝負だし,材料ではなく,作品としてまとめる力がよければ,なおよいだろう。

それには,文章力を鍛えるための学びや練習コスト,まとめる力など,圧倒的な学びの時間や経験,経済投資が必要だ。

ふー。漠然と感じていて,でも,言えなかったことが言えて,ああ,スッキリした!

読んでくださってありがとうございます。

論文や所見書き、心理面接にまみれているカシ丸の言葉の力で、読んだ人をほっとエンパワメントできたら嬉しく思います。