本屋パトロール

最近は本屋に行っても金がないから何も買えない。

然し、本屋があると、ほぼ吸い寄せられるようにフラフラと入って行ってしまうのである。

まぁ、私は本当にほしい本は大抵は古書であり、なかなか遭遇しない本が多いため、別にいいのだが……。

最近書店で見かけた本で欲しいなぁと思ったのは、大泉黒石の評伝、その流れであろうか、彼の作品『俺の自叙伝』である。

俺の自叙伝!俺の自叙伝って言えば、まぁよくある自費出版での会社経営者とかが出したそうな、何の価値もない本の類であるが、大泉黒石は文学者なので、そんなことはないのだろう。

然し、人間は誰でも人生で1本は小説が書けるのだという。つまりは、『俺の自叙伝』である。然し、俺の自叙伝は藝術になる場合もあれば、完全にただの上司の自慢話にしかならないため、諸刃の剣である。

まぁ、『俺の自叙伝』は誰もがいつかは書かなければならない。何故ならば、自叙伝こそが藝術であるからだ。

そして、伊集院光の『名著の話 芭蕉も僕も盛っている』だが、これも良さそうな本だ。伊集院光は『のはなし』などの本も読んでいたが、この本は対談形式っぽく、なかなか面白く読めそうだ。私は対談形式の本が好きだ。頭空っぽでも読めるからである。気合を入れる必要性がない。

私のようなうつけ者には、この形式の読みやすい本、人が話しているを聞いている形式が非常に馴染みやすいのだ。

この本は昨年も出ているようで、人気のあるシリーズなのかもしれない。NHKで100分で名著、とかやっているし、その流れのようだ。

然し、気付いて欲しい。この本、値段が少し上がっているのである!

信じられないことだが、本の価格が上がっている。色々なものの価格が高騰しており、最早500円で昼飯を凌ぐことは昔話へと変じ、おにぎりとパンとペットボトルコーヒーで600円とか700円に到達する世界である。腹いっぱい食べようとしたら、漱石が1枚、あ、今は野口英世だった、野口英世が1人、出兵せねばなるまいのだ。

私は激怒した。然し、そっと棚に本を戻して、ぷらぷらと本屋という、知恵の実の具現化空間を歩く。

と、文庫本コーナーで大江健三郎の追悼コーナーを発見し、うーん、大江健三郎かぁ……。あと20年後とか誰も読んでないんじゃないか、と腕を組む。

私は大江健三郎が苦手である。『万延元年のフットボール』を読んだ時、すごい小説だなぁと思った。小説としては凄まじい完成度だと思う。然し、胸焼けしてしまうのである。すごく胸焼けする。『個人的な体験』とかは読みやすくて、大江健三郎作品の中では一番好きである。これは傑作だなぁと思った。でも、こんな小説を書く人がいるのだったら、別にもう小説を書く意味って大抵の人にはないよなぁと思うくらいの完成度だと思う。

然し、難しい作品が多い。難しいというか、一文が長いし、何を言っているのかを読み解くのに体力がいるので、私のような文学弱者にはキツイものがあり、なので、私以上に本を読まないであろう方々には、手に取るのも憚られるだろう。

2043年に大江健三郎を読む。これはマイナーに入るだろう。今でも相当マイナーである。

私は、1人文学の未来を憂う。いや、憂うも何も、文学とは一切関係のない人間なので、勝手に憂いてろやって感じかもしれないが。

漫画コーナーに趣き、私は目当てのものを探したがなかった。

今欲しい漫画はたくさんあって、然し金がないので買えないのであるから、ジャケだけ見て購入した気分になろうと売り場をうろつく。

新刊では、『セシルの女王』の4巻がある。

エリザベス女王の話である。前作の『あさひなぐ』の百合百合薙刀漫画からいきなり中世ヨーロッパに飛ぶのだが、今作も面白い。

そして、『レッドムーダン』の3巻。

中華まんがである。武則天の話で、後宮を舞台にした女の闘いの話である。

この漫画もまだ続きが読めていないので、欲しいなぁと思いつつも、だが、今日ではない!とアラゴルンの諫める声にぐっと物欲を堪える。

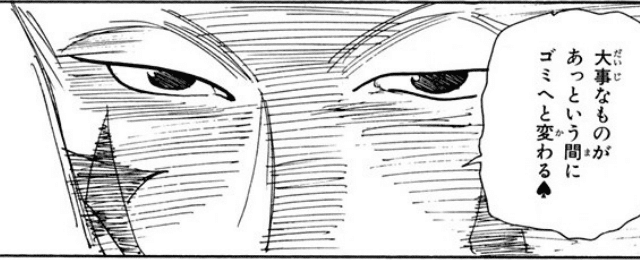

物欲。人間という存在の宿痾。これに取り憑かれたものは例外なく破滅する。私は物欲が強い。然し、私は変化系能力者であるので、

で、ないと思っていた気になっていた漫画を発見する。

最近、ニュースで邪馬台国佐賀説、的な話をしていたので、卑弥呼を思い出した。卑弥呼、といえば、邪馬台国の女王であり、その存在すらも怪しまぶられるミステリアスな存在だが、この漫画も読みてぇな……。歴史漫画もね、『ヒストリエ』の12巻は何時出るんだよぉ!とまた激怒しそうになり、その相方的な『ヴィンランド・サガ』の27巻は何時出るんだ?と調べると、お、これは6月発売!わーいわーい。

そんな感じで、買うものがまた増えて、この卑弥呼は13冊まで既刊があるため、全部買えば今度は諭吉を出陣させることになるため、なかなか難しい決断を迫られるわけである。

まぁ、卑弥呼、といえばここで大江健三郎を思い出す。『個人的な体験』の主人公の妻、火見子のことである。

今、これを書きながら、『万延元年のフットボール』のことを思い出しながら、今村昌平の『神々の深き欲望』を思い出した。

なんか手触りが似てるんだよなぁ、神話的な所をカリカチュアしている感じとか。

卑弥呼は神話であり、火見子から連なる菜採子もまた卑弥呼的だ。二人は主人公同様同一人物であるから。

『神々の深き欲望』は傑作だった。

暴力的なまでに美しい海での処刑シーンは、今でも思い出すだけに虚しく神々しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?