聖学院高等学校のSTEAM教育実践レポート:色のかんかくストレッチ_01

BSSの2023年度カタログ巻頭ページにて、聖学院高等学校(東京・北区)で2021年度より高校課程に開設された「Global Innovation Class」でのSTEAM教育について、担当の先生方3名から伺ったお話を掲載しました。

記事の反響を受け、2023年度の聖学院高等学校のSTEAM教育の授業実践をレポートしていきます。

聖学院高等学校のSTEAM教育についての巻頭ぺージの記事はこちら▼

前回は、色と光の三原色混色実験で色彩の豊かさに触れ、試行錯誤しながら混色する体験をしました。その授業の様子はこちら▼

理科・情報科で色彩の授業?

美術の授業での3原色混色実験で、色材と光の混色で色についての学びをスタートさせた1年生。その後、美術の授業では岩石から絵の具を作るテンペラ絵の具を学び、実際に自分たちで岩石を砕き絵の具を作って描く体験を通し色と色材について知識を深めました。

そんな美術の時間を経て、理科と情報で行われるのは色のかんかくストレッチという授業。

美術で得た知識や経験をもみほぐし、新しい視点や側面で見てみる、複数の教科を横断して学びが循環していくSTEAM教育ならではの授業です。

今回の授業では、聖学院高等学校の理科・情報・美術の先生方に加え、デザイナー3名のクリエイティブチーム、デザインのとびらが参加。

体を使い、心が動き、見方が変わるというのが、 聖学院高等学校ののSTEAM教育の根底にあるコンセプト。生徒が自分の感性への理解や信頼を深めるための取り組みとして、学校と外部のデザイナーが連携し生徒の心や思考を刺激し、活動を支えます。

実はデザインのとびらとの授業は2回目となる生徒たち。

1回目の授業では、『観察to想像』※というワークを行いました。

植物の観察を通して、「見ている」と思っていたことが「見えている」だけになっているかもしれないということ。「見ている」視点を得ると、今までの景色がまるで違って見えること。そして、見えていない部分を想像することの難しさと面白さを体感した生徒の皆さん。

今回のワークではどんな視点を得るのでしょうか。

※『観察to想像』についてはデザインのとびらのnote記事をご覧ください。

色のかんかくストレッチとは

『色のかんかくストレッチ』は、デザインのとびらが聖学院高等学校のために考案したデイリーワークの第一弾。『かんかくのストレッチ』には視覚・聴覚・嗅覚などの感覚をもみほぐすプログラムがあります。

東郷さん「普段当たり前に見ている世界を違う角度で見ることで、今まで見えていなかった側面、隠された本質やしくみに気づけるようになる準備運動のようなもの。本番にフルスロットル出せるようにするためのストレッチです。」

初回の授業では、生徒が数ある色の中からひとつの色を選び、その色を日常の中から見つけ出し、写真を撮っていきます。例えば白といっても、オフホワイト、アイボリー、生成色…と人によって白と感じる色はさまざま。その時の光の具合や気持ちによっても色の見え方は変わります。色に対する解像度を上げ、色から感じるものに意識を向け、感覚を磨いていくワークです。

儘田さん「アート作品、プロダクトデザイン、グラフィックデザイン…作品の完成にたどりつくまでの過程や自分のベースとなるものが大切で、それには、いろいろな感覚を磨いて重ねていった、自分ならではの感覚を知ることが大事です。」

普段、「洋服や靴などを選ぶときくらいしか色を気にすることはない」と言う生徒。いつもと違う角度から色をじっくりと見て考える色のかんかくストレッチで、どんな感覚を得るのでしょうか。

STEAM教育担当の山本先生自作のルーレットで自分の色を決め、早速色探しスタートです。

色のかんかくストレッチ①コレクション

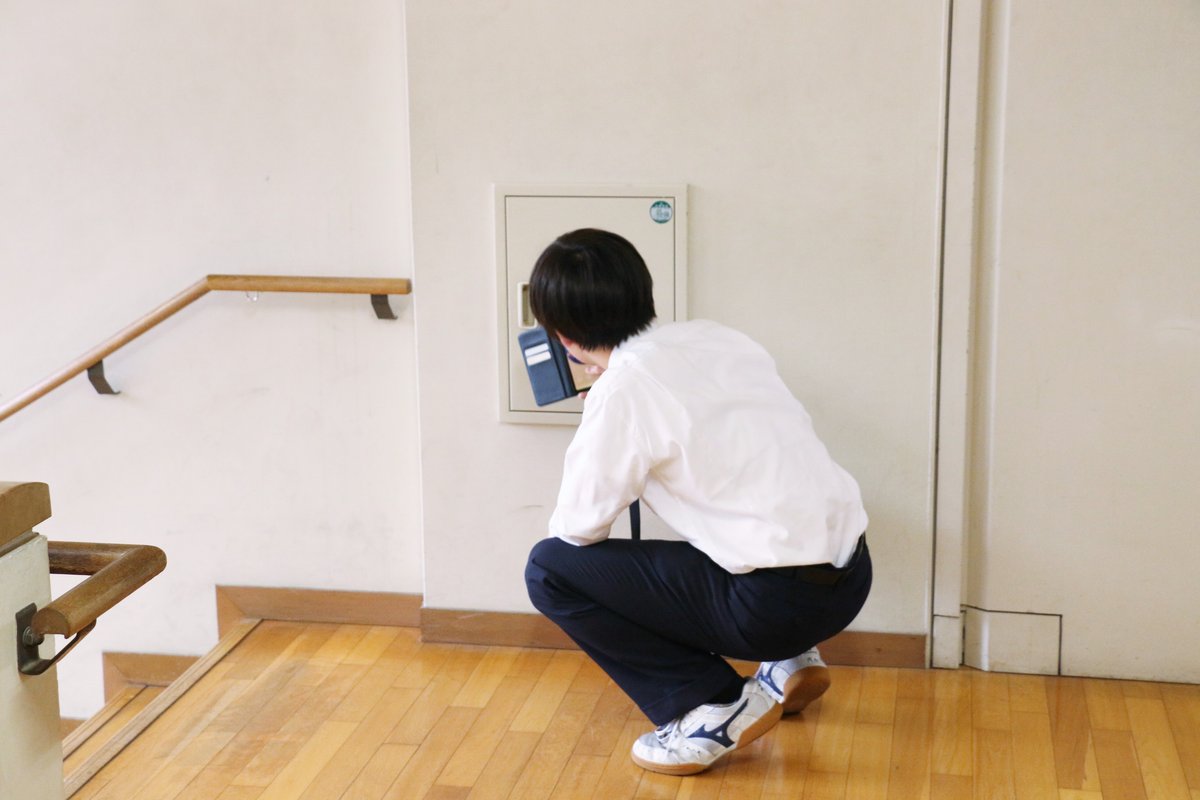

ルーレットで決まった自分の色を探し、スマートフォンやタブレットを持って校内を歩く生徒。自分の色を見つけては撮影し、色をコレクションしていきます。

色を探すという視点で見ると、見慣れていると思った景色でも見え方や感じ方が違う、という感覚に気づいた生徒からはこんな声が。

「色を探しながら学校を歩いてみると、ものを見る視野が普段より広くなった気がする。ピンク色を探していたけど、図書室に行って本棚を見たときに、一つの本棚にこんなにたくさんのピンクがあるんだなと思った。」

「毎日気にしていなかったところに色んな色が隠れていて、色の多様性を感じた。」

と言う生徒も。

意識を向けることで急に目に飛び込んでくるようになった、「色」という存在。夢中でコレクションする生徒の姿を見て、『もう違う視点で見えるようになってるよ~!』と声をかけたくなりました。

色のかんかくストレッチ②カテゴライズ

約30分間、色を探して撮影したら、次はその写真をカテゴライズします。「文房具の青」と用途でカテゴライズするのではなく、その色で感じたもの・気持ちでカテゴライズしていきます。

東郷さん「こうやって俯瞰して自分なりの視点で見ることで、気づいていなかった特徴が見えてきたり、「新しい見え方」が見えてきます。」

グループでそれぞれ撮ってきた写真をカテゴライズしたり鑑賞し合ったりする中で、友達からの指摘で新しい見え方に気づく生徒や、友達の見え方に感嘆の声を上げる生徒の姿が。

振り返りでは、生徒からこんな声が集まりました。

「他の人は色のどこに注目しているのかが一人一人違ったので、意見の共有ができて楽しかった」

「一人一人違った視点で写真を撮っていて面白かった。人物を撮る人もいれば、物を撮る人、雰囲気を撮る人もいた。ありきたりなものではない、独創性を探求している人がいるかと思ったら、逆にありきたりなものに絞って撮っている人もいて面白かった。」

「物の形や、どうしてこの色なのか?といった理由まで考えている人もいて、良い視点だなと思った。」

この授業は、4月のゴールデンウイーク前に行われました。

次の授業までの間、学校だけではなく日常の中でも色を切りとってコレクションする課題が出されました。

色のかんかくストレッチ_02では、コレクションした写真を分類・分析するまでをご紹介します。

色のかんかくストレッチ_02の記事はこちら▼

聖学院高等学校のSTEAM教育レポートはこちらから▼

聖学院中学校・高等学校

中高一貫教育を提供する私立男子中学校・高等学校。

2021年に高校課程に開設された「Global Innovation Class」では、「ものづくり」「ことづくり」を通して世界に貢献できるグローバルイノベーターを育成するため、Liberal Artsをベースに、STEAM、Immersion、Projectの3つを柱にした教育を展開。STEAMでは、教員が提供したものを生徒が受け取る提供型の授業ではなく、新しいデザインの手法や在り方、表現を模索するため、教員と生徒が一緒になって授業づくりをする共創型の授業を実践。

学校ホームページ

note

YouTube

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?