征服されざるもの(ジゴロとジゴレット)

著者 サマセット・モーム

訳 金原 瑞人

モームとの出会い

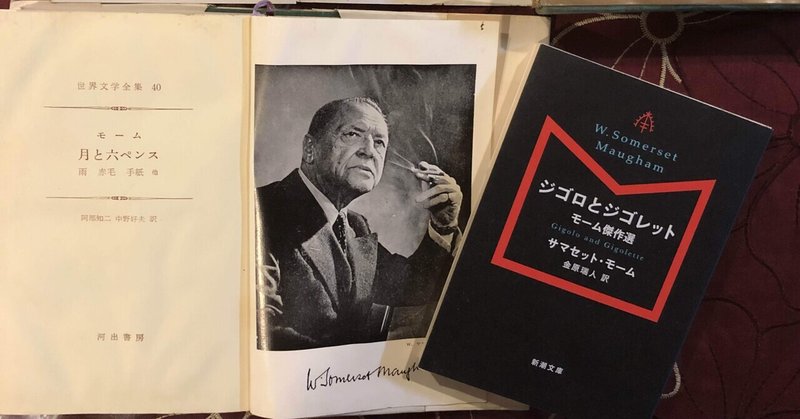

僕にとって、モーム(1874‐1965)はゴーギャンをモデルとした画家の生涯を『月と六ペンス』にて書いた作家であり、それに収録されていた雨、赤毛などしか読んだことがない。

それでも、実は思い入れが深くあったりする。

小学生くらいの頃、写真の河出書房の全集が1巻から数十巻まで本棚に鎮座していて、その中で何故かタイトルが異様に気になり手に取ったのがモームの『月と六ペンス』だった。

ケースから取り出すと、厚手の紙でわざわざカバーまでかけられていた。

それで僕は祖父にとって余程大事な本なのだろうと思い、勝手に読んだら「怒られる」かもしれないと、余計に好奇心を増した。

本棚から取り出す時も仕舞う時も元どおりに、毎回、読んだことがバレないようにかなり気を遣っていた。

つい最近まで、『月と六ペンス』はフィクションではなく、ゴーギャンの伝記だと思っていたほどに、モームの描いたゴーギャンをモデルにした人物の生き様に引き込まれた。

そんな思い出のあるモームなのだが、SNSでモームの短編集について素敵な感想をいつも載せている方がいた。

とても気になったと同時に、小学生の頃の思い出が蘇った。

征服されざるもの

そうして15年近くぶりにモームの本を探し、読んだのが短編集『ジゴロとジゴレット』である。

なかでも『征服されざるもの』が人間の実存に迫っていて印象に残った。

ドイツ兵に個の尊厳を奪われ、それでも屈服しないフランス人女性とドイツ兵に迎合する女性の家族。

ラストはあまりに理不尽だ。

女性は内面的な意味で屈服されたのだと感じる反面、フランス人女性としてのプライドだけは守ろうとしたのだろう、とか、とにかく読んでからも暫く様々なことを考えた。

無理矢理押し付けられて、何かを得る

他人にとっては、崇高なものであったりするもの。

当事者にとっては、自分自身を否定する、あるいは、尊厳を奪われた結果のものであったり。

例えば、本そのもの。

義務感に押されて読む本は、中々読み始めるまでに気力がいる。

しかし、能動的に、あるいは、興味のあるものであれば、あっという間に読み終える。

もしくは、机。

学生にとって、「学校という空間」での「学習する際」の机は勉強机である。

しかし、全共闘の時代、学生にとって、「学校という空間」は「体制/反体制の空間」であり、机はバリケードにもなった。

このように、同じ事物でも、同じ空間でも、意味の場が異なると、物の本質が変化する。

立場、状況、空間によって、得られた対象と当事者との関係性は大きく変わる。

ある人にとっては、「そこまで追い詰められていたのだろう」

かもしれない。

また、ある人にとっては、「倫理観がブレるのは許されない。結局は、当事者は自分自身に屈服した」

ともなる。

人間の愛憎や悲哀を鋭く観察するモームはたった50頁ほどの中にそれらから生ずるさまざまなものを僕に突き出してきた。

#月と六ペンス

#ジゴロとジゴレット

#サマセットモーム

#実存

#海外文学

#イギリス文学

いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。