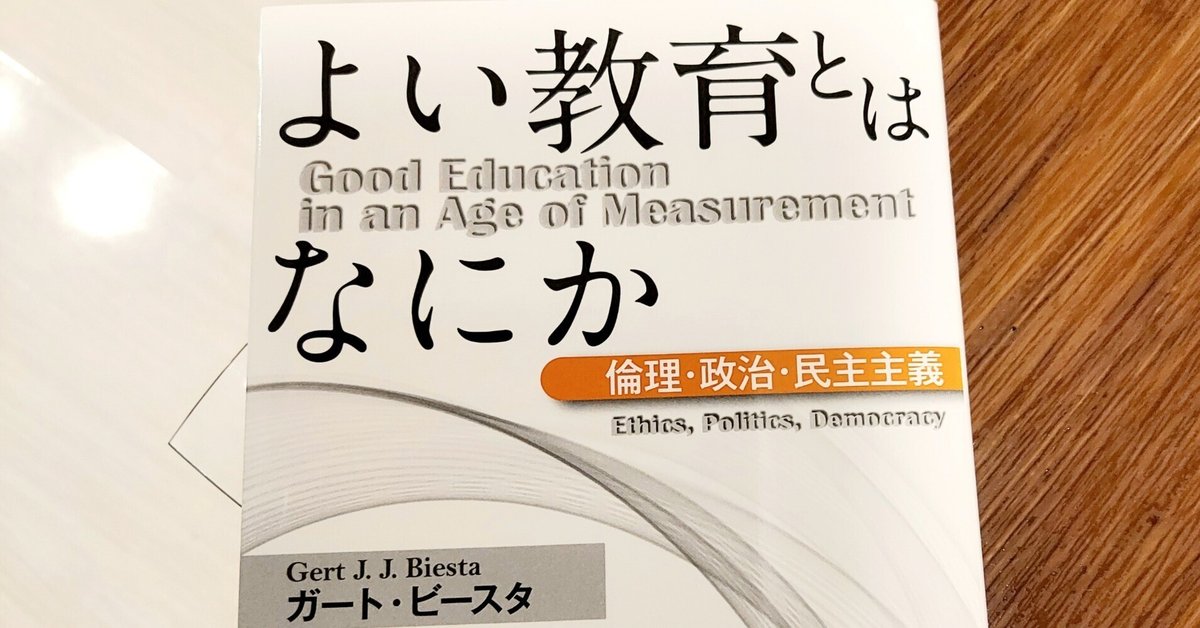

【要約】よい教育とはなにか

よい教育とはなにか 倫理・政治・民主主義

ガート・ビースタ (2016年 日本語訳 出版)

要約

第1章 教育はなんのためにあるのか?

過去20年、教育の効果を測定することへの関心が高まっていきているが(例:PISAなどの国際学力調査)、この風潮には注意が必要である。数値や測定について議論する前に、我々は教育の価値や目的について考える必要がある。しかし、教育の目的についての議論は盛んではない。

その一番の理由は、教育という営み自体の複雑性と困難性にあるのは間違いないが、別の理由として、教育の学習化という現象がある。教育の学習化というのは、教育について語られる語彙の多くが「教育」ではなくて「学習」により重点的を置くようになったということである。学習という概念はには個人主義的な意味が付随しており、教育と同等にはならない。

教育の目的についての議論を促すために、教育の機能について論じる。教育の機能とは「資格化」、「社会化」、「主体化」の三つである。

資格化というのは、被教育者(子ども)が何かができるようになる、わかる、身につくなど、知識や技術を伝達したり、資格を付与したりする機能である。

社会化というのは、被教育者を既存の社会、文化、秩序にフィットするようにはめ込んでいく機能である。

主体化というのは、社会化とは逆に、被教育者が既存の秩序や価値を飛び出したり作り替えたりするように働きかける機能である。

教育の目的について議論するときには、教育の営みにおいてこの三つの機能が「常に複合的に存在している」ということを念頭に置くことが大切である。

第2章 エビデンスに基づいた教育――科学と民主主義のはざま

「エビデンスに基づいた教育」という言説には注意が必要である。この考えのベースには、三つの危うい仮定がある。

一つ目の仮定は、「教育は医療のように目的が明確に決まっていて、いかに効果的にその目的を達成するかが問題である」というものである。しかし実際には、教育の目的はあらかじめ外部から決められるものではなく、教育者が常に吟味して決める(価値判断する)ものである。

二つ目の仮定は、「研究で確定した知見は、実践では確固たる指針となる」というものである。しかし教育においては、研究で得られた知見であっても常にそのままの形で適用して、同じように成功するということはない。教育研究の目的は、行動の指針やルールを与えることではなく、問題解決のための仮説を提供することである。

三つ目の仮定は、「教育研究は技術的側面のみを対象とし、教育の目的や価値などの文化的側面には寄与しない」という仮定(というか制限)である。しかし、教育研究は文化的役割をもっと重視すべきである。研究一般(または研究者)の文化的役割がどれほど尊重されているかが、その社会の民主主義の発達度とも言える。

第3章 説明責任と応答責任のはざま

教育の分野で説明責任という言葉が流行っているが、これが偏った意味で乱用されることで悪影響をもたらしている。元来、説明責任という言葉には、道徳的な意味や民主主義的な観点も含まれていた。しかし最近、いわゆる新自由主義の影響によりこの言葉は経済の文脈に限定されて使われている。

こうした背景で説明責任が教育分野に浸透すると、教育インフラを担う政府や学校は「サービス提供者」、親や子どもは「消費者」という認識が広まる。この認識の問題は、消費者―提供者という関係性が非常に形式的であり間接的であるということである。

実は政府は、親や子どもに対して説明責任があるように見せかけているだけで、本当に相手しているのは直接的な利害関係者(政府内部や資金提供者など)である。これは、親や子どもが教育の民主的な議論から締め出されていることを意味する。

説明責任と対象となる概念として、応答責任というものがある。応答責任というのは、説明責任とは違い、直接的であり、個別的であり、またある意味で一方的な責任である。

説明責任は匿名の人間の当為(すべき)を語る。一方、応答責任の対象は常に具体的な人間(私やあなた)であり、不可避性(せざるを得ない)を語る。

近代以前の人間関係は基本的に応答責任の関係性であったが、近代に「社会」が発生したことにより、それは応答責任から説明責任へと変容してきた。しかしながら、近代の終焉(=ポストモダン)においては、再び応答責任に基づいた関係性が求められる可能性がある。教育においても応答責任に基づいた議論することが、現代では必要になってきている。

第4章 中断の教育学

教育の三つの機能、資格化、社会化、主体化のうち、特に重要なのは主体化である。「教育と呼ぶからには、主体化があらゆる教育の本質的な構成要素であるべきだ」(111)

その根拠の一つはカントまで遡る。カントは理性や自由を重視し、教育においては、人間は他律的ではなく自律的(自己決定的)に生きるようにするべきだと説いた。これにより、近代教育が単に教え込みや訓練についてではなく、自由や自立にについて重きを置くようになった。そして、それが子ども中心主義に繋がってきた。

しかし注意が必要なのは、「子ども中心」であれば、つまり子どもが主体的・自由であれば何でもいいというわけではない。そこにはある種の望ましさがあると考える。しかし、この望ましさについての判断は、子ども(被教育者)と出会う前にはできない。個別具体的な子どもと出会った後に、教育的望ましさの判断が行われるべきである。

主体性の議論において、ハンナ・アーレントの「活動的生活」という考えは示唆深い。彼女は、主体性とは複数性――他者、人との関わり、差異――の中にしか存在しないと主張する。つまり主体化とは、他者へ開かれた世界への参入とセットでなければならない。

主体化を中心に置く教育の考えを「中断の教育学」と呼びたい。それは資格化や社会化を中断するものであり、時として目的に向かう教育者を中断するものであり、場合によっては子どもの活動を中断するものである。中断の教育学は、その成果において「強さ」や確からしさを持つ教育学ではなく、ある意味では「弱さ」、不確かさ、曖昧さを承認する教育学である。なぜなら、そういった中断(またはある種の諦め?)の中でしか、教育の主体化機能は真に発揮されないからである。

第5章 デューイ以降の民主主義と教育

ジョン・デューイは、学校も社会も民主主義的であるべきという意味を込めて「学校は萌芽的社会である」と主張した。ユルゲン・エルカースはこの考えに疑問を呈し、代わりに、学校は教育の機能のうち資格化を主に担う機関であるべきだと主張する。

エルカースは、学校や教育の民主化が進み、社会の要求に対して開放的になるほど教育の内容は断片的となり、学校は無軌道で無秩序なものとなると考えた。しかし、これはエルカースの民主的なるものに関する認識が誤っているように思われる。民主主義というのは必ずしも消費者の好みのような雑多な意見の集約と考えるべきではない。むしろ、それぞれが持っている個人的な欲望を、熟議を通してより集団的な必要へと変換する「プロセスそのもの」が民主主義であると言える。

民主主義的な要求と教育的な要求は両立しうるし、学校は、やはり民主主義的な空間であるべきだと言える。そして、学校において主眼とされるのは主体化の機能となるべきである。なぜなら、主体化は資格化や社会化を「経て」行われるものではなく、多様な人々との民主的な関りの「中で」行われるものだからである。

第6章 教育、民主主義そして包摂の問題

教育と民主主義は、多くの共通点をもつという以上に本質的なつながりをもっている。両者は、一人の人間が市民となること、そして人と社会の関りという事柄を主題としている。

現在、民主主義について考える際、「より広い包摂」がひとつの理想と考えられているが、果たしてこれは正しいだろうか。

民主主義の理解には、二つの類型がある。集約的モデルと熟議的モデルである。集約的民主主義は「私的な関心と好みの間の競争」とも言われるように、各人が自らの要求を声高に主張し(その声量を競い)、最終的に多数決が全てと考える。一方、熟議的民主主義は、各人の利己的な要求が「熟議」を通して、より一般的な必要へと変容することを重視する。

近年では、熟議的民主主義がより妥当とみなされているが、これは必然的に「誰が熟議に参加できるか」という資格についての議論を呼ぶ。そして現状ではその資格は「合理的であること」と言える。逆に言えば、非合理的とされた人間や集団は外部として排除される。ここに、民主主義は合理性を軸とした「内から外への包摂」というイメージが生まれるわけだが、これは幻想である。

民主主義は ある社会に秩序として「存在する」もので、それが広がっていくと想定するより、民主主義とは 既存の秩序が外部によって揺らがされる(中断される)ときに「生じる」ものと考えるほうが正しいように思われる。

同じように、教育とは、子どもを「よい民主主義者」になるように働きかけるのではなく、子どもの周りで民主主義化が「生じる」瞬間を逃さず成長の機会を提供することが大切である。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?