"DIVIN" Vol.7

『DIVIN』(ダイヴィン)は、国内外の様々な記事や読んだ本、面白いinstagramアカウントなど、生活している中で得た「誰かに教えたい情報」をお伝えするニュースレターです。

・・・・

4月の緊急事態宣言とともに始まった自粛生活。

大きく変わったのは夜の過ごし方とお金の使い方、そして食だ。

外食することも多かった夕食は自炊が主となる。(Uber eatsなどはあまり好きでない)

instagramのストーリーズで皆が上げていると同じように、自分も今までは作らなかった手が込んだものや料理にチャレンジする。

本を読みながらナチュールワインやクラフトジンを飲み進めていると、「まだこんな時間?」と少し酔った自分にびっくりしたりする。

外食や旅行、移動費などが主だった消費は、家での時間をより快適にさせるグッズへの出費へと変わった。

つまり、植物や花瓶や食器やコーヒー豆やラグやリネンだ。(結局、出費総額は今までとあまり変わらないから人間って怖い)

昨年12月からは朝ごはんを作るようになった。外食が多い昼と夜。朝をコンビニなどで済ますと3食を外食で”消費”する生活となる。

1日のうち1食くらいは自分で作ろうと思い、朝ごはんを作り始めた。

そもそも料理というものは効率的でない。時間もかかるし、1人暮らしの自分のために作ると逆に高くついたりする。時間もお金も掛かるって一体何なんだろう。

効率性と合理性を考えるのであれば、家で仕事をしながらスマホをスワイプしてデリバリーを頼むが一番だ。

だけれど、自分は料理が結構好きだ。

この気持ちをなんて表現すればいいのか考えていた時に、ニュースレター #Lobsterr で書かれていた言葉がスッと入った。

料理をする、というのはみんなが大好きな"効率化"の敵だ。

日常のなかで数少ない、消費者から生産者になれる方法だ。

空間でもデザインでも、全てが完璧であると理論上は満足であるはずが、なぜか居心地が悪いときがある。

ちょっとした”間(マ)”や”ヌケ”があった方が、ものごとの余白が生まれ、「問い」が生まれる。消費者から生産者になり、余白があるからこそ、発見やちょっとした喜びを感じるのだろう。

そんなことを考えながら、コンビニで100円を払えばコーヒーを飲める便利で”効率的な”世の中であるのに関わらず、今朝も豆を挽き、ドリップでコーヒーを淹れる。

空の移動と世界との距離

中南米で最大手の航空会社LATAM航空(ラタム)が5月26日に日本の民事再生法にあたる米連邦破産法11条の適用を申請した。

事業再編の対象にはチリとペルー、コロンビア、エクアドルの子会社も含まれる。今後は旅客・貨物便の運航や従業員への給与支払いなどを継続し、組織再編を進める。

”ラタム”の名前に聞き馴染みのない方が多いと思うが、中南米を旅していた自分にとっては衝撃だった。

中南米ではいくつかの有名LCCが存在する。インテルジェットやビバ・コロンビア、ボラリスなど。

その中でもラタムは格安LCCに比べて安心感がありながらも、値段も安い大手航空会社だった。

ブラジルを旅していた際に、サンパウロからベレンまでの移動はラタムだった。(フライトが朝早すぎて、離陸前から爆睡し起きたら着陸していたので思い出は一切無し)

「中南米のフライトで迷ったらラタム」、そんなイメージの航空会社が破産してしまった。

旅行業界、特に航空業界は新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けている。

利用者が一気に減り、閑散とした世界中の空港の様子をそのまま反映するかのように、経営破綻する航空会社が相次いでいる。

4月には、ヴァージン・オーストラリア(VOZ/VA)を傘下に持つヴァージン・オーストラリア・ホールディングスが、日本の民事再生手続に当たる「任意管理」に入った。

5月には(今まで怠慢経営が指摘されていたが…)、タイのナショナルフラッグである「タイ国際航空」が事実上の経営破綻となった。

同じく5月には、南米コロンビアのアビアンカ航空を傘下に持つアビアンカ・ホールディングスが、米連邦破産法11条の適用をニューヨークの連邦破産裁判所に申請している。

海外旅行が年々身近になっていった要因の1つは、LCCを中心とした新規航空会社の参入が大きいだろう。

今まで高額であった空の旅が桁が違う安さで可能となり、目的地の選択肢が広がったとともに、利用者の層を一気に広げた。

自分は2017年〜2018年に1年3ヶ月を掛けて世界中を旅したことがある。

65ヵ国をまわった世界旅行。バックパッカーということもあり、移動のメインはバスであったが、大陸間の移動は当たり前に飛行機を利用しなくてはならず、その際にはLCCにお世話になった。

前述したようにブラジルで使った「ラタム」や、ペルーからLAを移動した「インテルジェット」。

NYからリスボンへ飛んだ「TAPポルトガル航空」、ロンドンからモロッコに4,000円で移動した「ライアンエアー」、オーストラリアからベトナムへ1万円で移動した「ジェットスター」など。

サービスや快適を捨て、利便性と価格だけを求めたLCC。確かに機内での「生活」は満足ではないけれど、お陰で世界がより近くなった。

週末に台北にフラっと往復1万円で行く。アメリカ旅行の延長でフラっとバンクーバーに友達に会いに行く。

この”フラっと”という感覚を海外旅行で感じることができる。

勿論、その旅行の時間自体を確保することがネックになったりするが、このマインドを大きく変えたことで、レジャーやビジネスを大きく変えた。

旅行業界は今後もしばらくコロナの影響を大きく受けると考えられる。

DIVINでも以前紹介したAirbnbのCEOブライアン・チェスキーのメッセージ。大量のレイオフを発表した際に彼はこう考えを述べた。

1.いつ旅行が戻ってくるかわからない。

2.旅行が戻ったとして、旅行の姿は異なっているかもしれない。

LCCを含め、大手航空会社でも同じように経営が難しい会社が今後も出てくると予測されている。

近年、価格競争となっていたこの業界も大きく変わるかもしれない。運賃を上げたり、採算の取れる航路に注力するため廃線となる目的地が出てくる。

先ほど、LCCの台頭で”世界が狭くなった”と言ったが、将来は世界が数十年前ように”遠くなってしまう”しまうかもしれない。

サプライチェーンが抱える闇と新しい取り組み

新型コロナウイルスで影響を受ける小売・ファッション業界。次のシーズンの売上を左右する展示会や華やかなショーは中止となり、店舗は休業となる。

そんな中、明るみになった問題がある。

それは、大手ブランドがすでに生産されている20億ドルを超える価値のある服の注文をキャンセルしている問題。

東南アジアを中心に、バングラデシュのような国々はアパレル・繊維産業に大きく頼っている。

突然のキャンセルを受け、何百万人もの労働者が無給となり、その家族を含め、飢餓の危機に瀕している。

そんな状況を打開しようとイギリスのMallzeeが始めたのが「Lost Stock」というサービスだ。

Mallzeeは「ファッション版Tinder」と自らを説明するように、表示される服をスワイプすればするほど、自分にあった服がレコメンドされるという機能を特徴に持つ。もちろん直接購入もできるECサイト。

そんなMallzeeのチームは、ロックダウン中に発生しているこの問題を知り、解決するため、希望小売価格を50%オフにした衣服BOXであるLost Stockをスタート。

1つのボックスは1週間、労働者とその家族をサポートすることができる。

性別やサイズを選んだ後に、色の好み(ニュートラル、ダーク等)や年齢、トップスの好み(無地かパターンか)を選ぶことができる。

3着のセットで£35のこのボックス。

10万人の労働者を支援するため始まったこのプロジェクトは、イギリスを中心に多くの人が参加するムーブメントになっている。

店舗に貼られた休業の張り紙など、目に見える影響や事象は分かりやすいが、その先には多くの人が関わっている。先ほどの航空業界も同じだろう。

イマジネーションを働かせ、より深く考える。その先にどんな問題が潜んでいるのか、どんなことが起こりうるだろうか考えることが大切だ。

Nagiの衝撃

今週、一気に話題をかっさらったのはなんと言ってもNagiだろう。5月28日の発表から、SNSで話題を集め注目を集めている。

実際に、自分の周りでも購入したという声が多い。

「Nagi」は、生理期間中に使用する吸水ショーツ。

アメリカのD2Cブランドを中心に、近年では女性の健康・美容に関するテクノロジー「フェムテック」関連のプロダクトや、薄毛やEDなどのコンプレック商材を扱うブランドが増えた。

DIVINでも紹介した、Patternの前身「Gin Lane」がブランディングを手掛けていたHimsや、Hers。

クリエイティブが好きでインスタをフォローしているmaudeなど、枚挙に暇がない。

これらのブランドは今まで「ニッチ」と言われていた領域に対し、高いクリエイティブと強いコンセプト、世界観で挑んでいる。

大手の会社であれば最大公約数的なデザイン、プロダクトを選択せざるを得ず、売れるかもしれないが尖ったものは中々作れない。

彼らは少数かもしれないが、一定の人に強く刺さるプロダクトを作り、LTVを高めて成功を狙う。D2Cブランドだからこそ出来る強みと良さだ。

ニッチな領域でなくても、ユニリーバに1000億円で買収された髭剃りブランド「Dollar Shave Club」の成功のように、寡占市場でも勝負できることもあある。

佐々木 康裕さんの『D2C』という本にこのように説明されている。

D2Cはメーカー業であるとともに、メディア業でもあり、テック業でもある。いかにデジタルを駆使して顧客とコミュニケーションを取り、エンゲージメントを高めていくかが重要で、単なる“中抜きのメーカー業”ではない。

D2Cというのは“世界観”と“お客さまとのコミュニケーション”を大事にしているので、ブランドに対してのエンゲージメントが高く、規模が大きくなったから離れるというのは少ない。

Nagiは成功した海外のD2Cブランドが行っていたように、こだわり尽くした高いクリエイティブで世界観を作り込んでいる。

(SNSやWEBサイトの写真はどれも「日本のプロダクト」らしくない)

Shopifyで作られ、動作もサクサクで気持ちいいサイト。

波型のプロダクトロゴと、それと呼応した背景の波型のモチーフ。

深緑やベージュをキーカラーとした落ち着いたトーン。

モデルたちの体型や人種もバラバラで、自然な表情とポージング。

プラスチックを使わないエコ・フレンドリーな梱包方法と、部屋にそのまま置いておけるような洗練された筒状のパッケージ。

「to be yourself everyday」、「自分の体をコントロールすることは、人生をコントロールすることに繋がる」というタグライン。

国内の工場で1つ1つ手作りで作られているクオリティ。

驚きだったのが、世界観をきちんと徹底的に用意していたという点。即席でなく、練りに練られたものだろと分かるものだった。

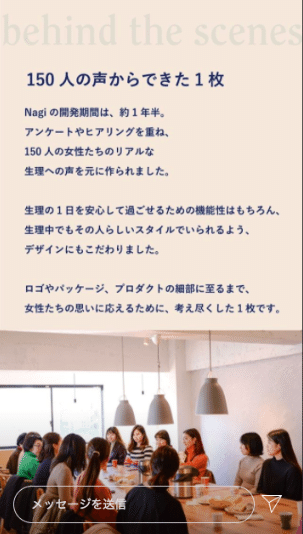

ストーリーズの投稿は個人的にはどれも衝撃だった。

同じムービーを2段で展開するのは、自分が好きな海外のブランド、ショップがやっていて見ていたことがあったが、それを高いクオリティでやっている。

メディア掲載の紹介のテンプレが既に用意され、ハイライトに見やすく整理されていた点。

テキストを含めた世界観の作り方、統一感。

一体、どんなチームがどんな時間を掛けてどうやったのか気になって仕方がなかった。笑

それとともに、このクオリティを国内のブランドが、しかも同世代の人がやっているということに勝手に強い悔しさを覚えた。

NagiのメインヴィジュアルのクリエイティブディレクターにはUNION MAGAZINE 編集長のHIROYUKI KUBO氏が就任し、フォトグラファーには守本 勝英氏を迎えている。

PRや編集、コピーライターなどはどうなっているんだろう。

CasperやWarby Parkerが行ったようにオンラインからオフラインへ、実店舗を今後持っていくのか(実際に製品に触れてみたい、詳しく説明を聞きたいという人も多そう。)、海外展開するのかなども気になるところだ。

「誰もが課題(モヤモヤ)を持っていたけれど、なんとなくそのまま使い続けていた商材・業界」であり、かつLTVが高い商材。

長く使う可能性があり、複数かつリピートが狙える領域だからこそ、エンゲージメントを高め、コミュニケーションを大切にしていくと更にビジネスは広がる。

アーリーアダプターが利用し、実際の声が広がることで今後も増えていくだろう。(多くの人にとって初めての製品のため、この声が蓄積することがなによりもスケールの鍵となりそう)

とても参考になる事例として今後も細かくチェックしていきたいと思う。

初夏の靴事情

先日、QUARTZのニュースレターで届いた記事。その中で筆者は最近の生活を身の回りの靴の変化で説明している。

以前履いていた靴はロックダウンとともに出番はなくなり、今まで欲しいとも思わなかったクロックスを履くことが増え、BIRKENSTOCKやUGGが活躍。

近頃は、クロックスを履いてガーデンニング作業をすることが多いと言う彼女。

ファッション業界の重鎮たちが、”醜い”クロックスとともにセルフィーを上げるのもちょっとした話題になったらしい。

実際にアメリカのクロックスの売上も今年に入り、一気に増えている。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

『DIVIN』への感想・コメントは #DIVIN のハッシュタグをつけてツイートいただけると嬉しいです。

----

edited by Ayumu Kurashima

IG : @micronheads

Tw: @micronheads_new

illustration : @mihirayuta

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?