星と鬼と人と

気がついたら、月めくりのカレンダーが残り2枚になっていた。

1年のうちで一番好きな季節は晩秋から初冬にかけて。

11月は、「好き」の入り口。

今年はいつまでも暑いので実感が湧かない。

諸橋さんの大漢和辞典の鬼の部を引くと不思議に鬼の名と星の名が多い。

鬽(ビ)、ユウ、シ、ソク、サイ、ウン、サイ、キョウ、リン、ライ・・・(と鬼ヘンの字が続くのだが、生憎私のPCでは出てこない。)・・・みんな鬼の名である。

どんな鬼か知らない。

キ、ホウ、シャク、ヒツ、ブ、カン、ヒョウ・・・(と同様に鬼ヘンの字が続く。これらもひとつとして入ってない。)・・・みんな星の名である。

どんな星か知らない。

鬼の名も、星の名も麻雀の牌のようにかきまぜると判らなくなる。

どれが鬼の名で、どれが星の名か、撰り分けることは難しい。

所詮、星と鬼とは同族なのであろう。

一つは天上を窺って星になり、一つは地にひそんで鬼となったのである。

だから一年中で最も夜気の澄み渡る十一月になると、界を異にした二つの鬼たちが互いに呼び合う声が聞こえる。

その魂のきしみが聞こえる。

井上靖の「十一月」という詩である。(漢字が出ないけどご容赦)

中国では、「鬼」は死者の霊魂のことを指す。

日本で、なまはげの面のような角のある怖い顔をしたものとは趣を異にする。

そう考えれば、星と鬼とが、もとはひとつであったことに納得がいく。

人の魂は、死んで星になるのだ。

だから「鬼籍に入る」という表現が私はとても好きだ。

もう数えきれないほど読んでいる。

そして何度も記事に挙げている。

なのに、この季節になるとまた読みたくなる。

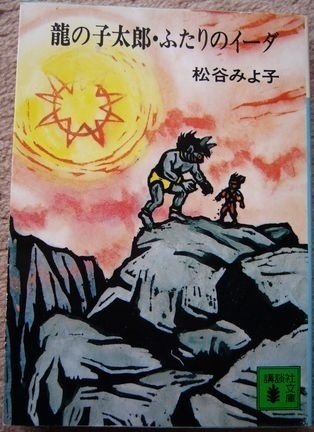

各地に伝えられる民話を土台に、オリジナルな味付けをし、壮大なファンタジーをつくりあげた「龍の子太郎」は日本だけでなく各国で翻訳され、子供にもそして大人にも読み継がれているというが、国や民族同士の戦いなどは描かれていない。

人気のある海外のファンタジーのような権力争いもないし、人や神の殺しあいがメインでもないところが気に入っている。

一応の悪役として「鬼」が登場するが、それとて絶対的な敵でなく、人間に災いをもたらす象徴のひとつとして扱われている。

この世界の中では、鬼も天狗も含めて、悪とそうでないものの境が曖昧なのである。

太郎は、文字通り龍の子である。

鱗のようなあざがある。

母は、もとは人間であったが、太郎を身篭っているとき、龍になった。

そして、母は太郎を産み、祖母に託して山の奥へと姿を消す。

太郎は、母のくれた水晶の玉のようなものをしゃぶってすくすくと育つ。

あるとき、祖母からそれを打ち明られた太郎は母を探しに行く決意をする。

そもそも太郎の母はどうして龍になったか。

女性の中には、妊娠すると食の嗜好が変化する人もいる。

そうでなくとも、ふたり分のおなかがすくわけであるから、こと貧しい暮らしにあっては、空腹をしのぐ毎日であったことだろう。

まだ人間であった母は、ある日ふたりの村の衆と川でイワナを捕った。

イワナはちょうど3匹あって、ふたりはさらなる獲物を求めてその場を離れた。

母は、イワナの番をしながら、どうにもこうにもそれが食べたくてたまらなくなる。

1匹だけならいいだろう。

ふたりが食べているとき、自分は食べなければいいのだもの。

そして「自分の分」のイワナを食べる。

しかし、1匹食べてしまうと、さらに食欲がわき、それはもう何かに憑かれたようにもなり、彼女はこらえきれず残りのイワナも食べてしまったのだ。

すると、喉やら腹やらが燃えるように熱くなり、彼女の身体は龍となった。

激しく後悔し、嘆き哀しんだ母龍は、それでも身籠った子を産む。

我が目の玉を取り出して、飴玉のようにしゃぶらせると、赤子は落ち着いたように眠った。

祖母に当たる実の母に赤子と、もうひとつの目の玉を託して姿を消した。

「禁を犯す」ということ。

人が裁き与える刑罰もあれば、天の罰もあるという。

それを承知で、イワナに手を出さざるを得ない人間の愚かさ、弱さ、切なさ、さらには愛らしさ。

そうしなければ生きていけないほどの暮らしがあり、そういう暮らしの中でも人は懸命に生きている。

しかし、あるものは龍になる。

成長した太郎は、山奥で母と再会し、そのいきさつを聞く。

村では、鬼による人攫いが横行し、幼い娘が連れ去られたりする事件が頻発する。

母が去った頃と変わらぬ、厳しい暮らしだ。

「鬼」は、たぶん不作や飢饉であろうかと私は推測する。

天候不良による作物への打撃を、人間はどうすることもできない。

豊作を祈って、ひそかに人身御供を捧げるような風習もあったのではないか。

あるいは、口減らしのための身売りや間引き。

それから、洪水。

松谷氏が暮らした信州では、長い洪水との戦いの歴史がある。

せっかく実った作物を、いのちの糧をひとたまりもなく押し流してしまう洪水。

一方に、水の恵みが受けられずに枯れていく土地もある。

太郎は母龍に提案する。

あの湖の水をこちらに流すことはできないか。

高い険しい山をぶちぬいて、もし水の流れを変えられたなら、人々は洪水から救われ、枯れた土地も潤う。

母は決意する。

龍となったその大きな身体で、あの山をぶちぬいてみせよう。

けれど、太郎や、私は眼が見えない。(飴玉にして与えてしまったから)

だからお前が私の眼となり、私の進むべき方向を指図してはくれないか。

母と太郎は、体中傷だらけになりながら、山をぶちぬき、水の流れを変える。

その行為と母のイワナの罪の贖いが差し引きどうなのか、それはわからない。

昔、祖母が、大蛇に遭った話をしてくれたことがあるが、そういう言い伝えは、そこかしこにあった。

それは、この山国の持つ自然の脅威とそれとの闘いの歴史だと思う。

たとえば、出雲のやまたのおろちは、火山の溶岩が村を襲うさまだという説がある。

火を噴き、一瞬に村を焼き払い、人々を飲み込む赤いマグマの帯は、まさしく八本の尾を持つ大蛇のさまではなかったか。

古来から、ずっと、人は自然がもたらす災害と闘ってきた。

その歴史が各地に共通の言い伝えを残し、松谷氏はそれらを蒐集し、再構築したのではないかと思う。

だが、人はただ自然と闘ってきたのではない。

人は、闘いながら、また手を尽くしてそれを保護し、育成し、慈しんでもきたのだ。

だから、手付かずの自然なんてものに、私は心が動かないし、そんなものはないとさえ思っている。

手付かずの自然を守りたいと思ったら、人間が手と心を尽くさなければならないのだ。

あるときは闘い、あるときは守り慈しむ、その境の曖昧さのなかに、人の優しさと強さがある。

季節のうつろい、昼と夜や、夜と朝のはざま、それから晴れでも雨でもないグレーの空。

いくつもの矛盾を抱えながら、白黒のつかない曖昧な世界を揺蕩う。

あるときは無力さに打ちのめされながら、何者かわからぬものにさえ救いを求めて。

「本日の戦の死者は何人と 台所で聞き 神無月逝く」

読んでいただきありがとうございますm(__)m