直線と動きの美 -アール・デコをめぐるいくつかの随想

私が好きな美術館の一つに、東京都庭園美術館があります。

旧朝香宮邸という、元々は皇族の住居であり、1933年に建てられ、モダンですっきりとした装飾の美しいこの邸宅。

元首相の吉田茂が非常に気に入って、戦後はここを外務大臣公邸としていました。

幽霊が出るような総理官邸でなく、ここで暮らしたいが故に、総理大臣在職中は外務大臣とずっと兼務していた、と冗談で言う位ずっと居て、外国の公使との会談にも使っていました。

この邸宅は典型的なアール・デコ様式で創られています。今見ても美しいその様式。アール・デコとは、まさに、ここで暮らしたいという、欲望を上手く攫んだものと言えると思います。

アール・デコ様式の特徴を一言で言うと、直線による「動き」の装飾です。

ただ、実のところ、1920年代から30年代に流行したという、時代的なくくりで見られることが多く、「何をアール・デコと呼ぶか」には結構幅があります。

例えば、建築で言うなら、あの「エンパイア・ステート・ビル」が挙げられますし、フランク・ロイド・ライトの建築や装飾も挙がります。

絵画なら、時代的には、ダリのシュルレアリスムや、ピカソやマティスの活躍期に重なっていますが、寧ろメインは、ジャズや鉄道、工業博覧会のポスター類でしょう。

1927年

寝台特急の宣伝用ポスター

地平線に収斂する線路と、そこに輝く星。

大胆な省略と直線、

一目で読み取れるモダンさで

アール・デコを代表する作品

直線による単純化と幾何学模様。ルネ・ラリックのような、旧朝香宮邸を飾ったガラスの陶芸、装飾にも見られる特徴です。

そして、何よりも、ココ・シャネル、ジャン・パトゥ、マドレーヌ・ヴィオネといった、デザイナーたちの衣服。女性を堅苦しいコルセットから解放し、動きやすく軽快なものにしました。

1926年

直線的なネックラインと

ローウエストで着心地のいいデザイン

そして、装飾を排したシックな黒。

シャネルは、アール・デコの申し子だった

こうしたものの共通分母として、「直線」と「動き」があります。余計な曲線模様がなく、機能的で、運動を感じさせるのです。

また、時代的な背景としては、第一次大戦以降の1920年代のいわゆる「狂乱の時代」があります。

大戦によって、女性の社会進出も進んだ時代。ジャズと自動車と映画が人々に浸透した、大衆文化の時代。工業化が進み、若者たちは、スピードと狂熱の騒ぎを求めて、パーティーに繰り出しました。

そんな場所では、花模様の装飾なんてかったるい。騒げて、すっきりした味わいの幾何学模様と直線のモダンさが何よりも求められる。そうした気分の通奏低音が、アール・デコ文化にはあります。

1921年

機能的ですっきりしたデザイン

何のイメージも浮かばせない名称等、

アール・デコ精神の結晶のような「作品」。

現在もほぼこのデザインのまま流通している

フィッツジェラルドの小説を思わせる世界。海野弘氏の名著『アール・デコの時代』では、作品紹介と並んで、そんな狂乱の時代の人々の動向が記録されていました。

こうした文化が、アール・デコの底にあるというのは、間違いありません。

と同時に、作品単位で見た場合、決して突然変異の文化でないようにも思えます。その前の時代の影響も、確実にあるように感じるのです。

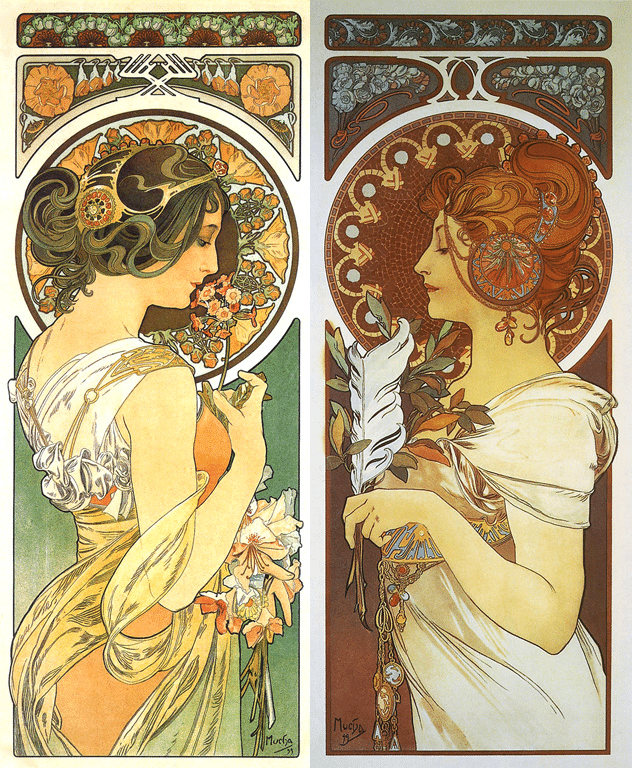

それは「アール・ヌーヴォー」様式です。曲線的な装飾を基調とし、ミュシャのポスターや、エミール・ガレのガラス陶器に観られるような、優美で植物的な作品が特徴です。

1899年

曲線と流線型の植物で画面を満たす、

典型的なアール・ヌーヴォー様式

一見するとアール・デコは、アール・ヌーヴォーのアンチテーゼとして出てきたようにも思えます。

しかし、アール・デコの担い手たちは、アール・ヌーヴォーを通過している人たちが多いです。

例えば、ルネ・ラリックは本来ガレと同時期の作家でしたが、そこから脱して、よりすっきりした装飾へと向かいました。

(1928年)

車のボンネットの先の

ラジエータキャップにとりつける装飾品

車の走行によってなびく髪を

曲線ではなくスピード感のある直線で表した。

そんなラリックは、初期には昆虫や植物を

模したジュエリーも手掛けている

シャネルらのデザイナーは、より中性的な服飾に舵を切りました。それは間違いないのですが、女性のコルセットからの解放は、実際はアール・ヌーヴォー後期の1900年代後半から起きています。

そこで流行した流線型のドレスが、女性を縛っていた鎖を断ち、その次に、より省略されて動きやすいシャネル達のドレスが来た、と言えると思うのです。

1910年頃

ポワレは1906年に

コルセットを使わないハイ・ウエストの

簡素なドレスを発表した。

古代ギリシアや日本の着物に影響を受けている

それは、アール・デコ文化全体に言えることのように思えます。

アール・ヌーヴォーは今見ると、ごてごてとした、ちょっと息が詰まる装飾が多いことは確かです。あの様式に年中囲まれたいかというと、そうでない人が多いかもしれない。

しかし、そこで起きた、従来の装飾に囚われない、植物のような曲線の、華麗な渦巻き運動の展開は、確実に古い衣装や文化を壊すものでした。

そこでの色彩や線の新しい「運動」が、機械と結びついて、抽象化され、よりシンプルになって、力強いアール・デコの装飾模様になった。そういう流れもあるように思えます。

それは絵画史における印象派のようなものです。印象派がなければ、ピカソやマティスの現代絵画がなかったように、アール・ヌーヴォーがなければ、アール・デコもまた、なかったように感じます。

1929年

7枚の布地を組み合わせた

幾何学模様のスカートが

揺らめいて躍動感を作る。

上半身の模様には

アール・ヌーヴォーの残り香もある

文化というものは、一見断絶しているように見えるものでも、実はその前の文化と密接に繋がっています。ロックンロールの中に、その前の文化のブルースやジャズの感覚やバンド形態があるように。

そういえば、先に挙げた『アール・デコの時代』の中に、興味深い記述がありました。

アール・デコの特色が色濃くあって、現代にも残っているもの、それは信号機だというのです。

自動車文明に対応し、色だけで単純な意味を一目で分かるようにした、毎日見ても苦ではない、すっきりしたデザインの機械。

なるほど、確かに信号機こそは、自動車が普及したアール・デコ時代の、不朽の「名作」でした。

一見私たちと関係ない、昔の異国の文化でも、私たちの身近なところにあって、影響を及ぼしていたりする。そんな風に歴史や文化を学んでいくと、より楽しい発見があるかもしれませんね。

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のエッセイでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、各マガジンからご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?