次世代のこころの健康を支えたい。アーキヒューマが挑む「はたらくZ世代のメンタルヘルス」

ARCHI HUMAA(以下、アーキヒューマー)は、2023年11月1日に会社設立から1周年を迎えました。このタイミングで「アーキヒューマーとは、どのような会社なのか?」「社会へ何を働きかけたいのか?」などを紹介したいと思います。僕らの今後の成長に想いをはせながら、最後までご覧いただけると嬉しいです。

健全に生活を営む人々が、安心して暮らせる社会を目指して

"世界人口の7人に6人が不安を感じている(※1)"

今や世界中で、うつや不安を抱えて生きることが当たり前となり、誰にとっても不安が身近な時代になりました。日本社会も例外ではありません。

「日本は高度な経済発展を成し遂げ、豊かで文化的な生活を実現している。今もより良い社会づくりに向け、多くの人たちが日々誠実に働いているのに、みんなが不安になるのはどうしてだろう?」

この疑問から、現代社会のあり方を自分たちなりに捉え直し、できることから取り組もうと、2022年11月にアーキヒューマーを立ち上げました。

僕らが目指すのは、「健全に生活を営む人々が、安心して暮らせる社会」です。良心をもって日々を懸命に働く人々が、生きることに自信を持てないーーそんな空気が蔓延している今の社会は、あるべき姿ではないと思います。

アーキヒューマーという社名は、「自然と溶けあう人が、健やかな社会をつくる」という意味を込めた造語です。僕らは、うつや不安の大きな原因とは、「自然から社会が、社会から個人が切り離されて、自立が強要されることから生まれた不調和」という仮説を立てています。分離したものを再び融合することで、「心身ともに安心し、健やかで生きがいある社会づくりを進めたい」という願いを社名に込めました。

アーキヒューマーには、僕らの想いや目標に共感してくれたさまざまなスペシャリストが、メンバーとして参加しています。例えば、創薬ベンチャーの創業者、宇宙物理を専門とするデータサイエンティスト、人間のこころを研究する感性工学の研究者、商品やサービスにおける顧客体験を設計するサービスデザイナーなどです。

安心して暮らせるのが当たり前の社会を、多くの人が取り戻すにはどうしたらいいのか?ーー日頃、異なる領域で才能を発揮しているメンバーたちが、それぞれの課題やアイデアを持ち寄り、社会に何ができるかを議論しました。今の日本を取り巻く、目の前にある課題の解決を最優先に、僕らはいくつかのプロジェクトを立ち上げ、動き始めました。

(※1)引用元: 国連開発計画(UNDP) UNDP報告書、世界人口の7人に6人が 不安を感じていることを明らかに

初めに取り組むのは「はたらくZ世代のメンタルヘルス」

僕らが最初に取り組むプロジェクトは、「はたらくZ世代のメンタルヘルス問題と復職に向けたサポート」です。働くなかでストレス性のメンタル不調を患ったZ世代をはじめ、若い世代のメンタルヘルスに僕らは向き合います。

さまざまな社会課題があるなかで、この課題を選んだ理由としては、日本の人口構成で見たときに若い世代はより希少で、もし今後メンタル不調で働けないZ世代が増えれば、経済的に大きな打撃になると思ったからです。

また治療や支援にあたって、医療・行政・勤め先・家族・健保などの横断的な連携が求められるにも関わらず、適切な体制が日本にはまだありません。これらをつなぐ橋渡し役として、アーキヒューマーが入る必要性とその価値を感じました。

僕らは、Z世代と呼ばれる、現在10代〜20代前半を中心に、ゆとり世代やミレニアル世代と呼ばれる現在30代なかばの若年層までを幅広くサポートする予定です。すでに企業や自治体とともに、若い世代をサポートするための協力・連携を始めています。

なおストレス性のメンタル不調について、アーキヒューマーでは「適応障害または、発症までの期間が半年程度と短く、服薬や休職などで回復が見込まれるうつ病などの精神疾患」と定義しています。

若い世代を取り巻く、今の社会環境とそのあり方

Z世代のメンタルヘルスを考えるなか、日本の若い世代を取り巻く社会環境と現状について、アーキヒューマーでは次のように捉えています。

1.人口総数が少なく、希少な世代である

2.都市部に人口が集中する一方で、人と人のつながりは希薄化している

3.身を守ろうにも、自分で解決する資本を持たざる者である

1.人口総数が少なく、希少な世代である

日本の2050年における総人口は、1970年代と同じく約1億人前後と言われますが、年齢構成とその比率は大きく異なります。2050年は65歳以上が人口の約40%近くを占める一方で、若くなるほど人口が尻すぼみになるからです。

日本における若い世代は、今後ますます希少な存在となるため、これからの社会において、いかに元気に働いてもらうかが重要になります。また、現在進行形で高齢者を軸に行われている政策や対策を、そのままこれからの時代に当てはめることは難しくなるでしょう。

2.都市部に人口が集中する一方で、人と人のつながりは希薄化している

コロナ禍をきっかけに働き方や暮らしに多少の変化は見られましたが、都市部、特に東京への一極集中は、バブル経済崩壊後の一時期を除き、ずっと続いています(※2)。

歴史社会学者である小熊英二先生は著書『日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学』で、「平成の時代に増加してきたのが、所得も低く、人間関係も希薄な生き方をする人々。都市部で働く非正規労働者(アルバイトやパート、契約社員など)がその象徴である」と述べています。

事実、都市部への人口集中は、核家族や一人暮らし世帯の比率を高め、人と人のつながりが希薄な家庭や個人を増やしました。地方でも、人口流出や地域コミュニティーの衰退により、人間関係の希薄化は進んでいます。

つながりの希薄化は、家族の関係性やあり方にも影響を及ぼしました。その結果、家族というコミュニティーが機能せず、身近な人からの助けが期待できないZ世代が増えました。実際に若い世代と話していると、「家族は無理だし、地域コミュニティーや自治体に頼ろうにも頼り方が分からないから、自分の力だけでどうにかしないと」という話をよく聞きます。

さらに人と人とのつながりが薄くなるにつれ、「トラブルは自分の力だけで解決すること」が求められるようになりました。いわゆる、自己責任の浸透です。

このようにZ世代を含む若年層の多くは、住んでいる環境によらず、人と人とのつながりや助け合いが弱体化した環境で過ごしてきました。自己責任が当たり前のなかで育ったからこそ、自身がメンタル不調を抱えたとき、どうしたらいいのか分からず、1人で抱え込んでしまいやすい傾向にあります。

(※2)引用元:国土交通省 国土交通白書 2020 第1節 我が国を取り巻く環境変化 ■2東京一極集中と地方への影響

3.身を守ろうにも、自分で解決する資本を持たざる者である

資本と聞くと、多くの人がお金をイメージするかもしれませんが、僕らが持つ資本は大きく3つあります。

・経済資本:お金や株式、不動産などの財産

・文化資本:スキルや知識、経験などの能力

・社会関係資本:心身ともに頼れる人たちとの関係性

Z世代の多くは、社会に出て間もないため、これら3つの資本を十分に持たない状態で、自分の身を守ることが求められています。

例えば経済資本については、内閣官房が行った家計金融資産の調査から、預貯金や株式などの約80%を50代以上が保有する一方で、30歳未満が有する割合は1%ということが報告されています(※3)。また、文化資本や社会関係資本はある程度の社会経験から養われるため、経験の乏しい若い世代が培うにはどちらも一定の時間がかかります。

今の日本社会では、すでにこれら3つの資本を持つ人たちが「手持ちの資本で自己解決を」と励ますことが少なくありません。しかし、自分たちの価値観や当たり前をそのまま伝えても、持たざる者であるZ世代が自力でできることには限界があります。

Z世代のなかには、アドバイスを真に受けてしまう人が少なくありません。その結果、「自分1人で頑張らなくては......!」と周囲に助けを求められず、潰れてしまう人もいるぐらいです。

(※3)引用元:内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局 資産所得倍増に関する基礎資料集 資料3 P.3 日本の家計金融資産の世代別保有https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/bunkakai/sisanshotoku_dai1/siryou3.pdf

大事なのは「どのように関わるか?」を社会全体でアップデートすること

メンタルヘルスの問題を解決するためには、家族や医療機関、そして勤め先や自治体なども交え、横断的にフォローする体制が必要だと、僕らは考えます。しかし、今の日本にはその体制がありません。

だからこそアーキヒューマーが、周囲へ助けを求めにくいZ世代をサポートしつつ、企業や自治体と協力・連携できる体制を整えることは、これからの日本の成長を考えたときに合理的だと思いました。

僕らは議論を重ねるなかで、ストレス性のメンタル不調は「都市や企業システムに対するアレルギー反応」と仮定しました。

言い換えれば、僕らが今、暮らしのなかで当たり前のように抱えているうつや不安は、きっかけさえあれば世代に関係なく誰にでも起こる可能性があります。

メンタルを改善していくなかで課題になるのは、「再発と慢性化」です。例えば、調子が十分に回復していない、または社内のサポートが整っていない状態で復職をすると症状が再発しやすくなります。

十分に回復していない状態で働こうとしてしまうのは、会社の査定や周囲からの見られ方などを本人が気にしてしまい、何とか評価されよう、遅れを取り戻そうと頑張りたくなるからです。また回復までの復職サポートが適切かつ段階的でない場合、周囲からは問題なく働いているように見えても、本人は無理をしていたという話をよく聞きます。

メンタル不調があるにも関わらず頑張って働き続けてしまうと、症状が慢性化するケースが多く、結果的に本人と家族を長く苦しめることになります。Z世代をはじめ、若年層のメンタル不調者が増えるほど、経済・社会における損失も多大なものになるでしょう。

僕らは、メンタル不調を抱える人たちへの「関わり方のアップデート」を推進していきます。

これまでは、はたらく人がメンタル不調を患うと、医療機関が診断と治療を、勤め先が人事的なさまざまな対応を、そして家庭が症状や心身への負担のケアを、互いに連携することなく、それぞれが独立してサポートをおこなってきました。専門性や関係性から、お互いの領域に踏み込まないとするスタンスが、メンタル不調における一般的な対応とされてきたからです。

しかし、この連携が取れていないことにより、病気で休むことへの恐怖が本人のなかでは助長され、状況や関わり方の分からない周囲の関係者にとっては、腫れ物に触れるような遠慮が生まれやすくなります。

こうした現状を打破するためにも、社会のあらゆる機関とその関係者が、メンタル不調への理解を深め、横断的に連携して関わり合うことが大事になってくるのです。

2つのサービスが「こころの回復から仕事への復帰」までを支える

問題を解決するために、アーキヒューマーでは「休養と回復(以下、レジリエンス)を内包した経営活動」とそのサービス開発を進めています。レジリエンスというのは、心理学において、こころの回復力を意味する言葉です。

僕らは「こころの回復」「仕事への復帰」の2つをテーマに、レジリエンス機能に対するサービスを開発しています。

1:こころの回復に向けた支援

こころの回復に向けた支援では、「リトリートプログラム」の開発を進めています。リトリートというのは、心身の回復を目的に、日常から離れた環境でゆったり時間を過ごすなかで、自分自身に意識をむけることです。

都会独特の騒がしさから離れ、静かで落ち着いた環境に身を置くことで、生活リズムや心身を整えるきっかけになればと考えています。そこには人との距離感に余白があります。

自分らしく過ごすことは、自分の時間軸を取り戻すきっかけにもなるはずです。また、仕事や利害関係がない人と適度に関わることで、社会とつながる楽しさやワクワクを再確認できると思います。

2023年6月、プレサービスとして、ストレス性のメンタル不調を抱える人たちと能登半島に約14日間滞在しました。結果、参加者の睡眠の質が向上し、ストレスの低下が確認できました。現時点で検証はほぼ完了し、2024年にはサービスとして発表する予定です。

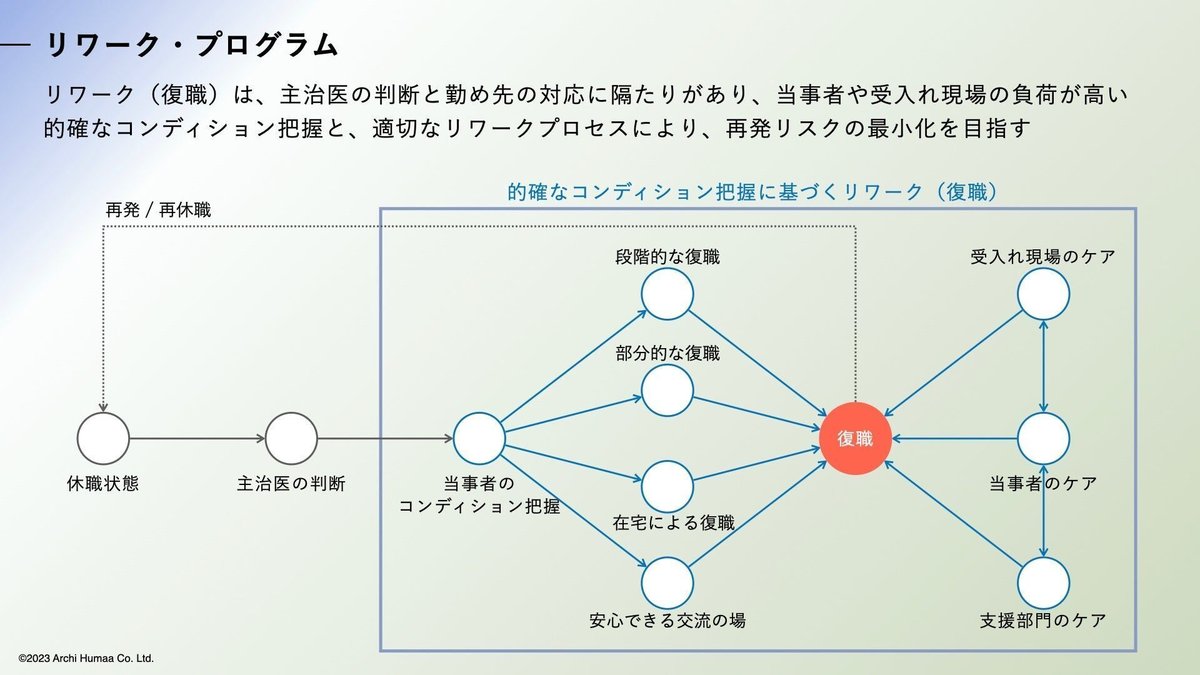

2:仕事への復帰に向け支援

仕事への復帰に向けた支援では、「リワークプログラム」の開発を進めています。リワークというのは、気分障害などの精神疾患を原因として休職している労働者に対し、職場復帰に向けたリハビリテーション(リワーク)を実施する機関で行われているプログラムのことです(※4)。

リワークから適切な復職につなげるには、医療機関と企業の連携が大事になります。現状の復職の流れとして、リワークを医療機関で行い、復職後は現場に任せるのが一般的です。

しかし復帰したばかりの人は、ホルモンバランス的に朝起きるのが辛かったり、1時間の会議に参加するだけでクタクタに疲れ切ってしまったりと、会社や現場が提案する復職プランでは十分な力を発揮できないケースが少なくありません。

また、今の日本企業のマネジメント体制では、休職や長期休業をする人は評価を受けにくい現状があります。組織としては会社のために時間をかけ、懸命に働く人を好むからです。だからこそ責任ある立場の人ほど、休むことへの恐怖感があるように感じます。同時に多くの企業が、休みに対するリテラシーが低いとも思います。会社全体で、休みに対する適切な知識と方法を身につけることは、組織をより良いものへするための一歩となるでしょう。

現在は医療関係の専門家なども交え、サービス化に向けた、実践的かつ実証的な取り組みを進めています。こちらも2024年にはサービスとして発表する予定です。

(※4)引用元:一般社団法人 日本うつ病リワーク協会 リワークプログラムとは

誰しもが、ゆっくり休み、戻れるような社会をつくりたい

職場におけるZ世代のメンタルヘルスとその解決は、これからの日本企業が避けては通れない問題です。だからこそ課題から目を背けず、みんなで考える必要があります。

「ゆっくり休み、戻れるような社会をつくること」が、これからの日本に僕らができることだと考えています。少しでも若い世代のこころの変化を後押しするような社会にしていきたいーーこの世界の実現に向け、僕らの考えや目的に共感してくれる企業や自治体など、1つでも多くの団体を巻き込んでいきたいです。

国家百年の計という言葉があるように、次の100年を真剣に考え、未来につながるような活動や行動をする必要があると思います。僕らが現役で社会に貢献できるのは、あと25年ぐらいでしょう。約25年後、2050年を迎えたとき、どのような結果を社会に残しているかが今から楽しみです。

終わりに:Z世代のメンタルヘルスに興味のある方、ぜひ意見交換をしましょう!

最後までご覧いただき、ありがとうございます。少しでもアーキヒューマーの目指す世界や活動に共感できる部分がありましたら、本記事をSNSでシェアまたは興味のありそうな方に送っていただけると喜ばしい限りです。僕らに感想を教えてもらえるのも嬉しいです。

また、アーキヒューマーでは企業が抱えるZ世代のメンタルヘルスやその実情についても、より理解を深めたいと思っています。この問題に関心のある方は企業および自治体のご担当者や個人を問わず、お気軽に「info@archi-humaa.jp」までご連絡いただけますと幸いです。企業や自治体以外の団体に所属されているみなさまからのご連絡も大歓迎です。