気をつけたい!子どもを褒める時の3つの基本

こんにちは!今回は、幼児からのお子さんの「褒め方」をテーマにしたいと思います。 まずは、「褒め方」というテーマが子育てで語られること自体に時代の変遷、進化を感じるな、というところからスタートします。

褒めるどころか、体罰や怒られるは、特に驚くことでなかった時代

昭和のベビーブームでは、「巨人の星」というアニメのスパルタ教育が一般ウケしていました。主人公星飛雄馬のお父さん、一徹は、今の時代では、信じられないような暴力や押し付けを常習的に行いながら、飛雄馬を教育してゆきます。今、そういう教育や子育てをしたら、きっと法的にフラッグが上がると思います。

ですが、私が育ってきた時代は、まさしく、「巨人の星」時代。家庭でも学校でも、大人が子どもに「しつけ」の一環として、怒鳴りつけたり、体罰する教育はそんなに珍しいことでなく、竹刀や棒を持って、当たり前に子どもたちをビシビシ怒鳴りつけたり、ビンタしたり、頭をど突いたりする怖ーい学校の名物先生も学年に一人くらいは?いる時代でした。

戦時中に、そう思ってても、戦争はおかしい!と、言うことが出来なかった時代と似ていて、暴力による指導・子育ては、おかしいと思っても、公言することが憚れる時代だったと記憶しています。

怒られて体罰を見たり聞いたり受けたりした子どもが親やジジババになった時代

やがて、経済成長も壮年期に入り、バブルも崩壊し、情報爆発も加速して、日本社会も考え方がリベラル化した印象で、価値観にも幅が出て来てきたのではないでしょうか。過去、上記のような子育てで成長してきた子供たちが親の世代になり、時代は、自然に体罰や怒ることに疑問を持つかのように「褒める子育て」が取り沙汰されるようになりました。勿論、DVはよくないと法的にも問われるようになり、「褒める子育て」が市民権を持つようになりました。

(さらには、「褒める子育て」で、親が自分の幼少の二の舞を踏みたいくない、と思うのでしょうか。褒めることに偏りすぎて?自信がなくて?親が子どもに言わなければいけないことさえも遠慮したりと、最近では、むしろ、子供のいいなりの「叱れない子育て」も取り沙汰される場合が出て来ました。)

アドラーの「嫌われる勇気」がブームとなり、アドラー式の褒める子育ても広く知られるようになったのも加速して?!「褒める子育て」は、最近はどこでも聞くので、目新しいものでなくなり、褒める子育てをしているママやパパも大分増えた印象です。

古い時代に作られたにもかかわらず、最近は、今頃、子どもの権利を守るためにこんなもの↓も取り沙汰されたりしています。

児童憲章

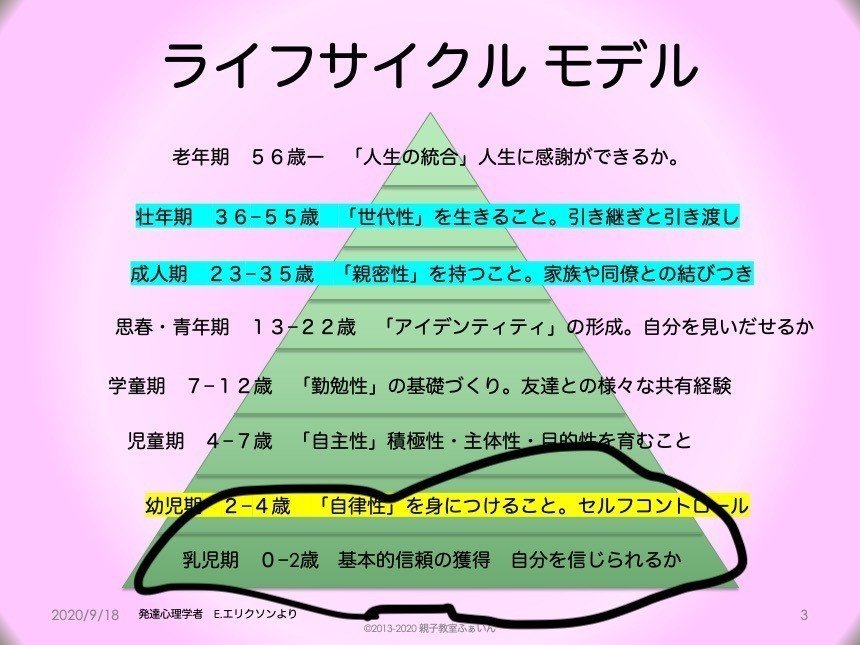

少し話が飛びますが、エリック=エリクソンという有名な発達心理学者がいます。彼の発達理論によれば、人間は生まれてすぐから母との信頼関係を築くことで、自分を信じれるようになり、他人を信じられるようになると言われています。

ここのところずっと話題になり重要視されている「自己肯定感」これを築いてゆく、最初の一歩が、この親子の安定した信頼関係を作ってゆくことになります。

それには、「褒める」ことを「認めること」と理解することで、親子のコミュニケーションをとってゆくとスムーズです。「褒めること」は、この時期の親子の信頼関係を揺らがないものにするのに大いに役立ってゆくでしょう。

一方で、やり方を間違えてしまうと、褒めが「いい子製造装置」となって、子供への過干渉(オーバーコントロール)を招いてしまうものになり兼ねないリスクもありますので気をつけたいものです。

子どもも親も成長にベネフィットするような褒め方

せっかく子どもを褒める子育てができているのならば、その内容をもっと子どもにも親にも、両方の関係性にベネフィットするようなやり方でできたら嬉しいですよね。

私が乳幼児教室を運営した頃も、我が子を褒めている親御さんたちをたくさん拝見してきました。そこで、せっかくあなたも「褒めて」いるので、褒めることで

✔️ 子どもの自信を育み

✔️ 行動変容を促し

✔️ 親子のスムーズなコミュニケーションを維持する

など「褒める」ことから、親子の関係性をどんどん豊かにして、子供の成長を促してゆきたくないでしょうか。

これから発売予定の【くるみ式】イヤイヤ期の対応では、この「褒める」を対応主軸の一つとして、基礎から学んでいただき、「褒め」を使って、お子さんのイヤイヤ行動を、ある意味スキルフルに導いてゆきます。

うまく褒められていると、親子のコミュニケーションを良好に保ち、子供の肯定感を支え、そして、行動変容を導くことができるのです。

ということで、今回は、子どもを「褒める」について、どのように考えしていいったらいいのか、乳幼児教室で褒め方を教えて来た講師の立場から、子どもの褒め方で気をつけたい3つの基本的姿勢をシェアさせていただきます。

1 褒めるとは

広い意味で「褒める」とは、以下のすべてのことが含まれます。

✔️ 文字通り言葉を使って褒める

✔️ 子供がしていることを励ます

✔️ その行動について気づいたことを伝える

✔️ 子供がしている行動に感謝する(喜ぶ)

✔️ 子供のしていることに注目して微笑む

✔️ いつも見ているわかっているということを伝えるべく関心や興味を示す態度を示す。

✔️ スキンシップ(ハグなど)

✔️ 次の活動を提示する(帰ったらその絵本読もうね!またしようね! など)

✔️ 誘う

✔️ 労う(大変だったね! けどがんばったね! など)

✔️ 注目していたことを伝える(見ていたよ! わかっていたよ! など)

驚くほど、普通の生活で自然にしている行動ではないでしょうか。子どもの行動・存在を認めることが全部褒めることなのですね。日頃のお子さんとのやり取りで、これも褒めることなのね!よし、心から褒めてみよう!と意識して楽しんでやってみてくださるといいと思います。

また、褒める時は、

✔️ 人格や性格でなく行動を褒める

✔️ 結果でなくプロセスや努力を褒める

を大前提としましょう。

私もそうでしたが、多くがやりがちな、天才ね! 優秀!!という褒め方は、行動ではなく人格を「評価」した表現であり、子供を認めるどころか、意図とせず「評価」してしまう、オーバーコントロール(おしつけ・強制)の危うさがあります。

こういう褒め方が、よくある質問の、自分を勘違いして調子に乗るのでは?という不安な結果を生み出してしまったりします。典型的な自己流の褒め方の一つです。

評価されるより、頑張ったことやその過程で工夫したこと、最後までやったこと、その結果、過去の自分よりできたことなどを認めてあげることで「また!やりたい!」「最後までやりたい!」と心から思えるようにしてあげましょう。

「評価」は緊張や不安、恐怖を駆り立てますが、「認める」は、愛を伝え合うやりとりとなります。お子さんがもともと持ち合わせていた良いパワーを引き出してあげることが出来る魔法の声かけですね。

そういえば、つい先頃から、話題になってきた、成功する人たちに共通の能力「GRIT」、物事をやり抜く力というのをご存知でしょうか。

このGRITも、褒める言葉がけによってこの時期から育んであげることが出来るものではないでしょうか。親が褒め上手になると、自然にお子さんに心の基礎力が備わってくるものではないかと思います。

2 褒めるときの態度

また、褒めるときの態度も、言葉以外で、子どもに「褒め」のメッセージを送っています。

褒めていることが、お子さんに伝わらないと意味がありません。褒める時は、まず、お子さんの名前を呼び、注意をこちらに向けてあげましょう。しゃがむなどをして、体は向き合わせる、視線はお子さんの高さに合わせて、肩に手をかけたりハグしたり、スキンシップも合わせて使うと、お子さんによく伝わります。

また、ママからの暖かさを感じれるような表情、温かみのある声、朗らかな口調も意識してゆきましょう。

3 褒める時に使う言葉

やればできるわね!などと皮肉にも聞こえるような褒め方は控えましょう。誰々より頑張れたね!ママよりうまいね!などと他者と比較するような言い方は、ありのままの子供を認める原則から外れてしまいます。

さらに、(3歳くらいまでは)最大でも2語文で褒めてあげましょう。これこれしかじか、だからできたね! と理由をたくさん述べるほど、文章が長くなればなるほど、お子さんは、意味がわからなくなり、褒めが期待しない方向へ独走しやすいです。

この時期のお子さんの言語理解力に合わせた短い文章、できれば単語一つ、最大でも主語と述語だけの2語文までが、この時期のお子さんには、一番わかりやすいです。

わかりやすい言い方で褒めてあげると褒められていることが理解しやすので喜びの実感も大きくなります。

楽しかったね!

貸してあげたのね!

おしまいまでできたね!

こんなシンプルな文章で褒めてあげてください。

_____

いかがでしたか。

「褒める」を「認める」と意識し直すことで、褒めることや褒め方って親子のコミュニケーションでとても大切なんだ!いや、要かもしれない!と思えたら、より豊かな子育て己育て循環がまわり出しますよ。

どうぞ、お子さんとのより豊かな愛の伝え合いのために、どんどん活かしてみてください。

イヤイヤ期の行動のこだわりを切り替えさせてあげる対応でも、「褒める技術」を他の技術と一緒に使ってゆくことで、イヤイヤ行動をゲームのように面白く導いてゆきます。知っていて、使いこなしてゆけば、イヤイヤ期もそんなに深刻にならないで過ごして行けるでしょう。

ちなみにアドラー心理学やモンテッソーリ、その他、アカデミアなどの「褒める」と、この【くるみ式】は、表現や言葉の定義が違うだけで、本質的方向性には矛盾がありませんので、安心して使ってください。

11月に【くるみ式】イヤイヤ期の対応を発売します!段取りが整い次第、こちらからご案内いたします。それまでの詳細は、メルマガからも確認できます。

メルマガ登録はこちら

貴方の愛のエナジーを有難う💖