ガードで足の裏をどこに当てるべきか(全文無料)

今日も今日とて柔術は楽しい。今日はガードの話。「ディフェンスでは肩に足を当てる、組手を取れたら腰を蹴る」ということだけを書こうと思ったのですが、思ったより長くなりました。長いですが、自分が数年かけてたどり着いた足裏を当てる形についてまとめたので、読んでいただけたら嬉しいです。

この足裏を当てるコンセプトは加古拓渡先生に教えてもらったものです。

1.ガードの足の使い方

足裏を当てる以外にも足の使い方はたくさんあります。ガードの足の使い方はいろいろありますが、こんな感じです。

①フックする(バタフライフック、デラヒーバフック、リバデラフック)

→押す、引く、固定する、なんでもできる、万能

②足の裏を当てる(肩、腰、二頭筋など)

→押す力がとても強い、外されやすい

③スネを当てる(ニーシールド、バタフライフック、シントゥシン)

→②足の裏よりフレームの距離が短いので潰されるリスクはある。相手をのせて飛ばす崩しが強い。バタフライフックやシントゥシンは①フックと③スネの併用。

④両足で挟む(クローズド、ハーフ)

→固定力は強い。

⑤その他

→足の甲を当てる、太ももで煽る、膝裏で刈る、スイングして勢いをつける、膝と胸をくっつけてディフェンスする、マットを蹴る(ブリッジやエビ)

このどれにも該当せず足をフラフラさせたり、腰の横でなんとなくふくらはぎを置いていると、足をさばかれてパスされたり、フットロック(アキレス腱固め)やアンクルロック(トゥホールド)などの足関をやられます。

全ての足の使い方を解説すると膨大な量になるので、今回は「②足の裏を当てる」の基本原則と主な例をお伝えします

2.足裏を当てることのメリット・デメリット

2-1 メリット

強く押せる

足の裏を当てることは相手と自分の間に最も長く強いフレームを入れることになります。押す力が最も強くなる形です。

手や膝のフレームは距離が短くパワーも弱いです。シンプルに腕より足の方が力が強いのでレッグプレスのように相手を押せる形は非常に強いです。

フックや膝を当てる形も押せますが、押すリーチもパワーも足裏を当てる形の方が強いです。

2-2 デメリット

固定力がない

足裏を当てるだけの形は解除しやすいです。固定力はありません。

3.足裏を当てる場面とは?

先ほども書いた通り足裏を当てる形は

「押すこと」

「スペースを作ること(長いフレームをいれること)」

に優れています。足裏を当てる場面は主に二つ。攻めるときと守るときがあります。

①相手を押して崩したいとき(攻めるとき)

②相手との間にスペースを作りたいとき(守るとき)

3-1 ①相手を押して崩したいとき(攻めるとき)

・片袖片襟で腰に足裏を当てて蹴って崩す

・スパイダーで二頭筋を蹴る

・草刈り(トライポッドスイープ)で腰を蹴る

・アームドラッグの際に遠い側の足の内ももを蹴る

3-2 ②相手との間にスペースを作りたいとき(守るとき)

後述しますが、相手の肩に足の裏が当たっていればパスされません。

相手がパスアタックで詰めてきたとき、足裏を相手の肩~鎖骨に当てれば距離を詰められることはありません。相手との間に強いフレームが入ってるのでリテンションできます。

3-3 足裏を当てるべきではない場面

・(足で)相手を固定したいとき

→相手が下がったり、横に動くのを止めるのは足裏を当てる形ではできません。足で固定したい場合はフックや挟む形(クローズドなど)を使います。もしくは手で固定します(5.で後述)

・距離が近すぎるとき

→足裏が入らないくらい距離が近いときは膝や手のフレームを入れて距離を作り直してから足裏を当てます。

・組手ができないないのに腰に足裏を当ててしまう

→次の章で説明します

4.足裏はどこに当てる?

基本的には2択。腰か肩です。おおまかな使い分けはこちら

4-1 足裏を当てる位置の使い分け

①腰(鼠径部)

攻撃のときは腰に足裏を当てます。具体的には組手ができているとき。相手の体を”くの字”に曲げさせることで強い崩しができます。

腰を蹴るときの組手の例

・片袖片襟でしっかり上半身を固定して引けているとき

・片手スソ、片手が袖の組手(クロスガード)のとき

・両足をとって草刈りを狙うとき

逆に組手ができていないのに腰に足裏を当てるとさばかれてパスされます。ディフェンスとしては腰に足裏を当てる形は強くありません。

②肩

ディフェンスのときは肩に足裏を当てます。肩に足が当たっていればパスされません。腰だとさばかれます。

逆に肩に当てる形だと攻めるのは弱いです。

4-2 その他の足を当てる位置について

・二頭筋~肘裏

→スパイダーガードでは二頭筋に足裏を当てます。リテンションでも有効です。肩に当てる時よりも相手を高く吊り上げられますが、肩よりもズレやすいです。

・内もも

→シザースイープやアームドラッグやデラヒーバの崩しで内ももを足裏で蹴ります。

・胸、腹

→あまり使わないですがMMAの試合などでは胸や腹を蹴って距離をとって立つ動きがあります。本当に前蹴りみたいに蹴ると柔術は反則です。

ちなみに顔に足裏や手を直接当てる行為は反則です。

5.足裏を当てるガードのコンセプト

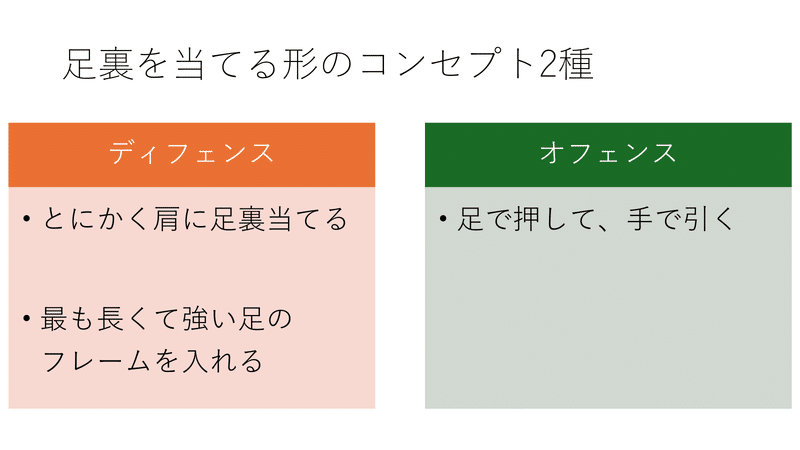

足裏を当てる形のコンセプトは2つ

①ディフェンスとして足裏を当てるコンセプト

「とにかく肩に足裏を当てる」

②オフェンスとして足裏を当てるコンセプト

「手で引いて足で押す」

5-1 ①ディフェンスとして足裏を当てるコンセプト

とにかく足裏を肩に当てます。

肩は腰に足裏を当てる形と違って簡単に足をさばけないし、詰めてきても足裏が肩に当たっていれば押し返せます。相手が肩のフレームを嫌がって距離を取ってくれたらガードを作り直せます。足が入らなければ、手や膝でスペースを作り直して足裏を当てます。

足裏にタコの吸盤をつけているようなイメージで当て続けていればパスされません

5-2 ②オフェンスとして足裏を当てるコンセプト

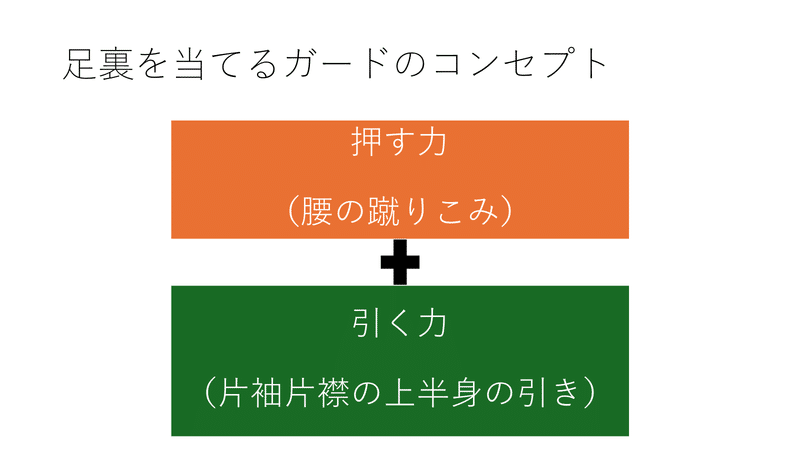

ここまで書いてきたように足裏を当てる形の特徴は

「強く押せる」

「固定力がない」

この特徴に対して相手を引いて固定する組手を作れば強いガードが作れます。

6.足裏を当てる組手(組足)の例

長いし言葉だけだと分かりにくいので飛ばしていただいて大丈夫です。自分の知識の整理のために書いてみました。

・両足腰

→さばかれやすいが、両袖を取った組手でスネスパイダーを取る形や巴投げなどをするときに使える

・両足肩、ダブルラッソ

→ディフェンスとしてはかなり強い。このままだとアタックは難しい。

・片足腰、片足肩

→一番バランスがいい。片袖片襟でこの組足が作れると強い。

・両足二頭筋

→いわゆる両袖スパイダー。防御力に難あり。腰のコントロールが弱いので腰を前に突き出されてスパイダーを解除されてしまい一気にパスされることが多い

・片足二頭筋、片足肩

→スパイダーラッソなど。両袖スパイダーよりはコントロールが強いがそれでも腰のコントロールが弱いため、腰を前に突き出す動きの解除をされやすい

・片足二頭筋、片足腰

→襟持ちスパイダーの組手組足。両袖持ちより腰のコントロールが強く。攻守ともに強い。

・片足デラフック、片足内もも

→デラヒーバの基本系。上半身をコントロールできるよう襟か袖を引きたい。ちなみに相手の近い側の腰に足裏を当てるのはレッグドラッグされるのでNG

・片足リバデラ、片足腰or肩or二頭筋

→リバデラの組手(組足)。足裏を肩か腰に当てて距離をとるか、リバデラスパイダーでコントロール。

その他、いろんな組手組足があります。ここに上げたのは一例です。

まとめ

白帯の人が良く分からず、下からMMA選手の蹴り上げのようにガンガン蹴ってリテンションしてきたり、不用意に腰を蹴ってトレアナでパスされたりするのはだれもが見たことがあるでしょう。

基本的なコンセプトとして、

「ディフェンスでは肩に足を当てる、組手を取れたら腰を蹴る」

を知っているだけでも変わると思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。参考になればうれしいです。

2024/6/12 アンディ

もし、良いと思ったら投げ銭をいただけたら嬉しいです。柔術の教則購入や遠征費用に使わせていただき、よりよい記事を書く材料にします。

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?