今だから話せる。テレワークを推進してきた企業のリアルすぎる本音

*この記事は3分で読めます

株式会社DEECH(ディーチ)の佐藤です。2021年6月1日より社名変更いたしました。

今回はテレワークの導入からほぼ1年を経過した企業の現在をお伝えしたいと思います。これをお伝えしたいと思ったキッカケは、Twitterでつながりのある世界のOZAWAさんの投稿。それがとても素敵な思考と将来への取組を模索とありましたので、僕も便乗してこの機会に現状整理をしてみました。我々は「こんな取り組みをしてきたよ」「現在こんなことを感じているよ」ということを書いてみます。特にこれからテレワークやリモートを本格的に検討・推進したいと思っている、実践してきたけれど他の企業はどんな課題が出てきたんだろう、というような中小やベンチャーの経営者の方や、そこにお勤めの方の参考になれば幸いです。

お疲れさまです!

— 世界のOZAWA (@yuji_bakenshi) March 2, 2021

女性従業員の1名が夫の転勤で引っ越すことになり、泣きそうな顔で報告してきました。家族優先は当然尊重します。でも転勤で共働きが壊れ、辞令が1ヶ月前だと配偶者が引き継ぎできずに退職報告時期の契約違反をして辞めていきます。うちは多様性を諦めず今回はリモートを模索します。

我々はコロナ前から将来の働き方の選択として、週3回のリモートワークと残り2日もコアありフレックス出社が可能という、フレックスと変形労時間制を組み合わせたハイブリッド型の働き方を模索、実践してきました。改めて僕が説明するまでもありませんが、これからの社会は「場所に縛られない」「余暇に多くの時間を割きたい」働き方を希望する方が一定層増加すると思うので、フットワークの軽い僕たちは「選択」を提示できる体制を整えたいと思っています。

テレワークでの生産性の評価

我々の現状をお伝えする前に、まずは世間のリモートワークの現状をデータで確認してみましょう。HR大手のパーソルのグループ会社、パーソル総合研究所が継続的にテレワークの調査をしてくれています(調査企業の母数は下記のURLで確認してください)。これはありがたい!

テレワークを実施している会社は現状24.7%。ちなみに都道府県では東京都が一番高くて実施率45.8%、続いて神奈川県34.9%、千葉県26.2%、大阪府24.4%、埼玉県24.0%という順番です。これは昨年11月23日までの調査ですが2021年3月上旬現在、僕が週1~2で通勤している体感だと人手が多い印象です。出社に戻している企業が増えているのでしょうか?!

この調査で日本のテレワークの特徴を表しているのが、従業員の規模が少ないにつれテレワークが実施されていないという反比例を起こしているという現実。大企業ではテレワークが進んでいて、中小・零細になるほどテレワークが実施されていないという現実です。ちなみに日本に存在する企業の99%以上は中小企業(421万社中の99.7%)。どんなに大企業がテレワークを推進したとしても(それでも調査では45.0%しか実施していないですが)、中小企業が本気で取り組まない限り日本のDXはほど遠いのかもしれないですね。

向いてる、向いてないに差はあるのか

さてテレワーク。経営層にとって肝心なのはしっかりと利益を残すことが出来るのか、というところ。後程触れますが、我社もほぼ1年間のテレワークを実施してきて生産性が爆上がりしたかと問われればそれはありませんし、それなりに問題点が浮かび上がっているのが現状です。

そして自分たちがそう感じていたところにこのデータ。出社した時の生産性を100%とした場合にテレワークを実施しての生産性は?という問いに対して、100%未満と答える平均が64.7%と出ています(0~40%や、130以上のデータも入っているので額面通りには受け取らないほうが良いかもですが)。テレワークになったことによって、何かしらが影響してオフィスに居るときと同様のパフォーマンスが出来なかった、と考える人が多かったという事ですね。

生産が上がっていない、という原因はいくつかあるとは思いますが、現場で仕事を行う層とマネジメントとの関係性にもそれが大きく影響が出るのではと考えます。例えばテレワークに「向いている社員」と「向いてない社員」が横軸、テレワークに「向いてるマネジメント」と「向いてないマネジメント」を縦軸に置いた場合。

②のようにマネジメントも社員もテレワークに向いている場合にはこの先も問題は無さそうです。双方が満足している以上、常にどうすれば生産性があがるのかという議論が活発に繰り広げられるイメージです。

③は論外ですね(笑)。みんなアナログが好きなので、コロナが去るのをひたすら待ってコロナ前と同じ状況で仕事をするということへの選択です。全員が向いてないんだからそれで良いのでは?と考えがちですが、病巣はそこではなく、目の前の危機に対して変化で乗り切る、という企業文化、人たちではないというところに危険があると考えます。

それに、世の中が変わっていくのに「変われない」選択をすることが得策だとは思えません。ダーウィンの名言にもありましたよね。「生き残る種とは、最も強いものではない。 最も知的なものでもない。 それは、変化に最もよく適応したものである」。

注目は①と④です。これは同じ不満でも中身が異なると感じていて、どちらも不満ではあるのですが、①の上司が不満になることのほうがより深刻と考えます。ボトムアップが文化!と自信を持って言える企業ではないかぎり、①の「変化に応じて現場の指揮がとれるマネジメント」の存在は貴重で、マネジメントの「変わりたいのに」という思いを経営層がいかに裁量を与えるか、ということがポイントになってくるかと思います。

④はその逆ということで、マネジメントのテレワークへの推進力がなければ現場の不満は溜まりますよね。危機管理や業務効率の観点から言っても経営陣が何かしらの意思決定をしていかないと生産性どころでありません。

テレワークで浮き彫りになった気になる3点

我々が約1年間。一時期はフルリモートも数か月経験した中で言えることは、良い面はたくさんあるもののケアすべき問題もそれなりに発生したよね、ということでした。大きなものを上げてみます。

・仕事だけしてしまう

・メンタルにくる

・OJTに弱い

細かいものは割愛しますが概ねこの3つかなと。「仕事だけしてしまう」は自分もこの罠にはまりました笑。集中するには良い環境ですが、これまで出社の際見聞きしていた、自分が関与していない仕事の状況や人々の雑談が入らなくなり「組織としての意味」を考えさせられました。

「メンタルにくる」は深刻です。単身者と家族持ちで違いはありますが、特に単身者には厳しい状況だと感じました。寝る場所、起きる場所、仕事を行う場所が同じ部屋なのは想像しただけでも大変だと思いませんか?

最後の「OJTに弱い」。これが組織にとって一番やっかいです。この期間、新人が2名ほど入社しましたが、オンラインでレクチャーしたあとに、リモートでしっかりやれているんだろうか、進捗が見えにくいなどの課題が浮き彫りになりました。

マネジメント側が抑えるべきこと

テレワークはコミュニケーションが不十分というのをよく見聞きするのですが僕は十分と感じています。しかし、雑談や仕事中の余白?(←このニュアンス伝わりますかね...)みたいなものは確かに足りません。よくコミュニケーションが不足するという意見はこの「情緒的」な部分だと思っていて、業務に特化したコミュニケーションであれば不足はないと考えています。

この話をすると、情緒的な部分を優先にしている方には「人が組織に属する以上信頼関係があってこそコミュニケーションが深まる」ということを言われます。もちろん、それも一理ありますし否定はしません。

けれど、ビジネスおいての一番の信頼とは、「仕事が円滑に進むこと及びそのスキル」であって、話が合ったり、仲が良いからなどと同列で語るべきではないと考えています。しかし、「テレワーク=コミュニケーション不足」と混同される場合も多いのが現実で、例えばテキストコミュニケーションの向上であったり、抽象度を理解する力であったり、都度の変化に対応していくことだったり、本来はテレワークで求められるスキルを獲得することを議論したほうが得策です。

今後に向けて

緊急事態宣言中のテレワークは、マネジメント側からするとその人がこれまでどういう想いで働いてきたかを知るにはとても良い機会でした。良くも悪くも個人の働くスタンスが見えまくってしまったというのが正直なところです。

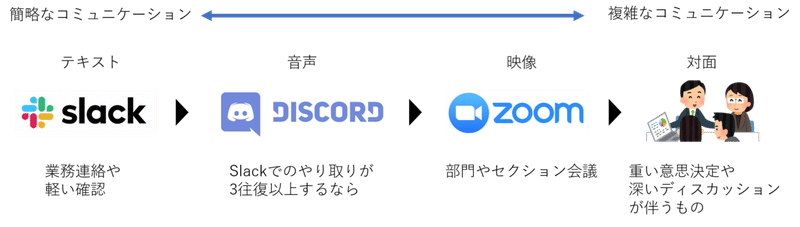

しかしこれまでテレワークを運用してみて、現在の結論としてはテレワークはとても有益であると思っています。コミュニケーションにしても、足りないと思うからこそ創意工夫が生まれます。例えば弊社では下記のように業務内容の深度によってツールを使い分けをしています。

大切な事は、企業がなりたい働き方や姿を描きながらテレワークをどう活用していくかという部分。ここは経営陣だけでなく、現場との対話を重ねながら進めていくのが良いんでしょうね!

最後に。当時の(約1年前)自分のnoteを見ると、どこに向かうべきかと試行錯誤をしていたことが如実に分かりますね。今でもやれていないことが書いてあって自己反省のnoteでもありますが笑。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?