岡本太郎「森の神話」について

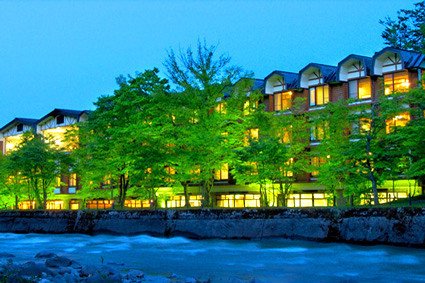

青森県十和田市にある「奥入瀬渓流ホテル」には、岡本太郎によって制作された作品「森の神話」がある。

このブロンズ製の暖炉は天井から徐々に広がっていくように伸びていき、底で薪が燃やされるようになっている。

古代の祝祭をイメージしたのであろうか。

暖炉の表面にはヒト、小鳥、キノコ、妖精などの生物が描かれ、何やら楽しそうに踊っている。

巨大だが、威圧するような印象は全く受けない。

むしろ、静かでどこか懐かしくもある安堵感が湧いてくるような不思議な作品だ。

この作品は一体どのような意図で制作されたのだろうか?

![]()

奥入瀬渓流ホテルと岡本太郎

「奥入瀬渓流ホテル」はもともと、実業家・渋沢栄一に仕えた杉本行雄が興した温泉リゾート施設である。杉本行雄は東北を旅している太郎と出会い、その人柄や芸術理念に惹かれ、親交を深めていく。一方、太郎も杉本の人柄とその夢に共感し、彼のリゾートプランに協力していくようになる。

奥入瀬の美しい自然に囲まれたホテルのラウンジに置かれた「森の神話」はそんな二人の友情の証ともいえる作品の一つだった。

「奥入瀬渓流ホテル」にはそのほかに、奥入瀬渓流の水の流れに身を任す人の姿が表された暖炉「河神」、バンケットホールの緞帳(どんちょう)「渓流賛歌」など岡本太郎の作品が観られるようになっている。

![]()

「火」が意味するもの

岡本太郎は著書『美の呪力』の中で、「火」が存在にとって「根源的」であることを述べたうえで次のように語っている。

人間生命の根源に、何かが燃えつづけている。誰でもが、いのちの暗闇に火を抱えているということだ。(中略)火は死であると同時に生なのだ。遠く、はるかな涯(はて)に、永遠の生命の国、燃えさかる火の世界がある。すべての存在の根源の天地だ。(『美の呪力』「聖火」より抜粋)

ここで「火」は生や死すらも入り交じった存在の根源として語られている。それは何かが燃え尽くして消滅する場所でもあり、再び生あるものとして生まれ出る場でもある。岡本にとっては「火」は人間を根源的な「存在」へと立ち返らせるものだった。

このことは、岡本が主張した独特な「祭り」の概念にも通じるものがある。

「祭り」は根源の時代から、人間が絶対と合一し、己を超えると同時に己自身になる、人間の存在再獲得の儀式である。(中略)神聖感をあらゆる意味で失ってしまった現代に、再び世界全体に対応した、新しい「祭り」をよみがえらすことが出来たら。(「万国博に賭けたもの」から抜粋)

ここで「祭り」は「火」と同様に生成的なものとしてとらえられている。「祭り」を通して人間は再び存在の根源へと立ち返り、「己」を取り戻すことができる。「祭り」は「火」と組み合わさることで、「存在」を再獲得する厳粛な儀式となったのだった。

![]()

「森の神話」について

私たちはその巨大なオブジェを目の当たりすることで、人間が立ち向かうことができない壮大な神秘の世界に引き込まれていく。

それははるか昔、私たちがまだ大地の上で自然とともに生きていた頃に感じていた自然との共感のようなものだろうか。

人間がまだ当たり前のように生き生きと大地を駆け回り、自らの「生」を感じることができていた頃のはるか昔の記憶。

燃えさかる「火」は、否応なく私たちを現代文明から引き離し、大地と一体となって生きていた記憶を思い出させる。

巨大なブロンズに描かれた様々な生物や自然はかつて私たちと共に生きていたものだった。限りある「命」あるものとして、この大地で、いとおしく、激しく。

「森の神話」を見た後、不思議と感じる懐かしさは、きっとそんなところから生まれているのだろう。

この現代でただひたすら荒んでいきがちな心は、はるか遠い太古の記憶で満たされ、癒やされていく。

![]()

<芸術についての記事一覧>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?