【アート思考の原体験と教育】

今から50年前の自分。圧倒的に素敵な未来とアートやデザインがそこにはあった。それが僕の未来像になった。SF映画のような未来の建物や見たことのないデザインは単なる物質的な豊かさだけではないアートとテクノロジーが融合した未来都市。その頃から人間の創造力の素晴らしさやテクノロジーの可能性が自分の中に芽生えたのかもしれない。

この体験が僕のアートの原体験だった。そして、50年を経た今、テクノロジーは確かに進み日本は世界的にも安全で便利な社会になった。でも、一つ気がかりなのはアートやデザインが追いついていないのではないか。。

でも、まだ遅くないと思います。生産性や単純作業は機械がこなす時代ですから、人はもっと創造的な事に専念できるはず。日本人の感性を活かして創造性を発揮すれば、もっと独自のアートや文化を作れるはずだと思います。

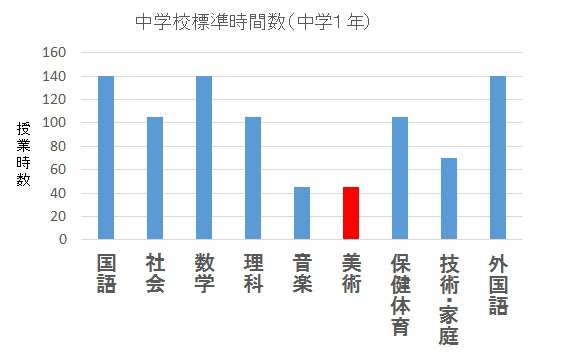

資料:文科省

やはり、教育におけるアートやデザインの時間はこれからもっと必要だと思っています。時間の問題だけではありません、内容もつまらないから興味も薄れて、アートの敷居が高くなり創造することに対して自らハードルを上げてしまっているのでしょう。

現代美術家の宮島達男さんの著書『アーティストになれる人、なれない人』で、「今、日本の小、中、高校の教育現場では、公立高校を中心に美術の時間が削減されたり選択制になったりしています」「今や、専任の美術教員を常勤で置いている学校の方が少ない」と書かれていました。

私が「アート思考」をテーマに社会人向けの講師というか、ナビゲーターをはじめたのも逗子市の共育(トモイク)推進事業で、子ども向けの学校外教室を毎月1回1年間続けた事がきっかけでした。豆腐作りからプログラミング、影絵などなど1年で12回開催して、集大成的なフェスを開催するとワークショップには100人も集まりました。

そして、わかったことは、子どもはみんなアーティストだという事。パブロ・ピカソは『子供は誰でも芸術家だ。 問題は、大人になっても芸術家でいられるかどうかだ。』と言っています。そして、問題なのは大人たち(親)であるという事がわかりました。自由に試行錯誤して表現している子どもに対し、親のエゴを押し付ける大人の多いこと、、大人になるにつれて既成概念が優先し、自由な表現よりも世間体を気にした「こうあるべき」が優先します。こうして、次第に芸術家でいられなくなってきます。でも、元は芸術家だったんだから、誰でも思い出せば芸術家に戻れるはず。そう思い立って臨床美術を参考にしてセミナー受講者の全てがアーティストになれるセミナー(アート✖️デザイン思考入門セミナー)を開催しました。

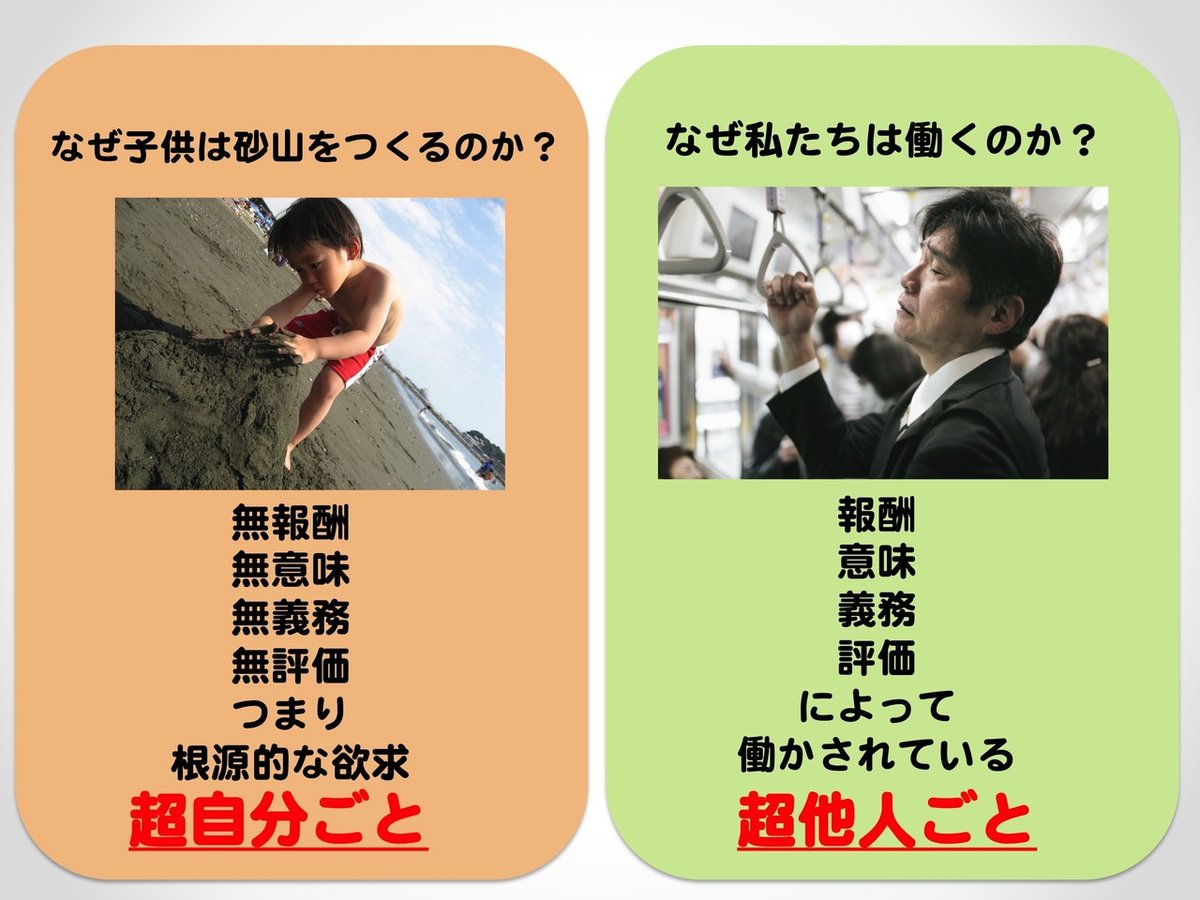

大人になるにつれて、やりたいことより、やらなければいけないこと、やらされていることが増えてきます。報酬、意味、義務、評価に生かされるようになります。内発的欲求よりも外的報酬に従う時間が増えていきます。単純にいえばワガママでいられなくなります。社会に出ることで心理的限界や学習性無力感といったバイアスが積み重なり、次第に自立性や創造性が失われていきます。アート思考の基本は誰かのためではなく、まず内発性、つまり自分の本当にやりたいことから自立的に創造することです。自分の中にワガママを持つことです。自分自身の超自分ごとでいられるかどうか。

山口周さんのツイッタ0ーに『創造性はよく「認知に関する能力」だと思われています。でも創造性の研究に一生を捧げた心理学者、チクセントミハイは「感情に関する能力」だと言っていますね。僕が「わがままを回復しよう」と言ってるのはそのためです。だから成功したアーティストや起業家にはわがままな人が多いでしょう?』(https://twitter.com/shu_yamaguchi)というポストがありました。

チクセントミハイは内発的に動機づけられた自己の没入感覚を伴う楽しい経験をフロー状態といい、その時人は高いレベルの集中力を示し、楽しさ、満足感、状況のコントロール感、自尊感情の高まりなどを経験するといいます。まさに超自分=ワガママな状態と言っていいでしょう。この体験が人の感性をより豊かにし、創造性と自己肯定感を生み出す重要な時間となります。

アート思考はビジネスの文脈で語られることが多いですが、元をただせば教育の現場から変えていく必要があります。

これからの時代に求められる創造性は出来るだけ小さい時から広げてあげたほうが良い。あと10年しないうちにAIが人間の知能を超える(シンギュラリティ)と言われています。今こそ、感性や好奇心を持たせる教育が必要なのだと感じます。そのためにはまず大人の頭をやわらかくしないといけないですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?